阅读下列图片及材料,回答问题:

材料一:“与其等农民自下而上来解放自己,不如自上而下来解放农民。”

-—亚历山大二世

材料二:农民这样地获得一定数量的土地为私产后,因为赎买了土地,他们就摆脱了对地主的义务,而成为拥有私产的完全自由的农民……地主领地上现存的秩序应维持到应有的准备工作完成,新办法开始实行时为止。

——《解放农奴宣言》

材料三:农民抱怨……负担的义务过重,特别是在原来利用的附属地面积超过了现有份地的那些地方;他们不肯缴代役金;他们拒绝服役或希望保留原来三天的劳役的办法。

——1863年沙皇政府报告书

请回答:

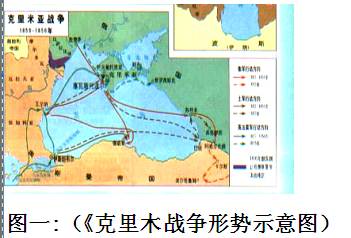

(1)俄国在图一反映的历史事件中结果如何?这一结果出现的原因是什么?根源何在?

(2)结合材料一,分析亚历山大二世改革的目的是什么?(3分)

(3)据材料二,改革后俄国农民的地位有了怎样的变化?

(4)材料三说明了什么?

(5)据上述材料分析这场改革的意义和实质。(9分)

欧美资产阶级代议制度确立于 ()

| A.十九世纪六十年代 | B.十九世纪七十年代 |

| C.十九世纪末 | D.十九世纪七十年代后 |

结合德意志帝国宪法,说明德意志帝国统治有何特点。形成这些特点的原因是什么?

阅读下列材料,回答问题。

1882年3月,日本政府为了制定一部满足帝国统治需要的宪法,专门派出以伊藤博文为首的“宪法考察团”去欧洲考查。在德国期间,柏林大学的一位教授给他们提出建议:“在欧洲各国中,德国情况和日本最为近似,德国虽设议院,但贤明皇帝在上,议院之权薄弱。如今日本开设议院,亦不可以议院之多数决定事项”。

伊藤博文等人对此非常信服,便决心以德意志帝国宪法为蓝本,制定日本帝国的宪法。

请回答:

(1)德意志帝国宪法是在什么时间制定的?该宪法有什么局限性和进步性?

(2)“德国虽设议院,但贤明皇帝在上,议院之权薄弱”的说法是否正确?为什么?

探究:一组耐人寻味的数字

法国大革命发生在1789年,1870年才建立了法兰西第三共和国(1875年宪法是标志),此后才一直实行共和制。1789-1870年一共是81年,其中建立过第一、二共和国。第一共和国1792年建立,到1804年第一帝国正式建立,第一共和国只有12年。1848年第二共和国成立,到1852年第二帝国建立,第二共和国只存在了4年。两个共和国总共16年,81年里有65年处在君主制度之下(包括君主立宪制)。

思考:法兰西共和之路的艰难历程说明了什么问题?从中可得到哪些启示?

阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一:右下图所示是美国立法重地——联邦国会大厦。国会议员们只要在这个屋顶之下说什么都可以,怎么说都不犯法,都不会被逮捕被定罪。他有立法豁免权。而如果你不是国会议员,就不得在这里发表任何政治演说,不能有任何政治示威的行动。……那是为了保障立法者,能够在绝对没有压力的情况下,把他所代表的选区的民众意见,顺畅地说出来,如果让议员们身处狂热民众的实际包围之下,甚至用武力驱赶议员,所谓民主当然就全玩完了。

材料二:1789年,经过资产阶级民主派的努力,美国宪法增加了十条修正案(政治不得立法等)。……华盛顿当选为美利坚合众国第一任总统,组成了第一届联邦政府。

——人教版普通高中历史教材

材料三:右下图是举世闻名的西安秦兵马俑,1998年美国前总统克林顿任期内来华访问时曾到此参观。当他步出展馆时,发现一小女孩站在高处观望他。双方招呼并对话:

克林顿:你为什么站那么高?

小女孩:可以看清楚美国总统。

克林顿:你知道他是干什么的?

小女孩:管美国人(民)。

克林顿:(略微思索后)准确地说,是美国人民在管总统。

请回答:

(1)材料一中美国对国会大厦使用的规定,在英国史上能找到哪一法律文献的规定与之相似?

(2)试就材料一所述立法议员受到压力的情况,从中外历史上各举一例。

(3)结合材料二、三和所学知识,你认为美国宪法、选民、议会、总统、政府之间相互关系如何?

(4)你认为克林顿和中国小女孩的认识为什么会有差异?