阅读材料,回答问题。

材料一 1929—1933年爆发的世界资本主义经济大危机更加助长了本已严重的贸易保护主义浪潮,各国间的关税大战愈演愈烈。美国将关税水平提高至53%,推动了45个国家不同程度地提高了关税。国际贸易进一步趋于萎缩,而这反过来又加深了危机本身。深刻的教训,促使各国开始认识到在生产国际化日益发展的背景下,广泛开展国际协调与合作的必要性。

——杨起善《关贸总协定与复关对策研究》

材料二 作为世界性的国际贸易组织,它所制订的一系列多边贸易规则已成为各缔约国所普遍接受的共同准则,保证了国际贸易的相对自由、透明及其稳定性,极大地促进了

世界贸易的增长和发展。据统计,自总协定成立以来,世界贸易总额增长了 10倍上。

——《关贸总协定知识读本》

⑴根据上述材料并结合所学知识,分析关贸总协定成立的原因。 并指出关贸总协定的作用。

材料三

⑵材料三中,图一是哪一国际组织的标志?图二反映了当今世界经济发展的

何种趋势?

⑶材料三中,图三现象出现的原因是什么?你认为应如何正确对待?

阅读下列材料,回答问题。

材料一

| 朝代 |

粮食亩产 水平(市斤) |

人均粮食占有量(市斤) |

全国耕地面积(亿市亩) |

粮食作物 |

||

| 总面积 |

北方 |

南方 |

播种面积 |

|||

| 春秋战国 |

91(全国) |

614.8 |

2.3 |

94% |

||

| 秦汉 |

117(全国) |

1048.35 |

5.72 |

94% |

||

| 魏晋 南北朝 |

122(北方粟、麦) 215(南方稻谷) |

1167.7 |

3.85 |

1.925 |

1.925 |

90% |

| 隋唐 |

124(北方粟、麦) 328(南方稻谷) |

1450.92 |

6.42 |

3.21 |

3.21 |

90% |

——卜风贤《传统农业时代的灾荒风险和粮食安全》

材料二蜀中旧使交子(纸币),惟有茶山交易最为浩瀚。

——[宋]苏辙《论蜀茶五害状》

宋榷(专卖)茶之制,择要会之地,曰江陵、曰真州(江苏仪征)……初数户,后繁之。市中茶坊林立,徽人、晋人荟萃,五音杂语。……输之于边,数倍利之,骤富焉。

——[宋]庄季裕《鸡肋编》

(东京)朱雀门外除东西两教坊,余皆居民或茶坊。……茶坊每五更点灯,博易,买卖衣物、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之鬼市子。……又北山子茶坊,……仕女往往夜游吃茶于彼。

——[宋]孟元老《东京梦华录》

材料三 17世纪初,荷兰的东印度公司最早从事茶叶贸易,不久在法、英等国都出现了中国茶。18世纪末,输入荷兰、英国和法国的中国茶,除本国消费外,还流通到西北欧与美洲殖民地,有的城市还形成了国际茶叶市场。

19世纪40年代以前,中国茶叶一直独占世界市场,1835年,英国人首次将中国茶引种到印度,此后印度茶园面积不断扩大。1889年,输入英国的印度茶首次超过中国茶。而中国的茶叶种植处于自生自灭的状态,“由个体茶农采制小量茶叶,然后运往各处叫卖几天”。“中国种茶之法不用肥地物料,不去地下野草,亦不删除旁枝,又不换去老树,又不移种新地”。资本不足的茶农和茶商在苛捐重压下,为求生存,于是,将本应用于制茶工艺改进上的智慧,用在了茶叶的制假上。

——互联网

请回答:

(1)根据材料一,概括春秋战国到隋唐时期中国农业的发展趋势。(5分)

(2)根据材料二和所学知识,分析茶叶贸易对宋代商品经济的影响。(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,概括中国茶叶在18世纪贸易中发挥的作用。分析19世纪中英茶叶贸易变化的原因。

阅读下列材料回答问题:

材料一英国光荣革命(实际是次政变)大概是我心目中最完美的一次政治设计。它在一个有长期专制传统的国家找到了一个摆脱革命与专制的循环,能有效地控制“控制者”的办法。

——杨小凯《中国政治随想录》

材料二

材料三也有另一种见解,把现代化作为自科学革命以来人类急剧变动的过程的总称,它不仅包括经济领域,也包括人类在政治发展、社会动员、心理适应和知识增长方面的急剧变化,它更重视社会制度与经济发展的关系。这派理论还特别提出“现代性”和“传统”两个概念,来对现代化过程进行对比分析。传统代表前工业社会的特征,现代性代表现代社会的特征。现代社会的特征包括如下方面:(1)民主化,(2)法制化,(3)工业化,(4)均富化……。

——张海鹏《现代化的研究视角与近代中国现代化的历史进程》

材料四究竟是一个党好,还是几个党好?现在看来,恐怕是几个党好。……共产党可以监督民主党派,民主党派也可以监督共产党。为什么要让民主党派监督共产党呢?这是因为一个党同一个人一样,耳边很需要听到不同的声音。

一一毛泽东《论十大关系》

(1)根据材料一分析“光荣革命”创造的这种政治设计是如何有效控制“控制者”的?

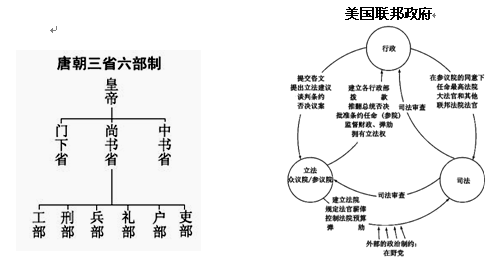

(2)根据材料二,分析唐朝政治制度的基本特征是什么?美国联邦政府机构的设置体现了什么原则?

(3)根据材料三中关于现代社会特征的分析,结合所学知识,扼要指出辛亥革命在四个方面的具体表现。(4分)

(4)材料四体现了新中国的哪项政治制度?上述材料体现的三种政治模式在形式上有何共性? 请概括说明这三种政治模式在本质上有什么不同。

阅读下列材料,回答问题。

材料一 OECD首席经济学家安格斯·麦迪逊(Angus Maddison)曾说:1820年时,中国的GDP比西欧和其衍生国的总和还要高出将近30%。“在人力仍然是主要生产力的时期,没有人能够否定人口的快速增长意味着经济的全面繁荣,同样意味着收入的大幅提高。1820年,中国的GDP总量以1992亿美元雄踞世界第一,占世界GDP 十个强国比重的28.6%;而美国以110亿美元的总量只占全球GDP比重的不足5%。”

十个强国比重的28.6%;而美国以110亿美元的总量只占全球GDP比重的不足5%。”

材料二日本学者杉原薰(Sugihara Kaoru)说:“如果世界结束于1820年,一部此前300年全球经济史的主体就会是东亚的奇迹,结尾简短的一章可能提到遥远的大西洋沿海有相当少量的人口,似乎享有甚至更快的人均增长率(尽管或许不是太快)。如果世界结束于1945年,经济史的主体就会是,我们中的大部分人——至少是在西方——伴随着北大西洋的胜利和一个高消费、高能源利用和高劳动生产力的世界的诞生成长。在2002年,历史再度发生了位移,如果我们用总量指标作判断,1945年以来的全球经济增长的重头戏并不是发生在西方或 其殖民地,而是发生在东亚(和东南亚的部分地区),那里曾至少保持部分的政治独立,同时使西方的技术适应它们完全不同的社会传统和天赋资源,而不是简单地模仿西方。”

其殖民地,而是发生在东亚(和东南亚的部分地区),那里曾至少保持部分的政治独立,同时使西方的技术适应它们完全不同的社会传统和天赋资源,而不是简单地模仿西方。”

请回答:

(1)结合所学知识指出1820年时,中国GDP雄踞世界第一的原因是什么?

(2)材料二中“北大西洋的胜利”指的是什么?( 1分)试从政治、经济、对外关

系上分析指出自19世纪初到1945年“北大西洋的胜利”的主要原因。(6 分)

(3)“1945年以来的全球经济增长的重头戏并不是发生在西方或其殖民地,而是发生

在东亚(和东南亚的部分地区)”,试以中国为例,概述新中国成立以来中国经济增长较快的主要原因有哪些?( 6分)

阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一总而言之,国共合作主导下的国民革命,是一场更富有现代意义上的社会革命性质的大革命。与辛亥革命相比,这场革命与社会生活各个领域的变迁更加密切相关,革命的社会动员程度和民众参与积极性更加高涨,是在对政治共同体作出新的解说(新三民主义)的前提下,由一个新的政治上层来取得政权,建立起更强有力的政治体制。它反映的历史主流,是在中国建立起对外自主独立的.对内具备有效权力和权威体系的统一的现代民族国家。

——陈勤.李刚.齐佩芳著《中国现代化史纲•无法告别的革命》

材料二但无论如何,中国都能与两者(苏联人民战线与英美民主联盟)很好地协调起来。中国是一个合格的反法西斯主义国家,同时,它能被英美民主联盟接受为一名,不妨说,光荣的成员。至少在亚洲的环境中,蒋介石领导下的统一的中国表现出战时所能期望的民主。当时尽管很少有人声称中国正在为民主而战,但是十分明显,中国人民正拒绝屈服于犯下像“南京暴行”那样的抢劫和屠杀罪行的法西斯侵略者。整个1938年,中国人民的英勇抵抗赢得了美国和英国的敬佩。——(美)费正清.费维恺编《剑桥中华民国史》

问题:

(1)国共第一、二次合作各起了怎样的作用?

(2)与第一次国共合作相比,第二次国共合作的特点有什么显著的差异?(3分)新课标主要运用了文明史观之史学范式,上述两则材料又运用何种不同的史学范式,试指出来其中一种。

(3)国共前两次合作破裂,分别带来什么严重后果?(2分)从国共分合的史实中,你得到什么认识?

中华文明经历了一个不断吸引世界各地文明的发展过程。阅读下列材料:

材料一:

材料二: 不同文明的相遇必然涉及到对外部世界的认识和理解。从15世纪的大航海时代到19世纪中叶的鸦片战争,中外文明的交往变化起伏,中国对外部世界的认识也随之发生变化。郑和七次下西洋,沿途到过30多个国家,最远到达非洲东海岸和红海沿岸,进 行物品和人员的交流。郑和下西洋的主要目的,用明成祖的话来说就是“宣教化于海外诸番国”。徐光启与利玛窦合译欧几里德的《几何原本》,所著《农政全书》包含了一部分西方新知识,还同汤若望合作修订历法。林则徐虎门销烟,编写《四洲志》,购置西方大炮加强防务。

行物品和人员的交流。郑和下西洋的主要目的,用明成祖的话来说就是“宣教化于海外诸番国”。徐光启与利玛窦合译欧几里德的《几何原本》,所著《农政全书》包含了一部分西方新知识,还同汤若望合作修订历法。林则徐虎门销烟,编写《四洲志》,购置西方大炮加强防务。

材料三 :臣窃闻东西各国之强,皆以立宪法、开国会之故。国会者,君与国民共议一国之政法也。——摘自康有为《请定立宪开国会折》

今者由平民革命以建国民政府,凡为国民皆平等以有参政权。大总统由国民公举。议会以国民公举之议员构成之,制定中华民国宪法,人人共守。——摘自《孙中山全集》第一卷

1918年,李大钊发表《法俄革命之比较观》,赞誉俄国革命为“世界的新文明之曙光和世界的新潮流”,并且预言20世纪的文明将以俄国革命为契机而发生巨变。——摘自许纪霖、陈达凯主编《中国现代化史》

请回答:

(1)通过材料一,你能获得中华文明发展的哪些重要历史信息?

(2)根据材料二并结合所学知识,简述郑和、徐光启、林则徐对外部世界认识态度的不同。

(3)概括指出材料三体现的思想主张。

(4)根据上述材料,简要谈谈你对“中华文明”与“世界文明”关系的认识。