阅读下面的文字,完成6-8题。

3D电影是如何制作出来的?

《阿凡达》采用3D技术,将电影屏幕变成了一个通向潘多拉星球的大门。

在看3D电影时,我们不仅能看到上下、左右方向的运动,还能够看到离我们而去或者向我们而来的动作。 3D电影会有这种效果,是因为我们看到的世界,已经过大脑处理。因为两只眼睛位置的区别,每只眼睛看到的图像都有细微的不同。大脑会将这些图像处理成立体视觉,让我们能够分辨出距离感。 3D电影原理就是如此——让两只眼睛分别接收到不同的图像,剩下的就让大脑自动完成吧。

最常见的电影3D效果,是用“光分技术”来实现的。它依赖于偏振光和滤光片,让每只眼睛只接收到一部分先,而滤掉另一部分。在上世纪拍摄3D电影时,人们会在一个镜头前加一块水平方向的偏振片,只让水平方向振动的光透过;另一个镜头前如垂直方向的偏振片。再将这两个镜头并列,之间的距离和人眼之间距离差不多,就可以开始拍摄了。在播放时,让观众戴上带有偏振片的眼镜,偏振方向和摄像机偏振片的方向相同。这样,左眼的眼镜就会完全滤掉右侧摄像机拍摄的画面,而右眼的眼镜则滤掉左侧摄像机的画面。这种3D电影要求观众必须坐得笔直。

后来,利普顿改良了这种技术,造就了RealD 3D。它的偏振光振动方向在一个圆周上旋转,再加上传统电影速度6倍的播放速度,想怎么歪着看电影都行。现在,RealD 3D已经成为了使用最广泛的3D电影技术。

光分技术是被动式的3D电影技术。也就是说,它不需要控制眼镜。色分技术也是这样。可能有些人还会对上世纪80年代的立体电影记忆犹新——它的两片眼镜片颜色不同。如果不戴眼镜·盼话,这种电影投影出来像是印刷有偏差的彩色画册。戴上滤光眼镜之后,眼前就能出现色彩鲜艳的立体场景。它最大的弱点是容易引起视觉疲劳,已经淡出电影制作领域了。直到2007年,Dolby公司开发出一Dolby 3D系统,色分技术才重新热起来。借助放在放映机前的滤光片将投影机射出的光线分成红绿蓝三原色光,并分别投影到屏幕上。通过滤光眼镜来分别接收这些光谱的高频郜分和低频部分,同样可以实现立体效果。该技术比传统色分技术好得多。最重要的是,放映机装上滤光片就可以放映3D电影,而取下滤光片,还可以放映传统电影。《阿凡达》首映礼上,采用的就是Dolby 3D+IMAX。

只要让两只眼睛看到的图像精确的不同,我们就会看到一个立体的世界。所以主动式3D电影技术采用了另一种思路——控制眼镜的透光,让每只眼睛看到其中一半的画面。只要镜片变黑的程序与显示画面同步,就能构成立体视觉。现在显卡大厂Nvidia已经在家用电脑上提供了这种产品,有些电影院也开始使用这种技术。但是它的成本较高。

目前的3D电影技术已经达到了成熟阶段,至于哪种技术最后会成为主流,已经早已不是技术问题,而是另一个问题。

3D电影并非电影技术发展的唯一方向。例如“巨型超大银幕”IMAX屏的可视面积比普通电影屏大上10倍左右,且通过多种技术革新来保证在大屏幕上依然能获得清晰良好的视觉效果,更容易让观众产生身临其境之感c在经过30年的发展之后,IMAX屏幕开始成为人们观影的重要标准。这也是许多文章鼓励大家去看3D+IMAX(阿凡达)的原因。下列各项中,对“3D电影技术”理解有误的一项是 ( )

| A.在看3D电影时,我们不仅能看到上下、左右方向的运动,还能够看到离我们而去或者向我们而来的动作,这些是3D电影技术运用的效果。 |

| B.作为被动式的3D电影技术,光分技术的主要原理就是让每只眼睛只接收到一部分光,而滤掉另一部分,然后通过大脑处理成立体视觉。 |

| C.传统的光分技术对观众的坐姿要求很高,利普顿改良了这种技术,让观众能够像欣赏普通电影一样自由的欣赏3D电影。 |

| D.色分技术在近几年获得突破,Dolby 3D系统完全解决了传统色分技术翁易引起视觉疲劳的问题,并让放映3D电影变得更加容易。 |

下列各项中,对文意理解完全正确的一项是 ( )

| A.上世纪拍摄3D电影时,摄像机和观众使用的偏振片、滤光片,甚至两台摄像机之间的距离与人眼间的距离都必须相同。 |

| B.在欣赏采用色分技术的3D电影时,观众需要通过滤光眼镜来分别接收红绿蓝三原色光的高频部分和低频部分。 |

| C.现在的3D电影拍摄基本都采用被动式的3D电影技术,主动式3D电影技术已经进入实际运用,但目前成本较高。 |

| D.电影银幕的巨型化超大化,使观众更容易产生身临其境之感,是3D电影技术发展的又一巨大变革。 |

根据原文内容.推断有误的一项是 ( )

| A.3D电影可以说是由拍摄者和观众共同完成的,3D电影技术固然必不可少,我们的大脑也功不可没。 |

| B.《阿凡达》受到观众普遍欢迎的最重要原因就是采用了当下最先进的电影技术Dolhy 3D+IMAX。 |

| C.光分技术、色分技术都曾经在3D电影拍摄时占主流,但将来这两种技术都可能被别的技术所替代。 |

| D.科学技术的发展推动了电影技术的发展,人们对电影越来越高的要求反过来叉推动了相关科技的发展。 |

文学类文本阅读

阅读下面的文字,完成(1)一(4)题。

尼泊尔的啤酒

吉田直哉

我抱住他的肩膀哭了。很久了,我不曾那样哭过,也不曾那样深刻全面地反省过。那是4年前的事了,然而对我来说,却比昨天发生的事还要鲜明得多。那年夏天,为了摄影我们在喜马拉雅山麓、尼泊尔的一个叫多拉卡的村庄待了十多天。在这个家家户户散布在海拔1500米斜坡上的村庄,像水、电、煤气之类所谓现代的生 命线还没有延伸到这里。

这个村庄虽有4500 口人,却没有一条能与别的村落往来的车道。不用说汽车,就是有轮子的普通交通工具也用不起来。而只能靠两条腿步行的山路崎岖不平,到处都被山涧急流截成一段一段的。由于手推车都不能用,村民只能在体力允许的范围内背一些东西在这条路上行走,每当我惊奇于草垛何以移动时,定晴一看,下面有一双双小脚在走路。原来是孩童背着堆得高高的当燃料用的玉米秸。

多拉卡村的人们至今过着一种既能保护环境又能被天神原谅的生活,他们是以一种苦楚的心情,在旅游者看来像世外桃源般美丽的风景中过着日子。特别是年轻人、小孩子都渴望离开村子去有电有车的城市。就是我们,在没法用汽车的这里,也深感不便,每时每刻都是全副武装登山。从汽车的终点站到村庄,我们竟雇了十五个人搬运器材和食品,多余的东西不得不放弃。

首先放弃的就是啤酒,啤酒比什么都重。想过酒瘾,威士忌更有效果。我们四人带了六瓶,每人一瓶半,估计能对付着喝10天,

然而威士忌和啤酒,其作用是不同的。当汗淋淋地结束了 一天的拍摄,面对眼前流淌着的清洌的小河时,我情不自禁地说:“啊,如果把啤酒在这小河中镇一下的话,该有多好喝呀。”

村里的少年切特里问翻泽:“刚才那人说了什么?”当他弄清什么意思时,两眼放光地说道:”要啤酒的话,我去给你们买来。”

“……去什么地方买?”

“恰里科特。”

恰里科特是我们去了车子雇人的那个山岭所在地,即使是大人也要走一个半小时。

“是不是太远了?”

“没问题。天黑之前回来。”

他劲头十足地要去,我就把小帆布包和钱交给了他。“那么,辛苦你了,可以的话买四瓶来。”

切特里兴高采烈地跑了出去,到8点左右背了5瓶啤酒回来。大家兴奋地鼓掌庆祝。

第二天午后,来摄影现场看热闹的切特里问道:“今天不要啤酒吗?”

“要当然是要的,只是你太辛苦了。”

“没问题。今天是星期六,已经放学了,明天也休息,我给你买许多‘星'牌啤酒。”

“星”牌啤酒是尼泊尔当地的啤酒。我一高兴,给了他一个比昨天更大的帆布包和能买一打啤酒以上的钱。切特里更起劲了,蹦蹦跳跳地跑了出去。

可是到了晚上他还没回来。到了临近午夜还是没有消息。我向村民打听会不会出事 了,他们异口同声地说:“如果给了他那么多钱,肯定是跑了。有那么一笔钱,就是到首都加德满都也没问题。”

十五岁的切特里是越过一座山从一个更小的村子来到这里的,平时就寄住在这里去上学。土屋里放一张床,铺上只有一张席子。因为我拍过他住的地方并问了许多问题,所以对他的情况是了解的。在那间土屋里,切特里每天吃着自己做的咖喱饭发奋学习。咖喱是他把两种香料和辣椒放在一起夹在石头里磨了以后和蔬菜一起煮出来的。由于土屋很暗,白天在家学习也得点着油灯。

切特里还是没有回来。第二天也没有回来。到第三天也就是星期一还没有回来。我到学校向老师说明情况、道歉并商量对策,可是连老师都说:“不必担心,不会出事的。拿了那么一笔钱,大概跑了吧。”

我后悔不已。稀里糊涂凭自己的感觉把对尼泊尔孩子来说简直难以相信的一笔巨款 交给了他,误了那么好的孩子的一生。然而我想还是事故吧。但愿别发生他们说的事。这样坐立不安地过了三天,到了第三天深夜,有人猛敲我宿舍的门。唉呀,打开门一看,切特里站在外面。

他浑身泥浆,衣服弄得鈹巴巴的。听他说由于恰里科特只有4瓶啤酒,就爬了四座山直到另一个山岭。一共买了10瓶,路上跌例打碎了3瓶,切特里哭着拿出所有玻璃碎片 给我看,并拿出了找的钱。

我抱住他的肩膀哭了。很久了,我不曾那样哭过,也不曾那样深刻全面地反省过。

(有删改)

(1)下列对小说有关内容的分析和概括,最恰当的两项是〔5分)

| A.4年前发生的一件事,对“我”来说却比昨天发生的事还要鲜明,说明这件事非同寻常,让我难以忘怀。 |

| B.多拉卡村海拔1500米,没有接通水、电、煤气,但风景优美,人们在这里过着世外桃源般的怡然自得的生活。 |

| C.切特里紧接过“我”的话,自告奋勇提出为“我们”买啤酒,大家兴奋地鼓掌,表示对切特里的感谢。 |

| D.切特里买啤酒未归,村里人对他的种种猜测,既与他们形成鲜明的对比,烘托了切特里,又制造了一些悬念。 |

E.这篇小说首尾呼应,语言平实,塑造主人公形象所选择的事件既不复杂,也没有什么特别之处,却发人深省。

(2)小说一开始描写多拉卡村庄的环境,有什么作用?请简要分析。〔3分)

(3)切特里有哪些性格特点?请简要分析。〔3分)

(4)文中反复说:“我不曾那样哭过,也不曾那样深刻全面地反省过。”请结合全文,探究“我”深刻全面地反省的内容。〔5分)

阅读下面的文字

中华文化源远流长、博大精深,当我们喊出第一声“爸爸”“妈妈”时,当我们拿起筷子吃 饭时,我们就参与了自己民族的文化行为,并以自己的言论和行为显示着这个文化的特点。

中华文化包含着浓厚的人文精神。“人文”这个词起源很早,《易·贲卦·彖辞》说:“关乎天文,以察时变;关乎人文,以化成天下。”将人文与天文置于对等的地位。概括地说,中国古代的人文精神有两层含义,一是对人的尊崇。《老子》把人和道、天、地并列,称之为四大:“故道大,天大,地大,人亦大。”《孝经》记载孔子的话:“夫民,神之主也。”并说应该先办好人的事,然后再致力于神的事。中华文化是以人为中心的文化,以人为主体的文化,以人伦为核心的文化,人和人的关系,远比人和神的关系重要。人文精神还有一层含 义就是重视人的节操和修养,在古代,道德和智能完善的人被称为贤人,孔子说“杀身以成仁”,孟子说“舍生而取义”,中华文化以人为中心,在众人之中又以圣贤为中心,只要认真修养,“人皆可以为尧舜”。

中华文化是尚和的文化。“和”的本义是声音相应,引申为和谐、和平、和畅、中和、祥和等意义。“和”的文化精神,渗透到人和人的关系中,便是注重和睦相处,多元一体的中 华民族本身就是多个民族和谐相处的大家庭。古代哲学家们讲“天人合一”,包含着人和大自然和谐相处的意思。张载说:“民吾同胞,物吾与也。”人是大自然的一部分,大自然的 一草一木,一山一水,天上飞的鸟,水里游的鱼,都是人类生存的伙伴。人应当在心灵上和大自然相通,从大自然中体悟人生的真谛,进而达到内心的和谐。“和”并不是善恶不分,是非莫辨,不是简单的混同。正如孔子所说:“君子和而不同。”在今天的竞争时代,仍然需要“和”。竞争要在统一的公认的原则下进行,竞争的各方具有统一性,通过公平竞争,相互促进,共同提高。

中华文化又是自强不息而又开放兼容的文化。“天行健,君子以自强不息。”中华文化延续了几千年从来没有中断,靠的就是这种自强不息的精神;中华民族延续了几千年而不可征服,靠的也是这种自强不息的精神。然而,自强并不是自我封闭。中华民族敢于、乐 于也善于吸取外来的文化,吸取其中的营养使它们变成自己文化的一部分。佛学传入中国后,与中国固有的文化相结合,形成中国特有的祥学;除了道教和佛教,伊斯兰教、景教和摩尼教也都得以传播;唐朝的都城长安是当时最大的国际都会,居住着不少任职于唐朝 的外国人、留学生、学问僧、外国的艺术家以及大量外来的商贾,这充分展示了中华文化开 放兼容的特点。

(摘编自袁行霈《中华文化精神》)下列关于“中华文化”的表述,不符合原文意思的一项是

| A.中华文化源远流长、博大精深,我们的日常言论和行为不仅参与了自己民族的文化,而且也显示着这一文化的特点。 |

| B.中华文化是以人为中心、以人为主体、以人伦为核心的文化,人和人的关系,远比人和神的关系重要。 |

| C.中华文化是尚和的文化,“和”就是和谐、和平、和畅等,“和”的文化精神,渗透到人和人的关系中,便是注重和睦相处。 |

| D.中华文化延续了几千年从来没有中断,中华民族延续了几千年而不可征服,主要是因为中华文化具有开放兼容的特点。 |

下列理解和分析,不符合原文意思的一项是(2分)

| A.老子说:“故道大,天大,地大,人亦大。”把人和道、天、地并列,他主张应该先办好人的事,然后再致力于神的事。 |

| B.中华文化包含着浓厚的人文精神,这种人文精神有两层含义:一是对人的尊崇,二是重视人的节操和修养。 |

| C.在古代,道德和智能完善的人被称为贤人,孔子说“杀身以成仁”,孟子说“舍生而取义”,两人都强调道德修养的重要性。 |

| D.中华民族敢于、乐于也善于吸取外来的文化,佛学传入中国后,与当时固有的文化相结合,形成了中国特有的禅学。 |

根据原文内容,下列理解和分析,不正确的一项是(2分)

| A.《易·贲卦·彖辞》说:“关乎天文,以察时变;关乎人文,以化成天下。”由此可见,人文精神在我国不仅起源早,而且也很受重视。 |

| B.古代哲学家们讲“天人合一”,包含着人和大自然和谐相处的意思,在心灵上和大自然相通,达到内心的和谐。 |

| C.竞争应该在统一的公认的原则下进行,通过公平竞争,相互促进,共同提高,因此,“和”在今天的竞争时代发挥着重要作用。 |

| D.道教、佛教、伊斯兰教、景教和摩尼教等在中国传播,唐朝外国人、留学生、学问僧等在长安任职,这都展示了中华文化开放兼容的特点。 |

阅读下面的作品

司马祠

(1)一说到韩城,自然会想到司马迁。地以人传,由于崇敬司马迁,而对韩城心仪已久。在这次的游览的历程中。韩城的地势之高,城廓之阔,田园之丽,都给我留下深刻的印象。

(2)韩城南边是一个有别于周围山原的盆地,绿树葱茏,良田万顷,疑是到了江南仙境。从这里流入黄河的芝水,使芝川有着天赐的好风水。与司马迁结缘的汉武帝,曾想长生不死,那些方士官宦之流投其所好,竟在这一带挖到了灵芝。汉武帝喜得瑞药,却也没能活到今天,只是由此将原名陶渠水的这条河更名为芝水了。过小石桥,穿木牌坊,踏上石砌的古道,便开始了仰望中的登攀。

(3)脚下的古道是用宽大厚实的石条铺成的,粗砺坚硬,历经数千年而牢固如初。古道始建于春秋时期,韩、赵、魏三家分晋后,继续开凿了这条悬崖上的交通要道。楚汉之争,韩信经这儿运过兵;汉武帝祭祀后土,经这儿往返行宫;隋唐末年,李世民经这儿攻入长安;明末李自成经这儿渡龙门,直捣燕京。这条巨石铺砌的古道,缘于不易更改,万年不朽,是另一部书写在石头上的史记。太史公之前之后,这里上演过的金戈铁马的历史活剧,都被载入了有形无形的史册中。而这座历尽沧桑的司马祠,也正是在有形无形之中负载着史圣无形的精神内涵。

(4)“高山仰止”,是《诗经》里的名句,嵌在这头顶的牌坊上,正好合了拜谒者的心情。这时,你的脚步已踏入了神道,登九十九级台阶,就可以抵达祠顶了。这条险峻的山脊,是后人垫沟筑起的,砖石砌成的九十九级台阶,用意取之于《易经》中的释义,九为数之极,九九则至高无上了。皇上的祖祠称九庙,官衔不算高的太史令却有九十九级的神道,确乎有造祠者藐视皇权之意,更具寓义的是说司马迁经受了多么坎坷曲折的磨难,才登上史圣之巅峰。他“以天地为量,不计小耻”,以“史家之绝唱,无韵之离骚”光照后世。

(5)攀至最高层的祠院,地势开阔了。殿内有若干碑碣,奇妙的是那一块梦碑,说唐朝褚遂良于同州梦见一女子自称司马迁之侍妾,叫随清娱,迁遇难后忧伤而死,褚遂作此墓志铭。是实录还是虚幻,莫衷一是。造于北宋的司马迁泥塑像,不是宫刑后无胡须的“妇人像”,是据芝川乡间寻访到的太史公壮年线描画像塑造的,相传画像出自司马夫人之手,泥塑像面稍北望,是在想念苏武和李陵吧?传说司马迁去世后,是其夫人柳倩娘和子女,将太史公的骨骸运回故地,掩埋在这高岗上的。有种说法,身体发肤受之父母,得之天地,不能有丝毫损伤,司马迁受了宫刑,有辱祖先,不能埋入祖茔。这是谁的悲哀呢?我宁可认为,此处枕家山,临大河,气宇轩昂,一览众山小,是史圣最佳的长眠之处。寝宫后是司马迁圆形砖砌墓冢,为元世祖敕命建造的蒙古包状八卦墓,“以通神明之德,以类万物之情”,非大智大慧者莫属。墓顶一柏分为五指,人称五子登科,形若颤抖的五指,傲指苍穹。

(6)这是天问!我听见史圣在歌唱。这歌声穿越古今,扬善弃恶,与大河一起歌舞。天空有雄鹰飞过,它读圆的墓冢,读方的祠院,读直的牌坊和山门,再读弧形的古石坡和小桥大路,这竟然是大地上一个巨大的问号。第二段里的“仰望中的登攀”在文中的作用是什么?

文章侧重描述了司马祠哪些“有形”的部分?这些部分各自负载着什么与司马迁有关的“无形内涵”?

文章最后一段,四个“读”字的运用,有什么丰富而深刻的含义?

结尾一句“这竟然是大地上一个巨大的问号”,触发了你怎样的问题与思考?请结合原文作答。

阅读下面的文字

秦直道——世界最早的“高速公路”

秦始皇吞并六国,统一华夏之后,除其它政绩外,还办了两件举世瞩目的大事:一是修筑了万里长城,二是修建了一条类似今天的高速公路——秦直道。

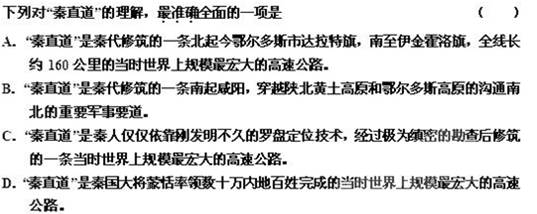

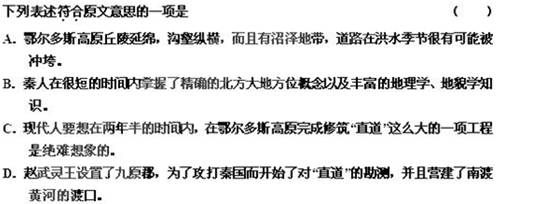

秦直道从咸阳一直延伸到当时匈奴人的居住区,可以说,它的行进路线约有一半是在秦人并不十分熟悉的鄂尔多斯高原,这里的地势虽然不及陕北黄土高原地区那样跌宕起伏,却也是丘陵延绵、沟壑纵横。两千多年前的秦人,是如何在很短的时间内,掌握了如此精确的北方大地方位概念以及如此丰富的地理学、地貌学知识?

目前,在鄂尔多斯境内的秦直道遗迹北起鄂尔多斯市达拉特旗,南至伊金霍洛旗。全线长约160公里。杨泽蒙说,纵观鄂尔多斯的地貌及秦直道的走向不难发现,现今秦直道路线是经过极为缜密的勘察后选定的。直道不偏不倚修在低丘陵地带,再往东一些,就是高丘陵的大沟地带,而再往西一些,就是沼泽地带了,在洪水季节路很有可能被冲垮。

难道仅仅依靠刚发明不久的罗盘定位技术,他们就具备了如此辽阔地域内的大地测绘技能了吗?就是按照现代人的思路,如果没有特定的技术支持,要在两年半的时间内,在一个无论是地理方位还是地质条件都十分陌生的区域内完成这么大的一项工程是绝难想象的。

这项浩瀚工程的顺利实施,难道凭借的就是蒙恬率领的那数十万内地百姓的智慧和力量吗?秦直道作为沟通南北的重要军事要道,是否借助当时的其他力量呢?

杨泽蒙表示,在文献记载中有这样一个情节:赵武灵王二十六年(公元前300年)攘地北至燕代,西至云中、九原”后,便让位给儿子(赵惠文王),开始实施“身胡服,将士大夫西北略胡地。而欲从云中、九原直南袭秦”的战略,这其中就应该包括对九原郡的设置、对这条“直南”道路的勘测、南渡黄河渡口的营建等等一系列活动。

那么,在这条由秦国大将蒙恬主持完成的当时世界上规模最宏大盼高速公路的建设过程中,是否蕴含着赵国人的辛勤汗水呢?还有,当时大部分已被蒙恬的大军撵到阴山以北,而原本世世代代就生活在鄂尔多斯地区的那些北方游牧民族,是否也在其中发挥了不可估量的作用呢?这些目前都不得而知。

根据原文信息,下列推断不正确的一项是()

| A.秦朝之所以派蒙恬实施这样一项浩瀚工程,是因为它在经济、政治,特别是军事上有重要意义。 |

| B.世世代代居住在鄂尔多斯地区而又被蒙恬打败的匈奴人极有可能参与了直道的设计工作。 |

| C.没有赵国之前的勘探和准备,蒙恬就绝对不可能在两年半的时间里完成修筑直道这样浩瀚的工程。 |

| D.随着军事力量的不断强大,赵国称霸天下的愿望越来越强烈,已经开始实施与秦国的军事争霸计划。 |

阅读下面的文字

海南杂忆矛盾

我们到了那有名的“天涯海角”。原以为这个地方是一条陆地,突入海中,碧涛澎湃,前无去路。但是错了,完全不是那么一回事。

所谓“天涯海角”就在公路旁边,相去二三十步。当然有海,就在岩石旁边,但未见其“角”。至于“天涯”,我想象得到千数百年前古人以此二字命名的理由,但是今天,环岛公路干线直通那里,沿途还有盐场、铁矿等等:这哪里是“天涯”?

出乎我的意外,这个“海角”却有那么大块的奇拔的岩石;我们看到两座相偎相倚的高大岩石,浪打风吹,石面已颇光滑两石之隙,大可容人,细沙铺地;数尺之外,碧浪轻轻扑打着岩根。我们当时说笑话:可惜我们都老了,不然,一定要在这个石缝里坐下,说半天情话。

这些怪石头,叫我想起题名为《像耳山》的苏东坡的一首五言绝句:

突兀隘空虚,他山总不如。君看道旁石,尽是补天遗!

我翻阅过《道光琼州府志》,在“谪宦”目下,知谪宦始自唐代,凡十人,宋代亦十人;又在“流寓”目下,知道隋一人,唐十二人,宋亦十二人。明朝呢,谪宦及流寓共二十二人。这些人,不都是“补天遗”的“道旁石”么?其中有大名震宇宙的李纲、赵鼎和胡铨。这些名臣,当宋南渡之际,却无缘“补天”,而被放逐到这“地陷东南”的海岛作“道旁石”。千载以下,真叫人读了苏东坡这首诗同声一叹!

经营海南岛,始于汉朝。大概从唐朝开始,这块地方被皇帝看中了,作为放逐罪人的地方。可是宋朝更甚于唐朝,宋太宗贬逐卢多逊至崖州的诏书,就有这样两句:“特宽尽室之诛,止用投荒之典。”原来宋朝皇帝把放逐海南岛视为仅比满门抄斩罪减一等,你看,他们把这个地方当作怎样的“险恶军州”!

只在人民掌握政权以后,海南岛才别是一番新天地。兴隆农场是归国华侨经营的一个大农场。以前这里没有的若干热带作物,如今都从千万里外来这里安家立业了。正像这里的工作人员,他们的祖辈或父辈万里投荒,为人作嫁,现在他们回到祖国的这个南海大岛安家立业,却不是“道旁石”,而是真正的补天手了!

我们的车子在公路上扬长而过。时令是农历岁底,北中国的农民此时正在准备屠苏酒,在暖屋里计算今年的收成、筹划着明年的夺粮大战吧?但是眼前,这里,海南,我们却看见一望平畴,新秧芊芊,嫩绿迎人。这真是奇观。

还看见公路两旁,长着一丛丛的小草,绵延不绝。这些小草矮而丛生,开着绒球似的小白花。我忽然想起明朝正统年间王佐所写的一首五古《鸭脚粟》了。我问陪同我们的白光同志,“这些就是鸭脚粟吗?”

“不是!”她回答,“这叫飞机草。刚才路旁就有鸭脚粟。”我问鸭脚粟今作何用,她说:“喂畜牲。可是,还有比它更好的饲料。”我说,明朝时候,老百姓把它当作粮食。

然而,王佐还有一首五古《天南星》:

君有天南星,处处入本草。夫何生南海,而能济饥饱。八月风飕飕,闾阎菜色忧。南星就根发,累累满筐收。

这就是说,老百姓所得,尽被搜刮以去,不但靠鸭脚粟过活,也还靠天南星。怪不得王佐在诗的结尾用了这样“含泪微笑”式的两句:

海外之美产,中原知味不?

1963年5月13日作者到了“天涯海角”,为什么却说“这哪里是天涯”?又为什么开玩笑说“在这个石缝里坐下,说半天情话”?

答:怎样理解“道旁石”“补天手”在文中的含义。

答:作者认为,王佐诗的结尾“海外之美产,中原知味不?”是“含泪微笑”式的,为什么?

答:为了表现海南岛古今的巨大变化,文章多处使用了对比手法,请加以分析。

答: