工业上用铝土矿(主要成分为Al2O3、Fe2O3、SiO2)提取氧化铝做冶炼铝的原料,提取的操作过程如下:

(1)第一步在铝土矿中加入盐酸后的实验基本操作是 ,若在固体B中加入氢氧化钠溶液 (填”会”或”不会”)发生反应,若会,则写出反应的离子方程式

(2)验证滤液A中是否含Fe3+,可取少量滤液A并加入 (填试剂名称),现象是 。

(3)在整个操作过程中  (填“

(填“ 是”或“否”)有氧化还原反应;写出碳酸氢钠的一种用途 。

是”或“否”)有氧化还原反应;写出碳酸氢钠的一种用途 。

(每空2分,共10分)

某烃A 0.2 mol 在氧气中完全燃烧后,生成CO2和H2O各1.2 mol。试回答:

(1)烃A的分子式为_____________。

(2)若取一定量的烃A完全燃烧后,生成CO2和H2O各3 mol,则有________g烃A参加了反应,燃烧时消耗标准状况下的氧气___________L。

(3)若烃A不能使溴水褪色,但在一定条件下能与氯气发生取代反应,其一氯取代物只有一种,则烃A的结构简式为__________________。

(4)若烃A能使溴水褪色,在催化剂作用下,与H2加成,其加成产物经测定分子中含有4个甲基,烃A可能有的结构简式为______________(写出一种即可)

将煤粉隔绝空气加强热,除主要得到焦炭外,还能得到下表所列的物质:

| 序号 |

① |

② |

③ |

④ |

⑤ |

⑥ |

⑦ |

| 名称 |

甲烷 |

一氧化碳 |

乙烯 |

苯 |

甲苯 |

苯酚 |

氨水 |

(1)表中所列物质不属于有机物的是(填序号):。

(2)能与溴水反应使之褪色的烃是(填序号):。

(3)彼此互为同系物的是(填序号):。

(4)能发生加聚反应、生成物可用作制造食品包装袋的是(填序号),该物质发生加聚反应的化学方程式为:。

(5)甲苯的一氯取代产物有种。

(1)下面各个小题已经给出了化学反应的反应物,试写出完整的化学反应方程式并配平:(每小题2分,共6分)

过量乙酸与甘油的酯化反应

蔗糖水解:

CH3CH(OH)CH3的催化氧化:

(2).硫-碘循环分解水制氢主要涉及下列反应:

Ⅰ.SO2+2H2O+I2===H2SO4+2HIⅡ.2HI H2+I2Ⅲ.2H2SO4===2SO2+O2+2H2O

H2+I2Ⅲ.2H2SO4===2SO2+O2+2H2O

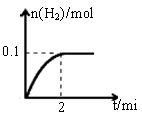

(1)一定温度下,向1L密闭容器中加入1mol HI(g),发生反应Ⅱ,生成的I2为气体,H2物质的量随时间的变化如图所示。0-2 min内的平均反应速率υ(HI)=

(2)实验室用Zn和硫酸制取H2,为了加快反应速率,下列措施不可行的是(填序号)

a.加入浓硝酸b.加入少量CuSO4固体 c.用粗锌代替纯锌

d.加热 e.把锌粒弄成锌粉 f.用98.3%浓硫酸

(1)下列物质中,与CH2 =CHCH2OH属于同系物的有,与CH2 =CHCH2OH互为同分异构体的是(填序号)

| A.CH3CH2OH | B.CH2 =CH—CH=CH—CH2—OH |

| C.CH3CH=CHCH2OH | D.CH3CH2CHO |

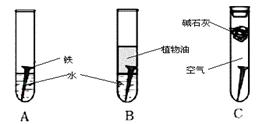

(2)某研究小组对铁生锈进行研究:

经过较长时间后,甲同学观察到的现象是:上图中的铁钉最容易生锈的是(填字母),铁锈的主要成分是

②根据实验条件判断,在铁钉的锈蚀过程中,正极的电极反应为

环己烯 又名四氢化苯,回答下列问题

又名四氢化苯,回答下列问题

(1) 推测环己烯_______(能、不能)使酸性高锰酸钾溶液褪色。

(2) 环己烯属于__________

| A.乙烯的同系物 | B.苯的同系物 |

| C.碳氢化合物 | D.己烯的同分异构体 |

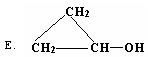

E、芳香烃

(3) 将环己烯与溴的四氯化碳溶液混合充分震荡后,溴的四氯化碳溶液褪色,写出反应的化学方程式___________________,反应类型为___________

(4) 已知环己烯与水在一定条件下可以发生加成反应生成A,A中含氧官能团名称为____________。