下图表示用生物工程制备人抗A抗体的过程。请回答下列问题:

(1)人的红细胞膜表面有被称为凝集原的特异 ________:从免疫学角度看,这种凝集原是________。

(2)图中细胞中1是小鼠体内注入人A型血红细胞后而获得的________细胞,这种细胞具有产生________________的特点,但难以在体外培养。甲培养皿中培养的细胞2,是从患骨髓瘤的小鼠体内获取的骨髓瘤细胞,这种细胞在体外培养时能________________,但不会产生抗体。

(3)为了能充分发挥上述两种细胞各自的特点,经特殊处理,在促细胞融合因子的作用下,使两种细胞发生融合,形成图中的细胞3,这种细胞称为________________。把它在乙培养皿中进行培养,则能产生大量的细胞群,这种方法称为________________。

(4)过程①的主要目的______ 。通过过程②或⑧的培养方法能产生大量__________抗体

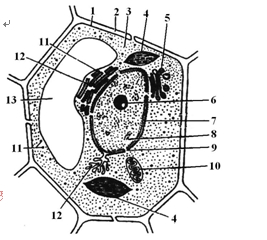

下图为某细胞结构模式图,请回答:

(1)此图表示_________细胞的__________(显微或亚显微)模式图。与人体细胞相比,该细胞特有的结构是[ ] _________、[ ] __________和[ ]__________。

(2)易被碱性染料成深色的结构是[ ] _______,它主要由__________和__________组成。

(3)此细胞不会像人红细胞那样在水中会因吸水而胀破,这是[ ] ____________的作用。

(4)此细胞进行光合作用的结构是[ ] ________,该结构被誉为“__________________________”;而被誉为“动力车间”的结构是[ ]。

(5)控制细胞内外物质交换的“门户”是[ ],它是细胞这个基本生命系统的,它与细胞之间的交流有关。

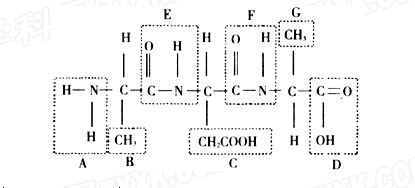

根据下图回答问题

(1)图中A表示_________,D表示______。

(2)该化合物是由________个氨基酸分子失去_________水分子而形成的,这种反应叫做_____________。

(3)图中表示R基的字母是___________,表示肽键的字母是_____________。

(4)图中有______个肽键,有_______个氨基和______个羧基。该化合物由______种氨基酸组成。化合物水解成氨基酸的过程中需要________个水分子。

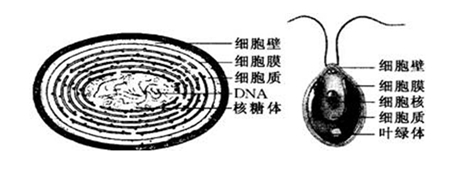

下图分别是蓝藻和衣藻的结构模式图。请据图回答:

A B

(1)两者虽然在结构上都具有___________、______________、___________等,但是衣藻属于真核生物,因为:________________________。

(2)藻类有好多种,蓝球藻、团藻、颤藻、念珠藻中,不属于蓝藻的是___________。

(3)蓝藻细胞中含有_________和____________两种色素,也能够进行光合作用,属于_________ (自养或异养)生物。

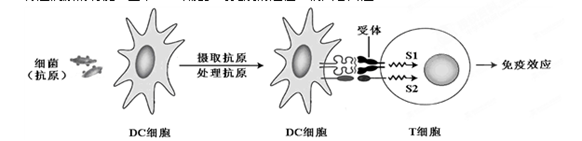

科学家研究发现一种树突状细胞(DC细胞),在免疫反应中有强大的摄取、处理和传递抗原的功能。图示DC细胞参与免疫的过程,请回答问题:

(1)DC细胞能通过方式将外来抗原摄取入细胞内,将其分解;同时,免疫调节也可对付体内的异常细胞,这体现了免疫系统的功能。

(2)DC细胞处理抗原后,细胞外出现特定的结构能与T细胞有作用的受体相结合,激活信号分子(S1、S2)从而激发T细胞出现免疫效应,此过程称为细胞间的。

(3)T细胞发生免疫效应时,它产生的可刺激细胞增殖分化;效应T细胞也能直接作用于被抗原入侵的靶细胞,发生免疫。

(4)DC细胞的研究成果已应用于医学,DC细胞免疫疗法是指通过一定的方法获取患者的DC细胞,经______技术体外增殖后,回输入该患者体内,提高清除抗原的效果。

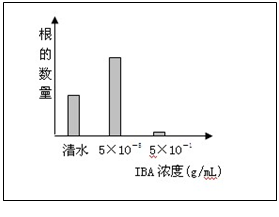

在科学研究中,往往要把一个较大的课题分解成若干个小的子课题来分别进行研究。在“观察生长素对植物生长发育的影响”这一研究性学习课题中,某小组同学选用生长素类似物吲哚丁酸(IBA)进行如下实验:

①取生理状况相同的相同植物的三组带芽的枝条甲、乙、丙,每组10支

②将甲、乙、丙组枝条的下端分别浸泡在下表所示的溶液中,相同时间后,扦插在潮湿的沙土中,在适宜的环境中培养。

| 枝条 |

甲组 |

乙组 |

丙组 |

| 溶液 |

5×10-5g/mL的IBA溶液 |

5×10-1g/mL的IBA溶液 |

清水 |

③一段时间后,观察甲、乙、丙组枝条的生根情况,统计每组枝条的平均生根数量,绘制得坐标如下。据图回答:

(1)你认为他们的子课题名称是__________________________________。

(2)设置清水组的目的是______________。

(3)实验结果是_______组枝条生根最多,其原因是__________________;_______组枝条生根最少,其原因是____________________________________。