阅读下列材料:28分

材料一 1919年5月19日早晨,第三军团督察凯末尔在黑海之滨的萨姆松登陆,开始了领导民族独立战争的历程。这一天,无论对于现代土耳其,还是对于凯末尔本人,都具有深远的意义,以至于多年后有人为了编写大百科全书而问起他的生日时,他将自己的生日说成5月19日。

材料二 1920年8月1日,甘地第一次发动了非暴力不合作运动。“不合作”的纲领包括:受封者退回爵位封号、抵制立法机构选举、抵制在政府机关和法院工作;拒绝在英国学校读书;提倡手纺车运动以抵制英国货物泛滥。在运动后期,提出拒绝纳税的要求。l2月,在国大党年会上通过了以自治为目标的不合作纲领。

——齐世荣、吴于廑主编《世界史》

材料三 他(凯末尔)告诫人民:“这个国家无论如何也要成为现代文明的国家。对我们来说,这是个生死存亡问题。”他警告那些反抗现代思潮的人:“你们若要顽固地带着另一个时代的旧习,就会成为社会的弃民。我们不但要维持我们固有的一切,同时更要学习如何从西方获取一个进化民族不可或缺的东西。

——王春良《世界现代史诸问题》

材料四 甘地认为:铁路、律师与医生,他们已把印度弄得贫穷不堪。所以我们若不及时觉悟起来,我们必至于灭亡。……使印度贫穷的,是那“机器”,印度的仇敌……是西方的物质文明。因此甘地得出结论:自治是一座伟大的结构,但中心是纺纱车,所有的活动都要围绕着它旋转。

材料五 1934年,大国民议会授予凯末尔“阿塔图尔克”的姓氏,意为“土耳其之父”。1938年11月10日凯末尔去世,土耳其陷入一片震惊和悲痛之中,政府发表讣告说:“土耳其国家失去了它的缔造者,土耳其民族失去了它非凡的领袖,人类失去了一个伟大的儿子。”

甘地品德高尚,把自己的一切献给了印度的民族独立事业,被印度人民尊称为“国父”“圣雄”(意为伟大的灵魂)。1948年1月30日,甘地遇刺不幸身亡,整个印度和世界为之震惊,印度总理尼赫鲁这样说道:“我们生命中的明灯已熄,到处一片黑暗。”

请回答:

(1)根据材料一、二和所学知识,指出1919年5月19日和l920年8月1日对凯末尔和甘地以及他们各自的国家具有什么样的意义?为本民族独立事业,两人所走的道路有何不同?(8分)

(2)根据材料三、四,指出凯末尔和甘地关于西方文明的认识有何区别?他们各自采取了怎样的对策?(8分)

(3)材料五反映出凯末尔和甘地各自在本国的崇高地位,结合上述材料及所学知识简要分析其原因。(12分)

阅读下列材料(12分)

材料一 历代盛行的官营作坊,在明清时期受到冲击。江南城镇附近农户不事农耕,“尽逐绫绸之利”,渐成风尚,城镇中“络纬机杼之声通宵彻夜”的情形亦载于史籍。明万历年间,仅苏州丝织业中受雇于私营机房的职工就有数千人,是官局的两三倍。清初在苏州复置官局,设机800张,织工2330名。至康熙六年(1667)缺机170张,机匠补充困难,而同一时期苏州民机不少于3400张。“家杼轴而户纂组,机户出资,机工出力,相依为命久已。”

——摘自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》

材料二 自中世纪晚期开始,乡村手工业特别是毛纺织业在英格兰东部、西部和约克郡地区快速发展。商人发放原料,回收产品,销往海内外,这种新型的“乡村制造业活动”被称为“原工业化”。在此基础上发展起来的“工厂”,推动了手工业的发展。16世纪初,纽贝里的一家毛纺织“工厂”雇佣了1140名工人,其中三分之二为妇女和儿童。海外市场的需求大大刺激了此类“工厂”的发展,英国成为欧洲最重要的毛纺织品生产和出口国,1700年毛纺织品占国内出口商品的70%。棉纺织业作为新行业随之兴起,其他行业也迅速扩张。机械化逐渐成为新的生产方式的重要特征,并在欧洲大陆广泛传播。

——摘编自[英]E.E.里奇等主编《剑桥欧洲经济史》等

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出明清之际江南手工业发展的特点。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明19世纪中期以前英国工业发展阶段及阶段性特征。(8分)

阅读下图,结合所学知识回答相关问题。(10分)

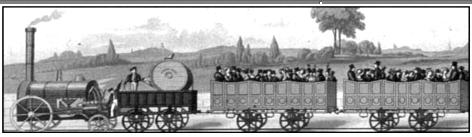

图一 1825年, 英国修建的第一条铁路

图二三轮汽车 莱特兄弟发明的飞机

(1)图一所示交通工具是哪次工业革命的成就?这种交通工具采用的动力机械是什么?随着这一动力机械的应用推广,哪种能源得到广泛开发利用?(3分)

(2)图二所示交通工具是哪次工业革命的成就?这种交通工具采用的动力机械是什么?随着这一动力机械的应用推广,哪种能源得到广泛开发利用?(3分)

(3)结合所学知识简要概括两次工业革命对资本主义世界市场发展的影响(4分)

阅读下列材料:

材料一 “徐州古丰县,有村曰朱陈。……机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。……有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门”。

——白居易《朱陈村》

材料二

材料三明代隆庆、万历年间,蒲州张四维家族、王崇古家族、马自强家族,均是大商人家庭,三家联姻为亲戚……增强了其商业竞争实力。……在亲缘集团的基础上,晋商又逐渐发展为地缘组织。

──张正明《明清时期的山西盐商》

材料四1500~1800年的三百年间,地方志资料显示这是一段市镇稳定成长时期,尤其在正德、万历年间以迄清代乾隆时代,市镇的数量平均增加一二倍以上,而且有许多市镇达到空前的繁荣。

──刘石吉《明清时代江南市镇研究》

材料五市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人。……惟在平日留心劝导,使民知本业之为贵,崇尚朴实,不为华巧。

──《清世宗实录》

请回答:

(1)材料一反映了我国古代传统社会生产的基本模式是什么?结合所学知识回答与其相对应的基本土地制度。

(2)材料二的图一反映了什么样的农业耕作方式? 图一和图二反映的经济活动之间有什么内在联系? (2分)

(3)据材料三、四说明 明清时期商品发展出现了哪些新现象?

(4)据材料五并结合所学知识回答清政府推行的主要经济政策?这些经济政策有何消极影响?

儒家思想长期以来作为我国正统的意识形态,对于我国历史的发展产生了巨大的影响。在历史发展的不同时期,儒家思想也历经沧桑。阅读以下材料:(16分)

材料一汉武帝和他的近臣将所谓“儒术”扩展之后又延长,以至包括了有利于中央集权官僚政治所必需的种种理论与实践的步骤。孔子所提倡的自身之约束,待人之宽厚,人本主义之精神,家人亲族的团结和礼仪上之周到等等全部构成官僚集团行动上的规范。孟子所倡导的人民生与国本攸关也毫无疑问地被尊重。——黄仁宇《中国大历史》

材料二至于三纲五常,为中国之大教,足下谓西夷无之矣,然考之则不然。东西律例,以法为宗。今按法国律例,民律第三百七十一条云:“凡一切子女,无论其人何等年岁,须于其父母有恭敬孝顺之心。”……第二百一十三条云:“凡妇者,应为其夫者所管属。”

——康有为《与朱一新论学书》

材料三新文化运动的倡导者们认为,中国所以危亡,民主和科学所以不能实现,是由于封建伦理道德的严重束缚所致。陈独秀尖锐地指出:以孔子学说为代表的封建伦理道德,阻碍了中国人民觉醒和社会进步。李大钊发表文章指出,孔子是“数千年前之残骸枯骨”、“历代帝王专制之护符”、“保护君主政治之偶像。”……对于不合时宜的旧道德,“虽冒毁圣法之名,亦所不恤矣。”——马尚斌等编《中国近代史教程》

材料四放眼将来,具有儒家特色的现代性,在东亚出现的可能性极大。其实,“东亚现代性”虽然深受西欧和美国的影响,但却不只是西方发展模式的翻版而已,[东亚各国]都和传统有血肉相连的关系。在塑造东亚传统起过决定性作用长达数纪的儒家可发挥积极的作用。

——杜维明《儒学创新的契机》

请回答:

(1)依据材料一,分析儒家思想对于封建统治的作用。结合所学历史知识,说明儒家思想在封建社会中的地位。

(2)依据材料二和所学知识,分析资产阶级维新派对于儒家思想的态度。说明了什么?

(3)依据材料三,说明随着资产阶级革命和共和运动的深入,新文化运动倡导者是如何认识和评价儒家思想的。

(4)材料四如何认识儒家传统在东亚现代化进程中的作用? (4分)

二战后,国际关系经历了由冷战对峙向多极化发展的历程。阅读材料,回答问题。

问题一:撼动与挑战

有学者指出:“二战后以美苏为两极的世界格局的形成和持续,代表着战后力量均势的出现和保持。在这种力量均势被打破之前,两极格局具有相对的稳定性。但是它又因国际力量对比的不断变化而受到撼动,并且受到逐步壮大起来的其他力量中心的挑战。”

问题二:历史与现实

材料一如果我们欧洲人不想在起了根本变化的世界里走下坡路的话.我们就必须从起了变化的形势中作出必要的结论:欧洲的联合是绝对迫切需要的。必须在联合起来的欧洲建立一个第三种力量。——《阿登纳回忆录》

材料二要使欧洲国家统一起来,必须结束长达百年之久法德之间的冲突……把法德的全部煤钢生产置于一个其他欧洲国家都可参加的高级联营机构的管制之下……

——《舒曼计划》(1950)

材料三一百多年前法国作家雨果说:“总有一天,到那时……所有的欧洲国家,无须丢掉你们各自的特点和闪光的个性,都将紧紧地融合在一个高一级的整体里。”1993年欧洲联盟(简称欧盟)正式成立,它是由欧洲共同体发展而来的,是一个集政治实体和经济实体于一身、在世界上具有重要影响的区域一体化组织。

欧盟总部大厦

(1)二战后两极格局在相对稳定之下受到“撼动”和“挑战”的具体因素有哪些?

(2)依据材料并结合所学知识分析战后欧洲国家走向联合的原因。

(3)欧盟的成立对当今世界政治、经济格局的变化有何影响?