用50 mL 0.50 mol/L的盐酸与50 mL 0.55 mol/L的氢氧化钠溶液在如图所示的装置中进行中和反应,通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热。回答下列问题:

(1)烧杯间填满碎泡沫塑料的作用是 ;

(2)实验时氢氧化钠溶液的浓度要用0.55 mol/L的原因是 ;实验中若改用60 mL 0.50 mol/L的盐酸与50 mL 0.55 mol/L的氢氧化钠溶液进行反应,与上述实验相比,所放出的热量 (填“相等”或“不相等”),若实验操作均正确,则所求中和热 (填“相等”或“不相等”);

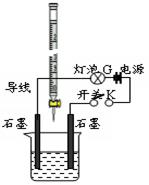

某温度下,水的离子积Kw=l×10-13。有酸溶液A,pH=a;碱溶液B,pH=b。为测定A、B混合后溶液导电性的变化以及探究A、B的相关性质,某同学设计了如图所示的实验装置。

(1)实验时,烧杯中应盛 (选A或B)溶液。

(2)若A为一元强酸,B为一元强碱,且a+b=13。该同学在烧杯中先加入其中一种溶液,闭合开关K,测得烧杯中灯泡的亮度为10(假设亮度由暗到亮表示为1、2、3、…10、11、12、… 20)。断开开关K,将滴定管中的溶液逐滴加入到烧杯中。当从滴定管滴入烧杯中的溶液体积和烧杯中盛有的溶液体积相等时,停止滴加溶液并闭合开关K,此时灯泡G的亮度约为 ,原因是 。烧杯中得到的溶液pH= 。

(3)若A为强酸,B为强碱,且a+b=13。断开开关K,将滴定管中的溶液逐滴加入到烧杯中。当测得烧杯中溶液pH和“⑵”中最后得到的溶液pH相同时,停止滴加溶液。此时烧杯中的溶液中阳离子浓度大于阴离子浓度,原因可能是 。

(4)若A的化学式为HR,B的化学式为MOH,且a+b=13,两者等体积混合后溶液显碱性。则混合溶液中必定有一种离子能发生水解,该水解反应的离子方程式为 。

此时烧杯中的混合溶液中,微粒浓度大小关系一定正确的是 (填序号)。

①c(MOH)>c(M+)>C(R-)>c(H+)>c(OH-)

②c(HR)>c(M+)>c(R-)>c(OH-)>c(H+)

③c(R-)>c(M+)>c(H+)>c(OH-)

④c(M+)>c(R-)>c(OH-)>c(H+)

⑤c(M+)+ c(H+)=c(R-)+c(OH-)

⑥c(MOH)=c(H+)-c(OH-)

氨基甲酸铵(NH2COONH4)是一种白色固体,受热易分解。某小组模拟制备氨基甲酸铵,反应如下(且温度对反应的影响比较灵敏):2NH3(g)+CO2(g) NH2COONH4(s) ΔH<0

NH2COONH4(s) ΔH<0

(1)如用下图I装置制取氨气,可选择的试剂是 。

(2)制备氨基甲酸铵的装置如下图Ⅱ所示,把NH3和CO2通入四氯化碳中,不断搅拌混合,生成的氨基甲酸铵的小晶体悬浮在CCl4中。当悬浮物较多时,停止制备。

注:CCl4与液体石蜡均为惰性介质。

①发生器用冰水冷却的原因是 ,液体石蜡鼓泡瓶的作用是 。

②从反应后的混合物中分离出产品的实验方法是 (填写操作名称)。为了得到干燥产品,应采取的方法是 (填写选项序号)。

a.常压加热烘干

b.高压加热烘干

c.减压40℃以下烘干

(3)制得的氨基甲酸铵可能含有碳酸氢铵、碳酸铵中的一种或两种。

①设计方案,进行成分探究,请填写表中空格。

限选试剂:蒸馏水、稀HNO3、BaCl2溶液、澄清石灰水、AgNO3溶液、稀盐酸。

| 实验步骤 |

预期现象和结论 |

| 步骤1:取少量固体样品于试管中,加入蒸馏水至固体溶解。 |

得到无色溶液 |

| 步骤2:向试管中加入过量的BaCl2溶液,静置 |

若溶液不变浑浊,证明固体中不含碳酸铵。 |

| 步骤3:向试管中继续加入 。 |

,证明固体中含有碳酸氢铵。 |

②根据①的结论:取氨基甲酸铵样品3.95 g,用足量氢氧化钡溶液充分处理后,过滤、洗涤、干燥,测得沉淀质量为1.97 g。则样品中氨基甲酸铵的物质的量分数为 。[Mr(NH2COONH4)=78、Mr(NH4HCO3)=79、Mr(BaCO3)=197]

硫代硫酸钠(Na2S2O3)商品名“海波”,俗名“大苏打”,分析化学上常用于滴定实验。某化学兴趣小组在实验室制备硫代硫酸钠晶体并探究其化学性质。

已知:Na2SO3 + S = Na2S2O3

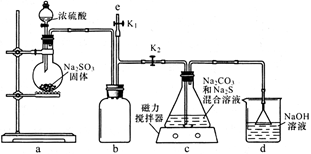

I.制备Na2S2O3

(1)如图,组装好仪器,检验完气密性(气密性良好),各装置试剂均装入后的下一步操作是______________________________

(2)反应开始后,C中发生了多个化学反应。写出其中任意一个非氧化还原反应的方程式___________________________________。

(3)装置c中反应结束后, 先关闭分液漏斗旋塞,在e处连接盛NaOH溶液的注射器,再关闭K2打开K1,其目的是______________________________。待c中溶液冷却后,倒入蒸发皿,通过加热蒸发、冷却结晶和干燥等操作获得Na2S2O3·5H2O晶体。

Ⅱ.探究Na2S2O3的部分化学性质

【提出假设】

假设一:Na2S2O3与Na2SO4结构相似,化学性质也应该相似,因此室温时Na2S2O3 溶液pH=7。

假设二:从S元素的化合价推测Na2S2O3具有较强的还原性。

【验证假设】配制适量Na2S2O3溶液,进行如下实验(请填空)

| 实验操作 |

实验现象 |

现象解释(用离子方程式表示) |

|

| 假设一 |

___________________ |

溶液pH=8 |

________________________ |

| 假设二 |

向溴水中滴入适量Na2S2O3溶液 |

溴水褪色 |

___________________________ |

【实验结论】______________________。

Ⅲ:用Na2S2O3的溶液测定溶液中ClO2的物质的量浓度,可进行以下实验:

步骤1:准确量取ClO2溶液10.00 mL,稀释成100 mL试样。

步骤2:量取V1mL试样加入到锥形瓶中,调节试样的pH≤2.0,加入足量的KI晶体,摇匀,在暗处静置30分钟。(已知:ClO2+I-+H+—I2+Cl-+H2O 未配平)

步骤3:以淀粉溶液作指示剂,用c mol·L-1Na2S2O3溶液滴定至终点,消耗Na2S2O3溶液V2 mL。(已知:I2+2S2O32-=2I-+S4O62-)

根据上述步骤计算出原ClO2溶液的物质的量浓度为 mol·L-1(用含字母的代数式表示)

化学实验离不开水。请根据水的不同作用和功能,分析以下四个装置图,回答问题:

实验一:制取氢气

(1)图甲所示装置可用于实验室制取氢气,这种制气装置在加入反应物前,如何检查气密性 。

(2)用锌与稀硫酸制取氢气时,加入少量硫酸铜溶液会加快产生氢气的速率,请解释加快反应速率的原因: 。

实验二:喷泉实验

(3)图乙所示装置中烧瓶已装满干燥氨气, 进行喷泉实验时应该先___________(填“挤捏胶头滴管”或“打开止水夹”)。

(4)如果只提供如图丙所示装置,若想迅速引发喷泉,下列方法可行的是 。

a.用热毛巾捂住烧瓶

b.用冰块捂住烧瓶

c.将烧杯中的水换成饱和食盐水

d.向烧杯中加入少量硫酸

实验三:探究一定温度下能使铁钝化的硝酸的最低浓度,实验装置如图丁所示。

①开始实验时,观察到灵敏电流计指针指向铜丝,但又迅速反转指向铁丝;

②再用盛蒸馏水的注射器缓慢向具支试管内加水并振荡,在指针恰好开始反转指向铜丝时停止实验;

③重复三次实验得平均加水量为2.5 mL(水的密度按1.0g/mL计算)。

(5)该实验装置的不足之处是__________________________。

(6)当指针第一次指向铜丝时,正极的电极反应式为 。

(7)根据此实验计算,使铁钝化的硝酸最低质量分数为 。

研究物质的合成或制备是有机化学、无机化学的重要任务之一。

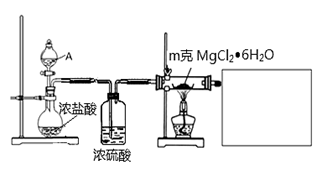

(1)某实验小组探究实验室制备无水氯化镁的方法,设计了以下装置:

①分液漏斗中的A物质是________________(填试剂名称)。

②利用中学常见的仪器,在答题卡中补充完整实验装置(不必画出夹持装置)。可选择的试剂有:稀NaOH溶液、无水氯化钙、稀硫酸、浓硫酸。

③假设实验过程中MgCl2▪6H2O未水解,不用任何试剂用最简单的方法检验MgCl2▪6H2O是否完全转化为MgCl2。写出实验方法________________。

④工业生产中得到无水氯化镁可用于电解制备镁单质,电解装置中,镁在____极析出。

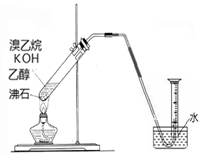

(2)实验室制备并收集纯净乙烯

①有的同学通过乙醇发生消去反应进行实验。除乙醇外,所需的试剂或用品(不包括仪器)有_________________。

②有的同学探究其它制备乙烯的方法,他设计了以下装置制备乙烯。实验结果是量筒内壁附着较多无色油状液体,且得到很少量的气体,请分析气体产率很低的原因主要是______________________。为增大气体产率,在下图装置的基础上,提出一点改进措施__________________。

从实验安全角度考虑,该实验很可能发生的问题是________________。