中外妇女地位的变迁经历了一个漫长而盏折的过程。结合材料回答问题。

材料一:《罗马监护法》对妇女经济事务进行终身监督… …如果她们出现在其他诸如法庭等一般仅有男性出席的公共生活领域,就会引起在座男性的惊奇和不满……墓碑、罗马文学作晶以及纪念性铭文都宣扬理想的妇女行为,这包括贞洁、节制和娴于织毛活之类的女红。

…如果她们出现在其他诸如法庭等一般仅有男性出席的公共生活领域,就会引起在座男性的惊奇和不满……墓碑、罗马文学作晶以及纪念性铭文都宣扬理想的妇女行为,这包括贞洁、节制和娴于织毛活之类的女红。

——《剑桥插图罗马史》

材料二:汉代开始了儒家对 妇女贞节观念的建立过程,但在现实的庶民生活中其实仍保有相当的弹性与空间。宋代贞节观念虽然经程朱的奖励而加重,当时社会,影响尚小。明代在书籍方面,有徐皇后的《内训》,解缙的《古今列女传》。在法律方面,洪武年间,明太祖朱元璋下达这么一个诏令,“民间寡妇,30以前夫亡守志,50以后不改节者,旌表门闾,免本家差役。”又命令地方官员制定规章制度,表现突出的赐祠祀,一般的树牌

妇女贞节观念的建立过程,但在现实的庶民生活中其实仍保有相当的弹性与空间。宋代贞节观念虽然经程朱的奖励而加重,当时社会,影响尚小。明代在书籍方面,有徐皇后的《内训》,解缙的《古今列女传》。在法律方面,洪武年间,明太祖朱元璋下达这么一个诏令,“民间寡妇,30以前夫亡守志,50以后不改节者,旌表门闾,免本家差役。”又命令地方官员制定规章制度,表现突出的赐祠祀,一般的树牌 坊,用以奖励贞节……一部二十四史中,明史中的节妇烈女

坊,用以奖励贞节……一部二十四史中,明史中的节妇烈女 最多。

最多。

——摘自费丝言《由典范到规范》

材料三 :一般来说,其主要影响就是迫使女性走出家庭,进入新的工薪经济……工厂和有薪工作

:一般来说,其主要影响就是迫使女性走出家庭,进入新的工薪经济……工厂和有薪工作 成为抚养孩子和家务劳动之外的又一选择……而后建立的公共学校也使妇女们受益匪浅。在那里,她们可以接受与男子们相同的教育。到20世纪初期,妇女已经赢得了选举的权利。

成为抚养孩子和家务劳动之外的又一选择……而后建立的公共学校也使妇女们受益匪浅。在那里,她们可以接受与男子们相同的教育。到20世纪初期,妇女已经赢得了选举的权利。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料四:陈独秀、李大钊、鲁迅响亮的提出丁破除三纲五常,反对男尊女卑的主张,要求女子参政,大学开放学禁,男女职业平等,社交公开,婚姻自由。

李大钊在《再论问题与主义》一文中说:“妇女地位是由社会的‘经济构造’决定的,压迫妇女的不是男子,而是‘有产阶级专断的社会制度’,妇女要解放, 只有推翻这种社会的‘经济构造’。”……他在《战后之妇女问题》

只有推翻这种社会的‘经济构造’。”……他在《战后之妇女问题》 一文中进一步指出:妇女运动只有成为整个无产阶级革命事业中的一部分才能得到胜利。

一文中进一步指出:妇女运动只有成为整个无产阶级革命事业中的一部分才能得到胜利。

——摘自罗业心《五四运动与中国政治现代化》

(1)根据材料一,简要说明古罗马对妇女有哪些限制。

(2)根据材料二,指出明代妇女贞节观的发展特点,结合所学知识简析其时代背景。

(3)根据材料三和所学知识,从政治、经济、思想文化方面简述近代蔼方妇女地位改变的原因。概括材料四关于妇女解放的核心主张。( 4分)

4分)

(4)综合上述材料,概括妇女地位变化的总趋势。促成这种趋势的基本因素是什么

近代以来,民族主义被赋予了崭新的内涵,对世界历史发展进程起了不可低估的影响。阅读下列材料,回答问题。

材料一:民族主义直到18世纪西欧资本主义开始分享或获得全部权力时,才呈现其近代形式。西欧资产阶级是以国家的名义分享或获得全部权力的,因此国家不再是国王、国王的臣民和国王的领地。更确切地说,国家这时是由公民组成的……民族主义的这种近代的形式在法国大革命和拿破仑时期得到了最大的促进。

——摘自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)如何理解材料一中“民族主义的这种近代的形式在法国大革命和拿破仑时期得到了最大的促进”?

材料二:意大利人……在1859—1871年间建立了一个独立的、统 一的国家。德国人在普鲁士人的领导下……建立了他们的德意志帝国

一的国家。德国人在普鲁士人的领导下……建立了他们的德意志帝国 。到1871年民族主义的原则已在西欧获胜。

。到1871年民族主义的原则已在西欧获胜。

——摘自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(2)材料二中德意志、意大利的“民族主义”主要是以什么形式表现出来的?“到1871年民族主义的原则已在西欧获胜”的主要表现是什么?

(3)一般认为,民族主义包含有民族独立和民族振兴两个方面的内容。试以19世纪后半期的日本为例简单说明。

第二次世界大战后,西欧国家间的联系日益密切,逐渐走上联合的道路。其中法德实现和解成为西欧联合的关键。根据材料,结合所学知识,回答下列问题。

材料一 1951年4月11日,履新不久的阿登纳以西德总理兼外交部长的身份访问巴黎。阿登纳曾说:“我有意选定法国首都作为我第一次正式访问的地方,是想借此证明,我把德法关系看成是解决任何欧洲问题的关键。”1958年6月,戴高乐重掌法国大权。他说:“德国和法国必须结成紧密的友谊。只有德法之间的友谊才能拯救西欧。”

材料二 戴高乐学会暨基金会的会长级代表弗朗索瓦·凯斯莱说,在两次世界大战中,他家有3个人死于德国人的枪下,他妻子家庭中有4人被德国人打死。这种悲剧在法国很普遍。凯斯莱的女儿在德国工作,起初凯斯莱的母亲说孙女千万别嫁给德国人。当这个女孩后来真嫁给德国人、并且生了一个孩子以后,老人现在认为这也很好。当然,这也同德国人的认罪态度有关。德国人从心里真正承认那些战争罪行,他们也不理解当年的德国人怎么能犯下如此残忍的战争罪行,他们有一种负罪感,为前人承担历史责任。(《人民日报》,2004年1月21日)

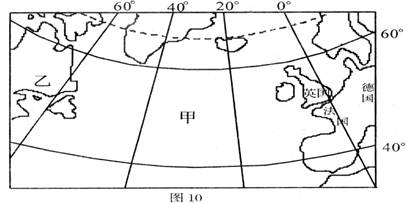

材料三 世界区域图(图10)

(1)分析法德实现和解的原因。(12分)

(2)你认为法德和解对中日关系的发展是否有借鉴作用?请说明理由。

(3)经过图10中甲海域的航线是世界上最繁忙的海上航线,试分析其原因。

(4)国力是一个国家的总体力量,其主要由基本实体、经济力量、军事力量、内政和外交、科学和技术等五个方面决定。试从基本实体方面分析图10中乙国所具有的优势。

材料一:新中国成立后,苏联不仅给予中国经济援助,抗美援朝期间还向赴朝作战的中国人民志愿军提供了坦克、大炮等先进武器装备。但是苏联拒绝了中国提出的向志愿军提供空中支援的要求。斯大林说,苏联空军不能进入朝鲜境内协同志愿军作战,那样将在国际上产生不好影响。

材料二:美国入侵朝鲜后,毛泽东在一封电报中指出,我志愿军赴朝作战“对中国、对朝鲜、对东方(指社会主义阵营),对世界都有利”。

材料三:赫鲁晓夫执政期间,苏联继续向中国提供经济军事援助。1959年,赫鲁晓夫以援助中国发展海军的名义,向中国提出建立由苏联指挥的中苏联合海军舰队的要求,遭到毛泽东的断然拒绝。毛泽东回答说:“事关到中国主权问题,一个字都不能谈”。不久,苏联停止了对中国的所有援助。

材料四:毛泽东得悉苏联撤走了援助中国发展核武器的专家和技术资料后,豪迈地说:“赫鲁晓夫停止向我们提供尖端技术,好极了!我们可以自己搞,接受了人家的援助,这笔帐是很难还清的”。遵照毛泽东的指示,我国科技人员奋发图强,艰苦奋斗,1964年我国独立自主研制的第一颗原子弹爆炸成功,我国的国防力量大大增强。

(1)结合材料一、二和所学知识,指出苏联援助中国抗美援朝战争的国际背景。材料一反映当时苏联对美国奉行了怎样的战略方针?

(2)从材料一和材料三看,苏联对华援助的性质发生了什么变化?变化的主要原因是什么?

(3)结合材料四和所学知识,归纳概括苏联停止对华援助的后果。

(4)奥运圣火4月5日传到俄罗斯的圣彼得堡,1917年这里曾发生了“二月革命”和“十月革命”,这两次革命的性质分别是什么?请你用史实简要说明社会主义运动对现代国际政治格局演变的影响。

材料五 2008年3月25日,中国外交部发言人秦刚就英国《泰晤士报》将北京奥运会与德国希特勒举办的奥运会相提并论答记者问时指出,该报把北京奥运会与1936年的德国奥运会相提并论,是对中国人民的侮辱,也是对世界各国人民的侮辱。

(5)材料一中秦刚观点的主要依据是什么?结合所学知识概括指出德国在20世纪30年代再次崛起的原因。从德国崛起的曲折历程和中国改革开放后崛起的历史中你会得到什么重要启示?

19世纪70年代以前在政治领域上有哪三股进步的历史潮流?其中最主要的是哪种潮流?请举出四件重大历史事件来说明这一股历史潮流。

阅读下列材料:

材料1:关于1873年俾斯麦对日本赴欧美考察团的谈话片断

“方今世界各国,虽皆声称以亲睦礼仪相交往,然彼此全系表面文章,实用强弱相凌,大小相侮……彼此之间所谓公法。虽号称保全列国之典章,然而一旦大国争夺利益之时,若与已有利,则依据公法,毫不改变,若与已不利,则翻然诉诸武力,故无常规也。小国孜孜省顾条文与公理,不敢越雷池一步。以尽力保全自主之权,然遭其簸弄凌侮之政略,则每每几乎不能自主。是以(普鲁士)慷慨激奋,一度振兴国力。欲成为国与国对等之权实施外交之国。乃振爱国心,积数十载,遂至近年始达成所愿。”

——摘自远山茂树《日本近现代史第一卷》

材料2:“……全球性的问题需要各国共同解决,全球性的挑战需要各国合作应对。任何一个国家和一种力量,都不可能也没有能力来独自完成这个任务。国家不分大小、贫富和强弱,都是国际社会的平等一员。各国的事情要由各国人民作主,国际上的事情要各国平等协商。……

尊重世界的多样性,保证各国和睦相处、相互尊重。各国人民在自身的发展进程中创造了丰富多彩的文明。……

树立以互信、互利、平等、协作为核心的新安全观,努力营造长期稳定的国际和平环境。各国应以互信求安全,以互利求合作,维护全球战略平衡和稳定。”

摘自江泽民在德国外交政策协会的演讲

请回答:

(1)根据材料1,归纳指出俾斯麦对当时国际关系的判断。

(2)结合材料1简要评析俾斯麦有关国际关系的谈话。

(3)结合所学知识,指出俾斯麦的谈话对日本的影响。

(4)德国历史上曾出现了著名的社会主义理论家,他们是?其最突出的成果是?

(5)19世纪末,德国经济迅速发展,跃居资本主义世界第二位,请回答其原因是?