石窟,是指开凿于山石、崖壁间的洞室。最初是佛教的修行之地,后来逐渐发展成为有规模的佛教建筑。下图为我国三大石窟分布及开凿年份示意图.读图回答下列小题。敦煌石窟位于 ( )

| A.新疆 | B.内蒙古 | C.甘肃 | D.青海 |

三大石窟的分布图可以反映出 ( )

| A.佛教仅分布在我国北方地区 | B.佛教都分布在我国的山区 |

| C.佛教可能的传播方向和兴盛时期 | D.佛教都分布在汉族人口集中地区 |

当中原文化在敦煌扎根成长的同时,发源于印度的佛教文化也通过丝绸之路传到了敦煌。今天敦煌莫高窟见证了中国的古代文明,跨越千年的佛教艺术壁画、雕塑构成了人类学的一部分。“发源于印度的佛教文化也通过丝绸之路传到了敦煌”,这表明该文化扩散为

( )

| A.传染扩散 | B.等级扩散 | C.迁移扩散 | D.刺激扩散 |

敦煌石窟作为佛教文化景观,见证了中国的古代文明,这反映了 ( )

| A.文化景观的空间性 |

| B.文化景观的时代性 |

| C.文化景观与自然环境的联系 |

| D.文化景观与社会环境的联系 |

地坑院也叫天井院,是古代人们穴居方式的遗留,被称为中国的“地下四合院”,据说已有约四千年历史了。地坑院就是在平整的地面上挖一个正方形或长方形的深坑,深约6~7米,然后在坑的四壁挖若干孔洞,其中一孔洞内有一条斜坡通道拐个弧形直角通向地面,是人们出行的门洞。结合图甲、图乙,回答下列问题。

地坑院反映的当地环境是( )

| A.土层深厚 | B.冬暖夏凉 |

| C.降水稀少 | D.木材短缺 |

图2中地坑院出入通道周围的砖墙主要作用是( )

| A.挡风 | B.防水 |

| C.阻沙 | D.遮阳 |

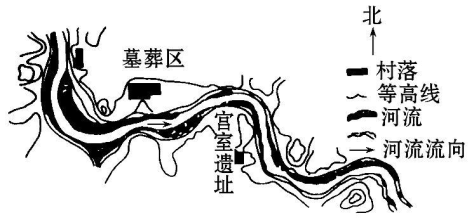

下图是我国某历史遗址分布示意图,读图回答下列问题。

宫室遗址分布在( )

①河流右岸②河流左岸

③被堆积的河岸④受侵蚀的河岸

| A.①③ | B.②③ |

| C.①④ | D.②④ |

村落沿河谷分布的主要原因是( )

①便于观测水情

②利于取水灌溉

③土壤肥沃,适宜农业发展

④矿产资源丰富

| A.①③ | B.②③ |

| C.①④ | D.②④ |

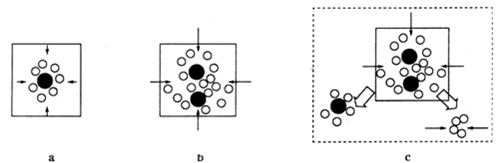

下图为京津地区汽车制造业发展过程示意图。据此回答下列问题。

该汽车制造业在京津地区布局的主要原因有( )

①劳动力丰富 ②市场广阔

③科技发达 ④地价低廉

| A.①② | B.②③ |

| C.①④ | D.③④ |

a→b、b→c阶段,都有利于( )

① 低生产成本 ②减少污染区域

③共享基础设施 ④获得最优区位

| A.①④ | B.②③ |

| C.①② | D.③④ |

近几年来,为解决交通拥堵问题,许多特大城市都很注重地面轨道交通和地下轨道交通(地铁)的建设。读“地面轨道交通对房地产的正面影响示意图”。回答下列问题。

城市地面轨道交通对沿线房地产的影响分别是( )

①提高沿线的房地产价格

②降低市中心的房地产价格

③造成交通拥挤

④产生噪声污染

| A.①③ | B.②③ |

| C.②④ | D.①④ |

应用地理信息系统进行城市地铁规划时,最适合作为基准图件的是( )

| A.城市道路分布图 |

| B.城市地下排水管网分布图 |

| C.城市商业网点分布图 |

| D.城市人口密度分布图 |

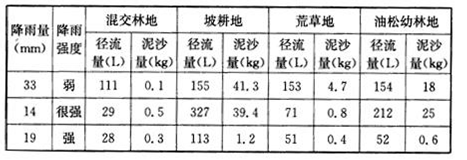

对黄土丘陵沟壑区某地,相同面积、不同土地覆盖水土流失的观测结果如表所示。据此完成下列问题。

相同降雨强度下,泥沙量最大的分别是( )

| A.混交林地 | B.荒草地 |

| C.油松幼林地 | D.坡耕地 |

下列判断中,符合该地情况的是( )

| A.人工林的生态恢复大于自然植被 |

| B.开垦坡地可有效改善当地生态 |

| C.森林树种越丰富,生态效益越优 |

| D.退耕还林的生态效益优于退耕还草 |