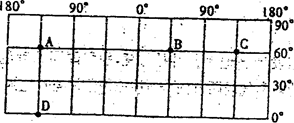

读图完成1~3题。

设A、B两地和A、D两地之间的最短距离分别为S1和S2则

A、S1和S2相等 B、S1约为S2的一半

C、S1约S2的1.5倍 D、S1约为S2的两倍飞机从图中A点飞往C点,沿最短航线飞行,合理的方向是

| A.一直向东 | B.一直向西 | C.西北—西南 | D.东北—东南 |

若B点两侧日期不同,则

| A.A点的日期早于C点的日期 |

| B.B点恰好是当日12点 |

| C.C点比B点迟6小时 |

| D.与北京日期相同的范围小于全球的一半 |

读某地区七月平均气温图,回答1~ 2题。

2题。

M城气温比周围气温高的原因

| A.谷地、地势低 | B.河流调节作用 |

| C.海拔高,太阳辐射强 | D.地热资源丰富 |

若图中有大河,请判断大河流向

| A.由西向东 | B.由南向北 |

| C.由北向南 | D.无法确定 |

气候变化与人类活动的影响,将会使泥沙的侵蚀动态、输送过程发生变化,进而影响沉积带中泥沙的沉积速率。下图为黄河中游地区气候湿润指标(计算公式:某一时期大水次数×2/(同一时期大水次数+大旱次数))和下游河道沉积速率随时间的变化统计图,读图回答29~30题。

19世纪以前,最能反映黄河中游地区植被严重退化的时间段是

| A.公元100~300年 | B.公元600~1100年 |

| C.公元1100~1300年 | D.公元1300~1800年 |

关于该图气候变化、人类活动与沉积速率的关系,描述正确的是

| A.气候变化越剧烈,沉积速率的变化也越剧烈 |

| B.下游河道沉积速率的波动增加主要是人类活动的后果 |

| C.中游地区气候湿润指标在公元1100年后的波动上升是植树造林导致的 |

| D.气候变化、人类活动与沉积速率基本呈现负相关 |

读某地太阳高度日变化值随日期变化图,(设黑夜太阳高度都为0°)回答26~28题。

该地的纬度为:

| A.60°N | B.65°N |

| C.70°N | D.75°N |

关于图中①②③④各日期的说法,正确的是:

A.①日期 该地出现极昼现象 该地出现极昼现象 |

B.②日期表示北半球夏 至日 至日 |

C.③日期太阳直射北半 球,且向南移动 球,且向南移动 |

| D.北京白昼④日期比③日期长 |

当该地太阳高度日变化值等于0°时,下列叙述正确的是:

| A.太阳直射南半球,且正向北移动 |

| B.其持续的时间大约2个多月 |

| C.太阳直射南半球,且正向南移动 |

| D.其持续的时间大约4个多月 |

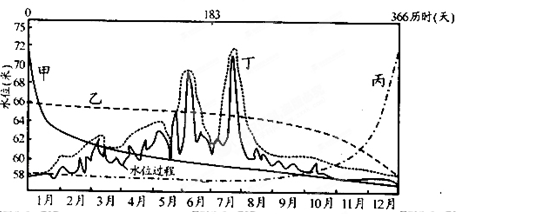

一年中等于和大于某一水位出现的天数之和称为历时。将一年内逐日平均水位按递减次序排列,以水位为纵坐标,历时为横坐标绘成的曲线,称为水位历时曲线。下图为某河流某水文观测站测得的水位过程线(水位随时间变化的 曲线)与水位历时

曲线)与水位历时 曲线图,据此回答23~25题。

曲线图,据此回答23~25题。

此河流的最主要的补给水源是

| A.雨水 | B.冰雪融水 | C.湖泊水 | D.积雪融水 |

图中曲线表示水位历时曲线的是

| A.甲 | B.乙 | C.丙 | D.丁 |

此河流水位高于58米时可通航,据图判断通航时间大约有

| A.210天 | B.240天 | C.300天 | D.366天 |

表中的四个地点有三个位于我国,读四地的部分气候资料,回答20~22题。四个地点中,不位于我国的是

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

关于四地气候的叙述,正确的是

| A.由于濒临海洋,所以①地气温年较差小,年降水量较大 |

| B.表中②地年降水量小的原因是由于远离海洋,湿润气流难以到达 |

| C.表中③地夏季多雨的原因主要是受西南季风的影响 |

| D.由于海拔高,故④地气温年较差较大 |

关于四地农业发展的叙述,正确的是

| A.①地农业发展的优势是雨热同期 |

| B.②地农业以水稻种植业为主 |

| C.③地发展农业的主要限制性因素是旱涝、盐碱和风沙 |

| D.④地应发展商品谷物农业 |