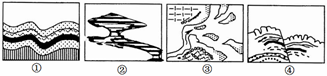

读地质构造或地貌景观图,回答下题。四幅图主要由于外力作用形成的是

| A.①④ | B.②③ | C.①③ | D.②④ |

对①②③④的描述正确的是

| A.①处的内力作用主要是张力作用 |

| B.②处地貌主要是流水的侵蚀作用形成的 |

| C.③处主要发育在河流的中上游 |

| D.④处常形成沟谷、河流 |

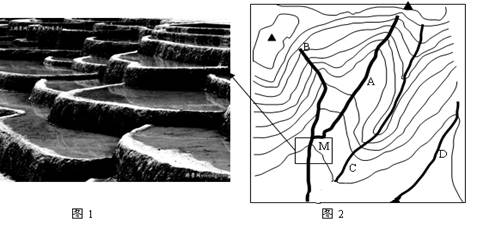

图2是我国某石灰岩分布广泛地区的等高线图,图2中A河流被称为“白水河”,人们发现这条河流的底部呈乳白色;而B河流被称为“黑水河”,人们发现这条河流的底部沉积了大量黑色的淤泥。图1是图2中M处天然形成的碳酸钙沉积作用形成的水池,并且还在不断地增多和长大,科学术语被称为“钙化池”,钙化池光滑平整,水平如镜,清澈见底。据此回答下列小题。

图中M处钙化池形成的碳酸钙来源于

| A.A河流 | B.B河流 | C.C山脊 | D.D河流 |

从钙化池的形成中可以判断下列说法正确的是

①池的外边缘流速较池内小;②池的外边缘较池内流速大;

③池内沉积作用快于池的边缘;④池的边缘沉积作用快于池内

| A.①③ | B.②④ | C.①④ | D.②③ |

科学家们将钙化池的边缘切开研究发现,其边缘呈层状结构,层状结构呈白色与黄色相间分布,厚薄不一。进一步分析研究发现白色的是碳酸钙,而黄色的则是泥土。据此推理下列说法正确的是

①该区域降水季节分配均匀;

②碳酸钙沉积层越厚,说明该时期降水越少;

③泥土颗粒的大小可以反映当地降水强度大小;

④上述现象在西欧发现的可能性较大

| A.①③ | B.②④ | C.①④ | D.②③ |

几乎像永恒的约定,每当季节变换,生活在阿尔泰山、天山、帕米尔高原的农民便开始“搬家”;从山前平原搬到深山里,再从高山带回到河谷低地或沙地。他们敏锐地踩着季节的节奏,与之周旋、适应,永远在路上。当南方地区的农民以某处固定的“家”为阡陌世界的核心时,新疆的农民却将“转场”当做了生活的本身,并因此形成了新疆才有的行吟诗人般的生活。阅读上述材料并完成小题。材料中所述的“搬家”或“转场”在地理学中被称为

| A.迁移农业 | B.混合农业 | C.乳畜业 | D.游牧业 |

材料中所述地区与季节对应关系较为科学的一组是

| A.山前平原—夏季 | B.高山-春季 | C.河谷低地-冬季 | D.沙漠-秋季 |

上述现象产生的原因属于

| A.垂直地带性分异 | B.非地带性分异 |

| C.从沿海向内陆的地域分异 | D.从赤道向两极的地域分异 |

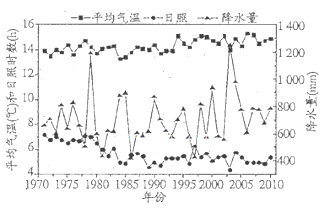

商丘位于河南东部,地处黄淮平原腹地,介于114°49′E-116°39′E、33°43′N-34°52′N之间。下图为商丘地区1971- 2010年气温、降水量和日照变化统计图。据此完成下列各题。

该地区1971-2010年气候

| A.趋向于暖湿化 | B.趋向于冷湿化 |

| C.趋向于暖干化 | D.趋向于冷干化 |

该地区受气候变化影响较大的农作物是

| A.玉米 | B.水稻 |

| C.甜菜 | D.甘蔗 |

安徽作为传统的中部大省,自20世纪以来,安徽的区域发展战略几易其稿,最终确定了“东向发展,融入长三角”的方向性目标。安徽一直期望通过皖电东送工程带动两淮(淮南、淮北)煤炭基地开发和皖北经济发展,以及通过能源输送来加强与长三角的合作。下图为泛长三角核心城市空间分布图。据此完成下列各题。

对于安徽,皖电东送工程在短期内会带来经济上的较高收益,但从长期来看主要的不利影响是

| A.加重交通运输负担 | B.水土流失加重 |

| C.加剧水资源短缺 | D.加剧能源消耗和环境污染 |

泛长三角的西部地区为了在区域合作中更好的发挥,应主要发展的工业是

| A.劳动力导向型和原料导向型工业 |

| B.技术导向型和市场导向型工业~ |

| C.动力导向型和劳动力导向型工业 |

| D.原料导向型和技术导向型工业 |

安徽“东向发展”指向确定的主要原因是

| A.与中部地区距离远,联系不便 |

| B.与中部地区发展阶段不同,不利于区域产业协作 |

| C.与长三角产业结构差异较大,利于区域产业协作 |

| D.与长三角地区产业发展阶段相似,利于学习借鉴经验 |

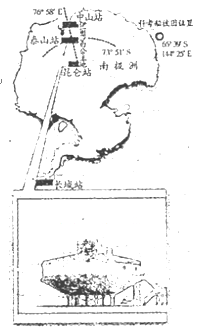

2013年11月7日中国第30次南极科考队去南极建立第四个科考站泰出站,后来因救援俄罗斯科考船途中遭遇暴风雪而被困南极地区。据此完成下列各题。

我国科考船脱离困境面临的主要障碍是

| A.西风强劲 | B.长夜漫漫 |

| C.高寒缺氧 | D.浮冰众多 |

泰山站架空设置的主要目的是

| A.利于防寒保暖 | B.通风防暴雪堆堵 |

| C.便于天文观测 | D.防紫外线辐射 |

中国四个南极科考站

| A.都有极昼极夜现象 |

| B.年平均气温最低的是泰山站 |

| C.地方时最早的是长城站 |

| D.正午太阳高度最小的是昆仑站 |