阅读材料并结合所学知识,回答下列问题。

材料一:唐代科举取士,以进士、明经两科为主,“大抵众科之目,进士尤为贵,其得人亦最为盛焉”。

唐代明经、进士两科的考试内容

| |

初试 |

二试 |

三试 |

| 明经 |

选《礼记》或《左传》之一及《孝经》《论语》《尔雅》,每经帖十条 |

口答诸经大义十条 |

答时务策三道 |

| 进士 |

选《礼记》或《左传》之一及《尔雅》,每经帖十条。 |

作诗、赋、文各一篇 |

作时务策五道 |

——摘编自陈茂同《中国历代选官制度》

材料二:在中世纪的英国,宫廷和政府之间没有明确界限,官员主要由国王遴选,并被视为国王的仆人。资产阶级革命爆发后,文官开始出现。光荣革命后,国王和权贵行使有封建特权色彩的官职恩赐权来任用官员。直至18世纪末,文官录用仍无常规可据,文官录用权主要由国王、宫廷权贵和各部长官直接行使,私人关系和个人感情成为获取官职的关键因素。

——摘编自阎照祥《英国政治制度史》

(1)结合材料一,在唐代明经、进士两科考试中,为何进士科更有利于选拔人才?(4分)

(2)结合材料一、二,指出唐代科举取士与中世纪英国官员选用的主要区别。(4分)

阅读下列材料,回答问题。(12分)

材料一1955年初,人民解放军相继解放一江山岛、大陈岛、渔山列岛、披山岛等岛屿,至此,浙江沿海岛屿全部解放。同年3月16日,美国总统艾森豪威尔称,如果新中国在台湾海峡扩大战争,美国将使用核武器。

——根据“人民解放军战史”整理

材料二1955年是世界历史上的另一个转折点。新解放的非洲和亚洲人民召开了万隆会议,要求加快和推广非殖民化。此后不久,美苏决定不再限制联合国接受新会员国,这项决定有利于殖民地人民的解放,·…两大战胜国在原则上仇视欧洲殖民帝国。苏联的意识形态提倡人民解放。美国支持非殖民化,因为它本身就是非殖民化的最早期结果。除了这个感情原因外,美国还想乘欧洲之危机扩展自己的势力范围。

——德尼兹·加亚尔、贝尔纳代特·德尚《欧洲史·欧洲帝国的结束》

材料三1955年5月5日起,联邦德国正式成为北约成员国,苏联和东欧成员国对此作出强烈反应,并终于成立了华沙条约组织。

——吴于度、齐世荣《世界史·现代史》

请回答:

(1)材料一反映出美国对华的基本政策是什么?(2分)

(2)材料二中的“转折点”指的是什么?据材料分析出现这一转折的原因。(6分)

(3)根据材料三,概括这一时期的国际形势。(2分)

(4)综合上述材料,为“—1955年的世界局势”拟定一个恰当的标题。(2分)

阅读下列材料,回答问题。( 11分)

材料一鸦片战争后的自强运动中,帝国的儒家传统捍卫者们采用了新儒家方法来区分“体”和“用”,以制定出一个实用性的西化保守政策:中学为体,西学为用。

——[美]魏斐德《中国的现代化》

材料二五四期间许多年轻思想积极分子认为拯救中国取决于彻底拒绝传统—“关闭孔家店”,并且全面拥护“民主先生”和“科学先生”为形式的新启蒙道路。

——[美]魏斐德《中国的现代化》

材料三1949年以后又发生了变化,一种新看法开始流行,认为一个共产主义国家一旦纳入苏联轨道就能够实现现代化。……中国的现代化将是一个按照既定模式建立起来的社会主义社会。

——[美]吉尔伯特.罗兹曼主编《中国的现代化》

材料四“中国特色的社会主义”模式力图把现代化转变为非文化性的功用,一种意识形态中立的技术,一种全球性的普世主义。

——[美]魏斐德《中国的现代化》

请回答:

(1)材料一反映了中国近代哪一政治派别的主张?与之相比,材料二中“年轻思想积极分子”所倡导的“新启蒙道路”有何进步之处?(3分)

(2)材料二、三所反映的中国现代化道路,在性质上有何不同?据材料指出两者存在的相同局限。(4分)

(3)结合材料三、四及所学知识概括指出,从“既定模式”向“中国特色的社会主义”模式转变的过程中,中国社会在经济体制、与世界联系两方面发生了怎样的变化。(4分)

阅读下列材料,回答问题。(16分)

材料一 世界各大洲和中国的人口占世界总人口的比率变化(%)

——依据[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》和泊金斯《中国农业的发展》编制

材料二1763年以前的那一时期中,欧洲诸强国仅在亚洲和非洲拥有少数立足点,它们主要的占有地是南北美洲C。1763年之后,它们从政治上控制了亚洲的大部分地区和几乎整个非洲。不过,在南北美洲和英国的自治领,它们所能做到的比这要多得多。趁着当地人口比较稀少,成百万的欧洲人移居这里,并填补了那些相对空旷的地区。……虽然向美洲种植园提供的奴隶约在1200万至2000万人之间,但非洲损失的人口据估计却是这人数的4倍。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三清朝政府奖励垦荒政策的持续贯彻,取得明显的成效,……农业生产本身的发展弥补了耕地面积的不足,这主要是乾、嘉、道三朝水稻的双季种植化,以及高产作物番薯、玉米的推广,为新增人口提供了新的粮食来源。

——樊树志《国史概要》

请回答:

(1)据材料一,分别指出欧、非、美三大洲人口占世界人口比率变化的基本趋势。结合材料二和有关史实,揭示三大洲之间人口变化的相互联系。(9分)

(2)材料一中1650一1850年中国人口的变化有何显著特点?结合材料三分析其成因。(5分)

(3)综合以上材料,概括指出这一时期影响各大洲和中国人口变化的共同因素。(2分)

阅读下列材料,回答问题。(13分)

材料一“民为邦本,本固邦宁。”

——《尚书》

“大道之行也,天下为公。”

——《礼记》

材料二“我们的国体之所以被称作民主,是因为权力不是被少数人、而是被所有公民掌握。’,

——伯里克利演讲词

材料三“八十七年前,我们的先辈们在这个大陆上缔造了一个新的国家,它孕育于自由之中,奉行2火人生而平等的原则……我们要使这个国家在上帝的护佑下得到自由的新生;我们要使这个民有、民治、民享的政府永世犷长存。”

——1863年林肯葛底斯堡演讲词

材料四“中国进化比较欧美还要在先,民权的议论在几千年以前就老早有了,不过当时只是见之于言论,没有形于事实。现在欧美既是成立民国,实现民权,有了一百五十年,中国古人也有这种思想,所以我们要希望国家长治久安,人民安乐,顺乎世界的潮流,非用民权不可。”

——孙中山演讲词

请回答:

(1)根据材料一、二,分别概括古代中国和古希腊基本的政治思想。结合所学知识,指出两者在根本目的上的区别。(4分)

(2)材料三中林肯所说“新的国家”后来在政治制度上有哪些创新之处?指出古希腊与美国在民主形式上的主要不同。(5分)

(3)材料四反映了孙中山的哪一思想?分析它与材料一、三之间的内在联系。(3分)

不同时期不同地区的商业团体。根据材料回答问题

材料一荷兰东印度公司大事年表

1602年,荷兰14家公司合并为一家联合公司——东印度公司。议会授权公司在东起好望角,西至美洲南端麦哲伦海峡之间具有贸易垄断权。

1611年,一些股东在阿姆斯特丹交易东印度公司的股票,形成了世界第一个股票市场。

1621年,因班达岛居民将豆蔻(一种香料)卖给了非荷兰籍商人,东印度公司将岛上居民杀戮殆尽。

1624年,入侵台湾,并开始垄断马尼拉与中国间的贸易。公司转运贸易包括荷兰的金属、巴达维亚的香料、中国的丝织品。

1669年,成为世界上最富有的私人公司,拥有超过150艘商船、40艘战舰。公司为股东带来了高达40%的投资收益率。

1670年,公司开始将亚洲的棉布卖到美洲,换取当地的贵金属。

1690年,公司在亚洲的财务开始转盈为亏,这一情况从此再也没有改变过。

1799年,公司解散。

材料二由于长期的农耕习惯和封建统治,中国人普遍重土轻迁,一村一乡一县的人,相互间世代为邻,姻亲互联。一地域的人生活习惯类似,使用同一方言,就形成了一种无形的文化圈子……明清商人(外出经商时)就借助血缘和地缘关系结成团伙……采取统一行动,排挤(当地不同籍贯的)同行,牟取垄断地位。

——《会馆与客家商帮》

材料三在华外商商会于19世纪中叶产生,但国人对这种组织模式的认识,却是在1895年后才逐渐形成的。1897年张謇作《商会议》,提出设商会“仿德国、日本章程,由各省总会会同督、抚……补商力初办之不足”。康有为在1898年《条陈商务折》指出:“英之得美洲、澳洲,荷兰之得南洋,皆以商会之故”,成立商会“富国可望成效”。1904年清廷颁布了《禀定商会简明章程》作为各地成立商会的法律依据,规定商会“保商利,有联络无倾轧……成为重商之脉络”。上海商务总会首先成立,规定“凡在上海经商者”,包括总部在外地但“有分支驻沪者,得入本会”。1907年在上海举行了第一次全国商会商法讨论会,全国85个商会派代表参加。商定“成一中国商法,庶足以资保护”。后来完成了《公司法》和《商法总则》的草案,为清朝采纳。

——摘编自《中国商会制度的创立》《商会与中国早期现代化》

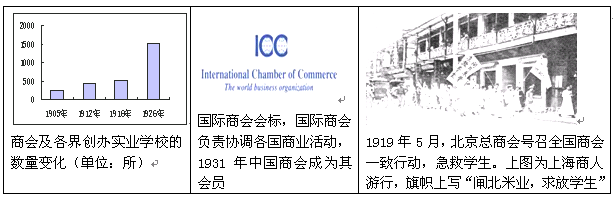

材料四:

请回答:

(1)依据材料归纳荷兰东印度公司对近代历史所产生的影响,并结合所学分析导致公司衰亡的外部原因。

(2)结合所学分析商帮形成的原因。

(3)结合所学说明中国商会成立的背景,并依据材料归纳商会在近代历史中起到的作用。

(4)依据相关材料,从组成和目的两个方面比较明清商帮与近代中国商会的不同。