《吕氏春秋·上农》载:“是故丈夫不织而衣,妇人不耕而食,男女贸功以长生,此圣人之制也。故敬时爱日,非老不休,非疾不息,非死不舍。”材料反映的经济形态主要取决于

| A.个体分工 | B.社会制度 | C.生产能力 | D.劳动力短缺 |

下图为某一历史时期“大英帝国(黑色部分)疆界”。该图制作者所持的疆界观

| A.最终形成于17世纪的下半期 |

| B.伴随着英国的殖民扩张而形成 |

| C.是英国迈向近代化的必然产物 |

| D.反映了东西方的联系开始加强 |

“上帝的道不是用什么行为,而是单用信才能领受爱慕的。因此,既然灵魂为它的生命与义所需要的只是信,那么灵魂称义显然单是因信,而不是任何行为。”这段话旨在

| A.否定信徒日常行为的社会价值 | B.肯定信仰具有至高无上的权威 |

| C.抨击教皇和教会存在的必要性 | D.强调“道”所体现的重要作用 |

我国汉武帝在位期间,著名儒家学者董仲舒提出的“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”主张,以“君王受命于天”作为共同的理论前提。当时,这一思想旨在

| A.提供加强君主专制的理论依据 | B.体现天人合一理念的深入人心 |

| C.反映社会盛行的民本思想主流 | D.赢得广大人民对统治者的拥护 |

我国战国时成书的《吕氏春秋》载:“上田弃亩(垄),下田弃圳(沟);五耕五耨,必审以尽;其深殖之度,阴土必得,大草不生,又无螟蜮(虫类)。”该材料表明这一时期

| A.铁犁牛耕成为主要耕作方式 | B.水利灌溉推动农业迅速发展 |

| C.农业生产已经懂得精耕细作 | D.土地私有制提高其利用效率 |

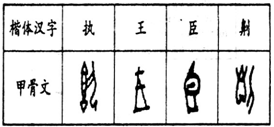

从甲骨的刻符、青铜器的铭文,到笔画详备的楷书,缀连成一幅生动的文字史画卷。观察下侧图片,可以得出的准确认识是

| A.甲骨文是不可识读的刻画符号 |

| B.甲骨文有现今文字的某些特征 |

| C.楷体字形态直接演化于甲骨文 |

| D.楷体字飞舞飘逸便于抒情达意 |