2009年9月28日温福铁路开行动车组列车,7点47分福州火车站开出福建省的第一列动车组列车D3102次。以下是列车D3102次的站次信息:

| 车次 |

站次 |

站名 |

到达时间 |

开车时间 |

里程/km |

| D3102 |

01 |

福州南 |

07:47 |

07:47 |

0 |

| D3102 |

02 |

宁德 |

08:16 |

08:17 |

88 |

| D3102 |

03 |

霞浦 |

08:36 |

08:37 |

147 |

| D3102 |

04 |

苍南 |

09:03 |

09:04 |

237 |

| D3102 |

05 |

瑞安 |

09:16 |

09:17 |

271 |

| D3102 |

06 |

温州南 |

09:27 |

09:28 |

294 |

| D3102 |

07 |

台州 |

10:03 |

10:04 |

417 |

| D3102 |

08 |

宁海 |

10:24 |

10:25 |

497 |

| D3102 |

09 |

宁波 |

10:53 |

10:55 |

569 |

| D3102 |

10 |

绍兴 |

11:54 |

11:55 |

677 |

| D3102 |

11 |

杭州南 |

12:21 |

12:23 |

713 |

| D3102 |

12 |

嘉兴 |

13:14 |

13:15 |

821 |

| D3102 |

13 |

上海南 |

13:58 |

13:58 |

901 |

假设列车从台州站出发,先做匀加速运动,当列车达到最大速度v=288km/h后,改做匀速运动,经过一段时间后,再做匀减速运动,最后恰好停在宁海站处。已知加速过程所用的时间与减速过程所用的时间相等,求列车做匀加速运动时加速度的大小。

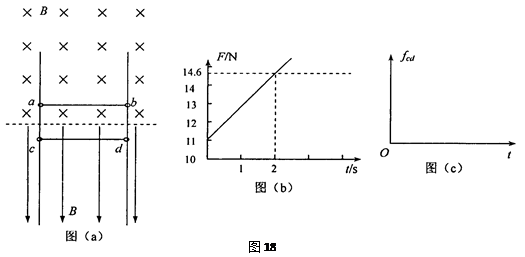

相距L=1.5m的足够长金属导轨竖直放置,质量为m1=1.0kg的金属棒ab和质量为m2=0.27kg的金属棒cd均通过棒两端的套环水平地套在金属导轨上,如图(a)所示,虚线上方磁场方向垂直纸面向里,虚线下方磁场方向竖直向下,两处磁场磁感应强度大小相同。ab棒光滑,cd棒与导轨间动摩擦因数为μ=0.75,两棒总电阻为R=1.8Ω,导轨电阻不计。ab棒在方向竖直向上,大小按图(b)所示规律变化的外力F作用下,从静止开始,沿导轨匀加速运动,同时cd棒也由静止释放。取重力加速度g=10m/s2。

(1)求出磁感应强度B的大小和ab棒加速度大小;

(2)已知在2 s内外力F做功40 J,求这一过程中两金属棒产生的总焦耳热;

(3)判断cd棒将做怎样的运动,求出cd棒达到最大速度所需的时间t0,并在图(c)中定性画出cd棒所受摩擦力fcd随时间变化的图象。

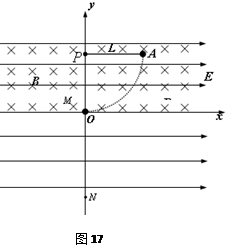

如图17所示,竖直平面xOy内存在水平向右的匀强电场,场强大小E=10N/C,在y≥0的区域内还存在垂直于坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小B=0.5T,一带电量q=+0.2C、质量m=0.4kg的小球由长L=0.4m的细线悬挂于P点。小球可视为质点,现将小球拉至水平位置A无初速释放,小球运动到悬点P正下方的坐标原点O时,悬线突然断裂。取重力加速度g=10m/s 。求:

。求:

(1)小球运动到O点时的速度大小;

(2)悬线断裂前瞬间拉力的大小;

(3)悬线断裂后0.2s小球的位置坐标。

如图16所示,在分别为 和

和 的两个相邻的条形区域中分别有匀强磁场和匀强电场,磁场方向垂直于纸面向里,电场方向与电、磁场分界线平行向右。一带正电的粒子以速率v从磁场区域的上边界的P点向下成θ=60º射入磁场,然后以垂直于电、磁场分界线的方向进入电场,最后从电场边界上的Q点射出。已知PQ垂直于电场方向,不计重力。求电场强度和磁感应强度大小之比,以及粒子在磁场与电场中运动的时间之比。

的两个相邻的条形区域中分别有匀强磁场和匀强电场,磁场方向垂直于纸面向里,电场方向与电、磁场分界线平行向右。一带正电的粒子以速率v从磁场区域的上边界的P点向下成θ=60º射入磁场,然后以垂直于电、磁场分界线的方向进入电场,最后从电场边界上的Q点射出。已知PQ垂直于电场方向,不计重力。求电场强度和磁感应强度大小之比,以及粒子在磁场与电场中运动的时间之比。

如图14所示,一块磁铁放在铁板ABC上的A处,其中AB长为lm,BC长为0.8m,BC与水平面间的夹角为37°,磁铁与铁板间的引力为磁铁重的0.2倍,磁铁与铁板间的动摩擦因数μ=0.25,现在给磁铁一个水平向左的初速度v0=4m/s。不计磁铁经过B处的机械能损失,取g=10m/s2,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8。则:

(1)求磁铁第一次到达B处的速度大小;

(2)求磁铁在BC上向上运动的加速度大小;

(3)请分析判断磁铁最终能否第二次到达B点。

北京奥运会的开闭幕式给我们留下了深刻的印象。在闭幕式演出中出现了一种新型弹跳鞋叫弹跳跷,主要是由后面的弹簧(弓)和铝件组成。绑在脚上,能够一步行走二到三米的距离,弹跳高度达到一至两米,是青年中新兴的一种体育运动。一名质量m=60kg的学生穿着这种鞋从距地面H=1.8m高处由静止落下,与水平地面撞 击后反弹上升的最大高度h=1.25m,从落下到弹跳至h高处经历的时间t=2.1s。忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2,求:

击后反弹上升的最大高度h=1.25m,从落下到弹跳至h高处经历的时间t=2.1s。忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2,求:

(1)学生与地面撞击过程中损失的机械能;

(2)学生与地面接触的时间

(3)学生对地面的平均撞击力。