阅读下面一段文言文,完成下列各题(9分,每小题3分)

玠①大更敝政,遴选守宰,筑招贤之馆于府之左,供张一如帅所居,下令曰:“集众思广忠益,诸葛孔明所以用蜀也。欲有谋以告我者,近则径诣公府,远则自言于郡,所在以礼遣之。高爵重赏,朝廷不吝以报功,豪杰之士趋期立事,今其时矣。”士之至者,玠不厌礼接,咸得其欢心,言有可用,随其才而任之,苟不可用,亦厚遗谢之。

播州冉氏兄弟琎、璞,有文武才,隐居蛮中,前后阃帅辟召,坚不肯起。闻玠贤,相谓曰:“是可与语矣。”遂诣府上,玠素闻冉氏兄弟,刺入即出见之,与分庭抗礼,宾馆之奉。冉安之若素,居数月,无所言。玠将谢之,乃为设宴,玠亲主之。酒酣,坐客方纷纷竞言所长,琎兄弟饮食而已。玠以微言挑之,卒默然。玠曰:“是观我待士之礼何如耳。”明日,更别馆以处之,且日使人窥其所为。兄弟终日不言,惟对踞,以垩画地,为山川城池之形,起则漫②去。如是又旬日,请见玠,屏人曰:“某兄弟辱明公礼遇,思有少裨益,非敢同众人也。为今日西蜀之计,其在徙合州城乎?”玠不觉跃起,执其手曰:“此玠志也,但未得其所耳。”曰:“蜀口形胜之地莫若钓鱼山,请徙诸此,若任得其人,积粟以守之,贤于十万师远矣,巴蜀不足守也。” 玠大喜曰:“玠固信先生非浅士,先生之谋,玠不敢掠以归己。”遂不谋于众,密以某谋闻于朝,请不次官之.昭以琎为承事郎,璞为承务郎。徙城之事,悉以任之……

卒筑青居、大获、钓鱼、云顶凡十余城,皆因山为垒,棋布星分,为诸郡治所,屯兵聚粮为必守计。又移金③戎于大获,以护蜀口;移沔戎于青居,兴戎先驻合州旧城,移守钓鱼共备内水④。移利戎于云顶,以备外水。于是如臂使指,气势联络。又属嘉定(知府)开屯田于成都,蜀以富实。

[注]①余玠,南宋淳宗时曾任四川安抚制置使。②漫,抹掉。③金,金州;后文“沔”、 “兴”、“利”即沔州、兴州、利州。④内水,蜀人以涪江为内水,以岷江为外水。对下列句子中加点词语解释意义,不正确的一项是( )

供张一如帅所居。 供张:指陈设之物

B.所在以礼遣之。 遣:送

C.请不次官之。 不次:不差的

D.又移金戎于大获。 戎:军队、军事力量下面全都是表现余玠礼待、提拔人才的一项是( )

①玠大更敝政,遴选守宰。

②士之至者,玠不厌礼接,咸得其欢心,言有可用,随其才而任之,苟不可用,亦厚遗谢之。

③玠将谢之,乃为设宴,玠亲主之。

④是观我待士之礼何如耳。

⑤遂不谋于众,密以某谋闻于朝,请不次官之。

⑥昭以琎为承事郎,璞为承务郎。

| A.①④⑤ | B.②③⑤ | C.②④⑥ | D.①③⑥ |

下列对原文的叙述和分析,不正确的一项是( )

| A.在朝廷的支持下,余玠镇守蜀中广开言路、重用人才,除弊政,收到了显著成效。 |

| B.在余玠贤德感召下,冉氏兄弟毅然出山,慎思之后,提出在西蜀合理布防的策略。 |

| C.“是观我待士之礼何如耳。”这是余玠的内心独白,他的耐心是出于对人才的尊重。 |

| D.冉氏兄弟认为巴蜀之地不值得戍防,余玠甚以为然,于是将军队移至钓鱼山一带。 |

阅读下面的文言文

义田记

钱公辅

范文正公,苏人也。平生好施与,择其亲而贫、疏而贤者,咸施之。方贵显时,置负郭常稔之田千亩,号曰义田,以养济群族之人。日有食,岁有衣,嫁娶凶葬皆有赡。择族之长而贤者主其计,而时共其出纳焉。日食,人一升;岁衣,人一缣。嫁女者五十千,再嫁者三十千;娶妇者三十千,再娶者十五千;葬者如再嫁之数,葬幼者十千。族之聚者九十口,岁入给稻八百斛,以其所入,给其所聚,沛然有余而无穷。屏而家居俟代者与焉,仕而居官者罢莫给。此其大较也。

初,公之未贵显也,尝有志于是矣,而力未逮者二十年。既而为西帅,及参大政,于是始有禄赐之入,而终其志。公既殁,后世子孙修其业,承其志,如公之存也。公虽位充禄厚,而贫终其身。殁之日身无以为敛子无以为丧惟以施贫活族之义遗其子而已。

昔晏平仲敝车 羸马,桓子曰:“是隐君之赐也。”晏子曰:“自臣之贵,父之族,无不乘车者;母之族,无不足于衣食者;妻之族,无冻馁者;齐国之士,待臣而举火者三百余人。如此,而为隐君之赐乎,彰君之赐乎?”于是齐侯以晏子之觞而觞桓子。予尝爱晏子好仁,齐侯知贤,而桓子服义也;又爱晏子之仁有等级,而言有次第也。先父族,次母族,次妻族,而后及其疏远之贤。孟子曰:“亲亲而仁民,仁民而爱物。”晏子为近之。今观文正公之义田,贤于平仲,其规模远举,又疑过之。

羸马,桓子曰:“是隐君之赐也。”晏子曰:“自臣之贵,父之族,无不乘车者;母之族,无不足于衣食者;妻之族,无冻馁者;齐国之士,待臣而举火者三百余人。如此,而为隐君之赐乎,彰君之赐乎?”于是齐侯以晏子之觞而觞桓子。予尝爱晏子好仁,齐侯知贤,而桓子服义也;又爱晏子之仁有等级,而言有次第也。先父族,次母族,次妻族,而后及其疏远之贤。孟子曰:“亲亲而仁民,仁民而爱物。”晏子为近之。今观文正公之义田,贤于平仲,其规模远举,又疑过之。

呜呼!世之都三公位,享万钟禄,其邸第之雄、车舆之饰、声色之多,妻孥之富,止乎一己而已,而族之人不得其门者,岂少也哉?况于施贤乎!其下为卿,为大夫,为士,廪稍之充、奉养之厚,止乎一己而已。而族之人,操壶瓢为沟中瘠者,又岂少哉?况于他人乎!是皆公之罪人也。

公之忠义满朝廷,事业满边隅,功名满天下,后世必有史官书之者,予可无录也。独高其义,因以遗其世云。

选自《古文观止》,中华书局1959年版对下列句子中加点的词语的解释,不正确的一项是(

)

)

| A.择族之长而贤者主其计计:账册 |

B.以晏子之觞而觞桓子觞:酒杯 |

| C.而力未逮者二十年逮:达到 |

| D.世之都三公位都:处在 |

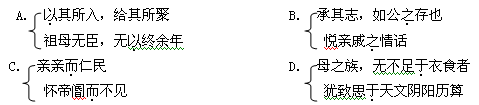

下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是()

下列用“/”给文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()

殁之日身无以为敛子无以为丧惟以施贫活族之义遗其子而已

| A.殁之日身无/以为敛子/无以为丧惟/以施贫活族之义遗/其子而已 |

| B.殁之日/身无以为敛子/无以为丧/惟以施贫活/族之义遗其子而已 |

| C.殁之日/身无以为敛/子无以为丧/惟以施贫活族之义/遗其子而已 |

| D.殁之/日身无以为/敛子无以为/丧惟以施贫活族之/义遗其子而已 |

把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)置负郭常稔之田千亩,号曰义田。

(2)昔晏平仲敝车羸马,桓子曰:“是隐君之赐也。”

(3)廪稍之充、奉养之厚,止乎一己而已。

阅读下面文言文段

嗟乎!时运不齐,命途多舛。冯唐易老,李广难封。屈贾谊于长沙,非无圣主;窜梁鸿于海曲,岂乏明时?所赖君子见机,达人知命。老当益壮,宁移白首之心?穷且益坚,不坠青云之志。酌贪泉而觉爽,处涸辙以犹欢。北海虽赊,扶摇可接;东隅已逝,桑榆非晚。孟尝高洁,空余报国之情;阮籍猖狂,岂效穷途之哭?对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项()

| A.遥襟甫畅甫:刚,顿时 |

| B.纤歌凝而白云遏遏:阻止 |

| C.时运不齐,命途多舛舛:顺利 |

| D.北海虽赊,扶摇可接赊:远 |

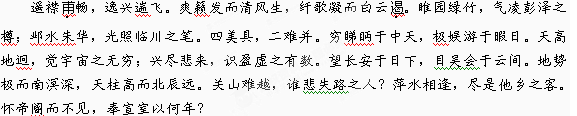

10、下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是( )

A地势极而南溟深 B处涸辙以犹欢

A地势极而南溟深 B处涸辙以犹欢

觉今是而昨非臣以险衅,夙遭悯凶

C觉宇宙之无穷 D目吴会于云间

C觉宇宙之无穷 D目吴会于云间

背负青天,而莫之夭阏者州司临门,急于星火与例句加点的字活用情况相同的是()

例句:目吴会于云间

A水击三千里 B策扶老以流憩

C臣具以表闻,辞不就职 D襟三江而带五湖在“奉宣室以何年”一句中,作者用了谁的典故,是为了说明什么?

把下列句子翻译成现代汉语。(6分)

⑴老当益壮,宁移白 首之心?穷且益坚,不坠青云之志。

首之心?穷且益坚,不坠青云之志。

译文。

⑵臣欲奉诏奔驰,则刘病日笃;欲苟顺私情,则告诉不许。

译文

。

。

文言文阅读(23分。其中。选择题9分,每小题3分;简答题4分;翻译题10分)

养竹记

白居易

竹似贤,何哉?竹本固,固以树德,君子见其本,则思善建不拔者。竹性直,直以立身,君子见其性,则思中立不倚者。竹心空.空以体道,君子见其心,则思应用虚受者。竹节贞,贞以立志,君子见其节,则思砥砺名行,夷险一致者。夫如是,故君子多树为庭实焉。

竹子像贤,为什么昵?竹根深固,根本深固用来培养德操,君子看到它的根本,就会想到善于建树德操坚贞不拔的人。竹性正直。身性正直用来安身立命,君子看到它的本性,就会想到中正不偏倚的人。竹心虚空,内心虚空用来实践天地正道.君子看到它的内心,就会想到适应需要虚心接受意见的人。竹节坚贞,竿节坚贞用来树立志向,君子看到它的竿节,就会想到磨砺名节品行、通达困顿都如一的人。像这样,所以君子大多种植它来充实庭院。

贞元十九年春,居易以拔萃选及第,授校书郎。始于长安求假居处,得常乐里故关相国①私第之东亭而处之。明日,履及于亭之东南隅,见丛竹于斯。枝叶殄瘁,无声无色。询于关氏之老,则日:“此相国之手植者。自相国捐馆,他人假居,由是筐篚者斩焉,彗帚者刈焉,刑余之材,长无寻焉,数无百焉。又有凡草木杂生其中,菶茸。荟郁,有无竹之心焉。”居易惜其尝经长者之手,而见贱俗人之目,剪弃若是,本性犹存。乃芟蘙荟,除粪壤,疏其间,封其下,不终日而毕。于是日出有清阴,风来有清声。依依然,欣欣然,若有情于感遇也。

唐贞元十九年春天,我凭借吏部拔萃科考取进士,任命为秘书省校书郎。开始在长安访求借住的地方,寻得常乐里从前关相国私宅的东亭住了下来。第二天,行走到亭的东南角,在这里看到一丛竹子,枝叶凋敝,没有生气。向关家还活着的老人询问,就说:“这些竹子是关相国亲手栽种的。自从相国死后,别人借住在此,从那时起,做筐篓的来砍,做扫帚的来砍,砍剩的竹子,高的不到八尺,数量不到百竿。还有平常的草木混杂在竹丛中,长得茂密,有的不再是竹子的原本样子了。”我痛惜这些竹子曾经由长者的手种植,却被俗人看得低贱,砍削弃置到这等模样,但它的本性还在。于是铲除那些茂密的草木,搬运那些粪土。松好竹间的泥土,堆起竹下的培土,不到一天就干完了。从此以后,这些竹子日出有了清阴,风来有了清声,竹子似乎有所依,也有所喜,好像有情.对它的际遇有所感激。

嗟乎!竹植物也于人何有哉以其有似于贤而人爱惜之封植之况其真贤者乎?然则竹之于草木,犹贤之于众庶。呜呼!竹不能自异,惟人异之。贤不能自异,惟用贤者异之。故作《养竹记》,书于亭之壁,以贻其后之居斯者,亦欲以闻于今之用贤者云。

唉!竹子只是植物,对于人会怎么样呢?凭着它与贤者有相像的地方,如果人们怜惜它,栽培它,(它都会如此,)更何况(对待)那些真正的贤者呢?这样那么,竹子比草木,就像贤者比众人了。唉!竹子不能自己区别(于其它草木),只有人才能加以区别;贤者不能自己区别(于众人),只有选用贤能的人才能加以区别。因此我写下《养竹记》,书写在亭壁上,来留给日后居住在这里的人,也想让当今选用人才的人听到罢了。

(选自《四部丛刊·白氏长庆集》)

【注】①关相国:指关播,唐德宗时任宰相。②摹(běng)茸:草木茂密貌。对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是()

| A.竹心空,空以体道体:实践 |

| B.始于长安求假居处假:借 |

| C.刑余之材,长无寻焉寻:寻找 |

| D.书子亭之壁,以贻其后之居斯者贻:留 |

下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是()

| A.君子见其本,则思善建不拔者 河内凶,则移其民于河东 |

| B.由是筐篚者斩焉 至丹以荆卿为计,始速祸焉 |

| C.居易惜其尝经长者之手 故列叙时人,录其所述 |

| D.然则竹之于草木,犹贤之于众庶 |

赵岂敢留壁而得罪于大王乎下列用“/”给文中画波浪线部分的断句,正确的一项是

竹植物也于人何有哉以其有似于贤而人爱惜之封植之况其真贤者乎

| A.竹/植物也/于人何有哉/以其有/似于贤/而人爱惜之封植之/况其真贤者乎 |

| B.竹植物也/于人何/有哉以其有/似于贤而人爱/惜之/封植之/况其真贤者乎 |

| C.竹植物也/于人何/有哉以其有似/于贤而人爱惜之/封植之/况其真/贤者乎 |

| D.竹/植物也/于人何有哉/以其有似于贤/而人爱惜之/封植之/况其真贤者乎 |

文章写竹如君子,表现在哪些方面,这样写目的是什么?(4分)

(1)表现在:

(2)目的是:把文言文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)君子见其节,则思砥砺名行,夷险一致者。(3分)

译文:

(2)明日,履及于亭之东南隅,见丛竹于斯。(4分)

译文:

(3)见贱俗人之口,剪弃若是,本性犹存。(3分)

译文:

文言文阅读

良乃入,具告沛公。沛公大惊,曰:“为之奈何?”张良曰:“谁为大王为此计者?”曰:“鲰生说我曰:‘距关,毋内诸侯,秦地可尽王也。’故听之。”良曰:“料大王士卒足以当项王乎?”沛公默然,曰:“固不如也。且为之奈何?”张良曰:“请往谓项伯,言沛公不敢背项王也。”沛公曰:“君安与项伯有故?”张良曰:“秦时与臣游,项伯杀人,臣活之;今事有急,故幸来告 良。”沛公曰:“孰与君少长?”良曰:“长于臣。”沛公曰:“君为我呼入,吾得兄事之。”张良出,要项伯。项伯即入见沛公。沛公奉卮酒为寿,约为婚姻,曰:“吾入关,秋豪不敢有所近,籍吏民,封府库,而待将军。所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。日夜望将军至,岂敢反乎!愿伯具言臣之不敢倍德也。”项伯许诺,谓沛公曰:“旦日不可不蚤自来谢项王。”沛公曰:“诺。”于是项伯复夜去,至军中,具以沛公言报项王,因言曰:“沛公不先破关中,公岂敢入乎?今人有大功而击之,不义也。不如因善遇之。”项王许诺。

良。”沛公曰:“孰与君少长?”良曰:“长于臣。”沛公曰:“君为我呼入,吾得兄事之。”张良出,要项伯。项伯即入见沛公。沛公奉卮酒为寿,约为婚姻,曰:“吾入关,秋豪不敢有所近,籍吏民,封府库,而待将军。所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。日夜望将军至,岂敢反乎!愿伯具言臣之不敢倍德也。”项伯许诺,谓沛公曰:“旦日不可不蚤自来谢项王。”沛公曰:“诺。”于是项伯复夜去,至军中,具以沛公言报项王,因言曰:“沛公不先破关中,公岂敢入乎?今人有大功而击之,不义也。不如因善遇之。”项王许诺。

沛公旦日从百余骑来见项王, 至鸿门,谢曰:“臣与将军戮力而攻秦,将军战河北,臣战河南,然不自意能先入关破秦,得复见将军于此。今者有小人之言,令将军与臣有郤。”项王曰:“此沛公左司马曹无伤言之;不然,籍何以至此?”项王即日因留沛公与饮。项王、项伯东向坐,亚父南向坐。亚父者,范增也。沛公北向坐,张良西向侍。范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三,项王默然不应。范增起,出,召项庄,谓曰:“君王为人不忍。若入前为寿,寿毕,请以剑舞,因击沛公于坐,杀之。不者,若属皆且为所虏。”庄则入为寿。寿毕,曰:“君王与沛公饮,军中无以为乐,请以剑舞。”项王曰:“诺。”项庄拔剑起舞,项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公,庄不得击。

至鸿门,谢曰:“臣与将军戮力而攻秦,将军战河北,臣战河南,然不自意能先入关破秦,得复见将军于此。今者有小人之言,令将军与臣有郤。”项王曰:“此沛公左司马曹无伤言之;不然,籍何以至此?”项王即日因留沛公与饮。项王、项伯东向坐,亚父南向坐。亚父者,范增也。沛公北向坐,张良西向侍。范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三,项王默然不应。范增起,出,召项庄,谓曰:“君王为人不忍。若入前为寿,寿毕,请以剑舞,因击沛公于坐,杀之。不者,若属皆且为所虏。”庄则入为寿。寿毕,曰:“君王与沛公饮,军中无以为乐,请以剑舞。”项王曰:“诺。”项庄拔剑起舞,项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公,庄不得击。下列实词解释有误的一句是 ( )

| A.距关,毋内诸侯距:通“拒”,把守 |

| B.籍吏民,封府库,而待将军籍:登记 |

C.旦日不可不蚤自来谢项王 谢:感谢 谢:感谢 |

| D.范增数目项王目:使眼色 |

下列加点词的用法和意义相同的一组是()

| A.项伯乃夜驰之沛公军愿伯具言臣之不敢倍德也 |

| B.谁为大王为此计者若属皆且为所虏 |

| C.不然,籍何以至此常以身翼蔽沛公 |

| D.不如因善遇之因击沛公于坐 |

下列加点词语古今意义相同的一项是(3分)()

| A.沛公奉卮酒为寿,约为婚姻 |

| B.备他盗之出入与非常也 |

| C.于是项伯复夜去 |

| D.今人有大功而击之 |

下列叙述不符合原文段意思的一项是()

A 、刘邦亲自带着一百多人马来到鸿门向项王赔罪,使矛盾得到缓解。

、刘邦亲自带着一百多人马来到鸿门向项王赔罪,使矛盾得到缓解。

B、范增屡次暗示项羽杀掉刘邦,项羽坚决反对。

C、项伯掩护刘邦,使项庄不能击杀刘邦。

D、项羽已答应项伯要好好款待刘邦,因此不理睬范增多次暗示。翻译下列语句:

⑴、所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也 (3分)

⑵、不者,若属皆且为所虏

⑶、沛公曰:“君为我呼入,吾得兄事之。”

阅读下面的文言文

梅圣俞诗集序

欧阳修

予闻世谓诗人少达而多穷,夫岂然哉?盖世所传诗者,多出于古穷人之辞也。凡士之蕴其所有而不得施于世者,多喜自放于山巅水涯之外,见虫鱼草木、风云鸟兽之状类,往往探其奇怪。内有忧思感奋之郁积,其兴于怨刺,以道羁臣寡妇之所叹,而写人情之难言,盖愈穷则愈工。然则非诗之能穷人,殆穷者而后工也。

我听到世人常说:诗人仕途畅达的少,困厄的多。难道真是这样吗?大概是由于世上所流传的诗歌,多出于古代困厄之士的笔下吧。大凡胸藏才智而又不能充分施展于世的士人,大都喜爱到山头水边去放浪形骸,看见虫鱼草木风云鸟兽等事物,往往探究它们的奇特怪异之处,内心有着忧愁感慨愤激的郁积,这些情感化为诗兴,即寄托在怨恨讽刺之中,道出了逐臣寡妇的慨叹,而写出了人所难于言传的感受来。大概越困厄就越能写得工巧。如此说来,并非写诗使人困厄,应该是困厄后才能写出好诗来 。

。

予友梅圣俞①,少以荫补②为吏,累举进士,辄抑于有司。困于州县凡十余年。年今五十,犹从辟书,为人之佐。郁其所蓄,不得奋见于事业。其家宛陵,幼习于诗,自为童子,出语已惊其长老。既长,学乎六经仁义之说,其为文章,简古纯粹,不求苟说于世,世之人徒知其诗而已。然时无贤愚,语诗者必求之圣俞。圣俞亦自以其不得志者,乐于诗而发之。故其平生所作,于诗尤多。世既知之矣,而未有荐于上者。昔王文康公③尝见而叹曰:“二百年无此作矣!”虽知之深,亦不果荐也。若使其幸得用于朝廷,作为雅、颂,以歌咏 大宋之功德,荐之清庙,而追商、周、鲁颂之作者,岂不伟欤!奈何使其老不得志而为穷者之诗乃徒发于虫鱼物类羁愁感叹之言世徒喜其工不知其穷之久而将老也可不惜哉!

大宋之功德,荐之清庙,而追商、周、鲁颂之作者,岂不伟欤!奈何使其老不得志而为穷者之诗乃徒发于虫鱼物类羁愁感叹之言世徒喜其工不知其穷之久而将老也可不惜哉!

我的朋友梅圣俞,年轻时由于荫袭补为下级官吏,屡次被推荐去考进士,总是遭到主考部门的压制,在地方上困厄了十多年。年已五十了,还要靠别人下聘书,去当人家的办事员。郁积着自己的才能智慧,不能在事业上充分地表现出来。他家乡在宛陵,幼年时就学习诗歌,从他还是个孩童时起,写出诗句来就已使得父老长辈惊异了。等到长大,学习了六经仁义的学问,他写出的文章简古纯正,不希求苟且取悦于世人,因此世人只知道他会写诗罢了。然而当时人不论贤愚,谈论诗歌必然会向圣俞请教。圣俞也把自己不得志的地方,喜欢通过诗歌来发泄,因此他平时所写的东西,其中诗歌就特别多。社会上已经知道他了,却没有人向朝廷推荐他。从前王文康公曾看到他的诗作,慨叹地说:“二百年没有这样的作品了!”虽然对他了解很深,可还是没有加以推荐。假使他有幸得到朝廷的任用,写出如《诗经》中雅、颂那样的作品,来歌颂大宋的功业恩德,献给宗庙,使他类似于商颂、周颂、鲁颂等作者,难道不是很壮伟的吗?可惜他到老也不得志,只能写困厄者的诗歌,白白地在虫鱼之类上抒发穷苦愁闷的感叹。社会上只喜爱他诗歌的工巧,却不知道他困厄已久将要老死了,这难道不值得叹息吗?

圣俞诗既多,不自收拾。其妻之兄子谢景初,惧其多而易失也,取其自洛阳至于吴兴以来所作,次为十卷。予尝嗜圣俞诗,而患不能尽得之,遽喜谢氏之能类次也,辄序而藏之。

圣俞的诗很多,自己却不收拾整理。他的内侄谢景初担心它太多容易散失,选取他从洛阳到吴兴这段时间的作品,编为十卷。我曾经酷爱圣俞的诗作,担心不能全部得到它,十分高兴谢氏能为它分类编排,就为之作序并保存起来。

其后十五年,圣俞以疾卒于京师,余既哭而铭之,因索于其家,得其遗稿千余篇,并旧所藏,掇其尤者六百七十七篇,为一十五卷。呜呼!吾于圣俞诗,论之详矣,故不复云。

(选自《四部丛刊》)

从那以后过了十五年,圣俞因病在京师去世,我已痛哭着为他写好了墓志铭,便向他家索求,得到他的遗稿一千多篇,连同先前所保存的,选取其中特别好的共六百七十七篇,分为十五卷。啊,我对圣俞的诗歌已经评论得很多了,所以不再重复。

【注】①梅尧臣:字圣俞,北宋诗人。少年举进士不第,仁宗时赐进士出身,多任小吏,仕途上不得志。②荫yìn补:子孙因前辈功勋而得官为“荫”,官吏或缺被选充职为“补”。梅尧臣26岁时因叔父梅询荫补为太庙斋郎。③王文康公:王曙,宋仁宗时宰相。对下列句子中加点词语的解释不正确的一项是()

| A.虽知之深,亦不果荐也。荐:推荐。 |

| B.以道羁臣寡妇之所叹。羁:寄居或停留在外地。 |

| C.盖愈穷则愈工。穷:生活贫穷。 |

| D.犹从辟书,为人之佐。辟书:聘书,指接受某部门长官的聘请。 |

下列各组句子中,加点词的意义和用法不相同的一组是()

| A.①予尝嗜圣俞诗,而患不能尽得之。②余既哭而铭之 |

| B.①世既知之矣,而未有荐于上者。②因索于其家,得其遗稿千余篇。 |

| C.①非诗之能穷人。②民之有口,犹土之有山川也。 |

| D.①若使其幸得用于朝廷。②其为文章,简古纯粹。 |

给文言文阅读材料中画波浪线的句子断句正确的一项是()

| A.奈何使其老/不得志而为/穷者之诗/乃徒发于虫鱼物类/羁愁感叹之言/世徒喜其工/不知其/穷之久而将老也/可不惜哉! |

| B.奈何使其老不得志而为穷者之诗/乃徒发于虫鱼物类/羁愁感叹之言/世徒喜其工/不知其穷之久而将老也/可不惜哉! |

| C.奈何使其老/不得志而为/穷者之诗乃徒/发于虫鱼物类/羁愁感叹之言/世徒喜其工/不知其/穷之久而将老也/可不惜哉! |

| D.奈何使其老不得志而为穷者之诗/乃徒发于虫鱼/物类羁愁/感叹之言/世徒喜其工/不知其穷之久/而将老也可不惜哉! |