人们总是希望有一个“好皇帝”,依靠他拯救众生。因此,在中国封建制社会

中,皇帝及皇权长期统治便凝聚成对皇帝敬良的世俗宗教意识。农民战争并不反对这种意识,企图用一个“明君”去代替“暴君”。开始对这种看法提出质疑的是

| A.董仲舒 | B.朱熹 | C.黄宗羲 | D.孙中山 |

“到十七世纪中期,它的造船业占当时世界的首位,……商船吨位占欧洲总吨位的四分之三。……这个马车夫在全盛时期曾得意洋洋地宣称:挪威是他们的森林;……普鲁士和波兰是他们的谷仓;印度和阿拉伯是他们的果园。”材料中的“马车夫”指的是

| A.英国 | B.荷兰 | C.西班牙 | D.葡萄牙 |

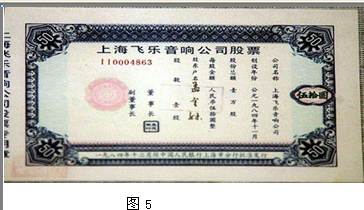

1986年11月,邓小平曾将一张飞乐音响公司股票作为礼物赠送美国纽约证券交易所董事长范尔霖。当时的中国

①已经出现了股份制企业 ②开始建立股票交易市场

③社会主义商品市场体系基本建立 ④城市经济体制改革已全面展开

| A.①③ | B.①④ | C.②③ | D.②④ |

有人在纪念改革开放30周年的征文中说道:“在此后的三十年间,从半闭关锁国状态下苏醒的中国快马加鞭追赶世界。如我们追溯新中国融入世界的历史,那1979年打开的第一扇‘窗’则需我们永远铭记。”第一扇“窗”是指

| A.召开十一届三中全会 |

| B.开展关于真理标准问题讨论 |

| C.设置深圳为经济特区 |

| D.加入亚太经合组织 |

“这种体制缺陷非常明显,首先抑制了微观个体在经济上的活力,用阶级斗争观把人归类在户籍制和单位制下,重新建构了社会‘分’的结构,而计划经济的大锅饭又缺乏利益激励机制,整个社会在宏观上陷入经济停滞。”下列措施中有利于改变这种状况的是

| A.实施经济体制改革 | B.实行对外开放 | C.建立农业合作社 | D.实行三大改造 |

综合某一时期新闻报道,发现有如下一些信息:北京大学中文系的青年教师和一群学生35天写出一部75万字的《中国文学史》;武汉大学准备把从牛顿到爱因斯坦的所有定理、公式一扫光,在几周内“建立世界一流具有武大独特风格的新物理体系”。这种现象出现的主要原因是

| A.国家重视高等教育发展 | B.经济发展的推动作用 |

| C.错误决策下的浮夸风 | D.新科技革命的影响所致 |