材料一:胡锦涛主席关于"公平正义,就是社会各方面的利益关系得到妥善协调,人民内部矛盾和其他社会矛盾得到正确处理,社会公平和正义得到切实维护和实现"的论述,概括了当前我国社会公平正义的基本要求。具体来说,社会公平正义包括权利平等.分配公平.机会均等和司法公正等多方面。构建和谐社会与法治国家,必须直面当前社会存在的一些不和谐因素。我国改革开放20 多年来,在经济得到快速发展的同时,社会不公平问题也逐步显现出来,主要表现以下几个方面:分配不公.就业和用人不公.教育不公.社会保障不公.立法不公.司法不公.私权保障不公等。

材料二:2010年11月20日通过中国政府网发布《国务院关于稳定消费价格总水平保障群众基本生活的通知》,要求各地和有关部门及时采取16项措施,进一步做好价格调控监管工作,稳定市场价格,切实保障群众基本生活。

(1)结合材料运用《政治生活》的有关知识为政府如何解决社会公平问题出谋划策。

(2)运用《政治生活》知识说明国务院采取16项稳定物价措施的依据。

2010年9月23日,国务院总理温家宝出席第65届联合国大会一般性辩论,并发表题为《认识一个真实的中国》的讲话。温家宝说,中国在追求自身发展的进程中,将继续以促进人类的共同发展和繁荣为己任。中国将继续寻求和扩大同世界各国的利益交汇点。中国的发展,不会损害任何人,趔不会威胁任何人。中国讲友好,也讲原则,坚定不移地维护国家的核心利益。在涉及主权、统一及领土完整的问题上,中国决不退让,决不妥协。

运用国际社会的有关知识,对上述材料加以分析。

根据材料回答:

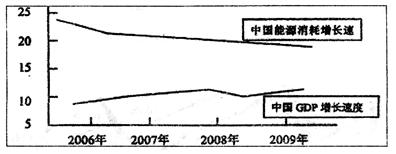

材料一:国家“十一五”期间能源消耗增速与GDP增速情况(单位%)

注:我国单位GDP所消耗能源是日本的5.1倍,美国的3.7倍,经济增长65%靠能源、原材料和劳动力的投入。

材料二:消费方式会对气候变化产生重要影响。您坐飞机旅行2000公里所排放的温室气体就需要植3棵树来抵消。英国22%的二氧化碳排放是由食品产生的,“欧盟”17%的二氧化碳排放来自于肉类和奶制品。

材料三:我国是世界上能源消费大国,又是能源短缺的国家。我国人口众多,人均资源占有量低。目前,中国科技进步对经济增长的贡献率不足40%,而发达国家普遍超过70%。中国只有万分之三的企业拥有自主知识产权。胡锦涛总书记于2009年12月强调,要“推动经济发展从要素驱动向创新驱动转变”,打好转变经济发展方式这场硬仗。

阅读材料,回答下列问题:

(1)材料一反映了什么经济现象?

(2)针对上述问题,结合材料运用经济生活知识,说明我国应如何打好转变经济发展方式这场硬仗?

中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议10月15日在京召开,会议研究了关于制定“十二五”规划的建议,讨论未来五年的政策蓝图。

材料一:GDP增速与城镇居民人均可支配收入增幅对比

材料二:党的十七大报告中,首次提出“创造条件让更多群众拥有财产性收入”,努力形成合理的收入分配格局。十七届五中全会进一步强调,今后五年将更致力于全面均衡发展和收入分配改革,保持居民收入与GDP同步增长,控制收入差距扩大,在“十二五”规划中实现“国富”到“民富”的转变。

材料三:翻开十七届五中全会的报告,民生话题几乎贯穿始终。无论是党和国家的重大战略方针,还是普通百姓关注的教育、住房、收入分配,随处可以找到涉及民生的论述。“忧民之忧者,民亦忧其忧。”

(1)揭示材料一(图表)反映的信息。

(2)结合材料二,从经济生活角度分析国家怎样才能实现“保持居民收入与GDP同步增长”?

(3)结合材料三,从政治生活公民与国家关系的角度,谈谈你对“忧民之忧者,民亦忧其忧”的理解。

材料一:在金融危机的冲击下,各国政府纷纷把刺激国内消费、恢复经济的注意力投向文化产业。当前我国文化产业领域普遍呈“小、弱、散”状况:多数文化企业规模偏小、竞争力不强、资源分散。国务院于2009年7月讨论并通过《文化产业振兴规划》,指出文化产业是市场经济条件下繁荣发展社会主义文化的重要载体,要通过改制、重组、合并,培育骨干文化企业、建设文化产业基地、规划文化企业上市。

材料二:山东是孔孟之乡,文化底蕴丰厚。为发展文化产业,建设文化强省,山东省把举办第三届文化产业博览会作为加快推进文化强省建设契机。为了让本次文博会更具特色,山东省政府面向社会各界开展“我为文博会提创意”建言献策活动。

结合以上材料回答问题:

(1)分析现阶段我国发展文化产业的现实经济意义。

(2)简要说明发展文化产业要把“无形手和有形手”结合起来。

(3)假如你参与建言献策活动,你会通过哪些途径?(至少写2条)你认为公民积极向决策机关建言献策的价值何在?

某中学高三(9)班学生对“就业”这一课题开展研究性学习,他们在调查中了解到如下信息:材料一:三位即将毕业的大学生对择业问题发表了自己的看法:

同学甲:我要根据自身专业特长、兴趣、爱好和能力,自主规划自己的职场生涯。

同学乙:我要找一份很体面的工作,最好是国家公务员,不能让别人瞧不起。

同学丙:只要能给我安排一个比较固定的工作,没有失业之忧,我就心满意足了。

材料二:“十一五”国民经济和社会发展目标指出,要坚持把促进就业放在优先位置,实施积极的就业政策,千方百计扩大就业。据有关部门预测,随着尝试进程的加快和国有企业改革的深入,从2006年至2015年,全国城镇每年总共需要提供2400万个就业岗位。

(1)简要评析材料一中三位同学的择业就业观?并为正在找工作的高校毕业生提出合理化建议。

(2)根据材料二,分析说明该班同学为什么要选择“就业”这一课题来开展研究性学习?