①A、B两种物质都是由H、N、O、Na中的任意三种元素组成的强电解质,A的水溶液呈碱性,B的水溶液呈酸性,请找出A、B可能的两种组合,要求A1的溶液中水的电离程度小于A2溶液中水的电离程度,B1溶液中水的电离程度小于B2溶液中水的电离程度。

(1)写出化学式A1________ B2_______;

(2)相同温度下,当A1、B1的物质的量浓度相等时,两溶液中水电离出的H+的物质的量浓度之比为_____________;

(3)若B1、B2两溶液的pH = 5,则两溶液中水电离的H+的物质的量浓度之比为______。

② 25℃时用Pt电极电解500mL amol/L CuSO4溶液,试回答下列有关问题:

(1)写出阳极的电极反应式: ____________;

(2)当电解到C(Cu2+)为0.5a mol/L时,停止电解,若要使溶液恢复到与电解前相同的状态,可向溶液中加入适量的____________。

A.CuSO4粉末 B.CuSO4·5H2O C.CuO粉末 D.Cu(OH)2

把一只表面被氧化成10.2 g氧化铝的铝条A,放入1 L 1.5 mol/L的热氢氧化钠溶液中,过一段时间后取出铝条,溶液质量增加12.6克,此溶液称为甲溶液,体积仍为1 L,再把另一只表面也氧化成一定量的氧化铝的铝条B,放入1 L 0.9 mol/L的硫酸溶液中,,过一段时间取出,其质量减少25.8克,溶液质量增加25.2克,此溶液称为乙溶液,体积仍为1 L,回答下列问题:

(1)甲溶液溶质是 (写化学式),其物质的量是 ;

(2)乙溶液的溶质 (写化学式),其物质的量是 ;

(3)将甲乙两溶液反应,若使滴加的量最小,产生沉淀最多,应将 溶液 (填甲、乙)L 滴加到 溶液中(填甲、乙)。

I.根据反应3Cu+8HNO33Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,回答下列问题:

(1)氧化剂是 ,元素被氧化;

(2)用“双线桥”表示该反应电子转移的方向和数目:

3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O

(3)当有2 mol HNO3被还原时,被氧化的物质的质量为 ,转移的电子数为 ;

II. 有下列6种物质:K2SO4、K2SO3、I2、H2SO4、KIO3、H2O组成一个氧化还原反应,已知在反应中K2SO3失去电子。请将这6种物质组成一个化学方程式(需配平):

2002年9月26日,中国北京曙光公司研制出了第一款具有我国完全自主知识产权的高性能CPU芯片— “龙芯”1号。该芯片中主要成分可以制成计算机长距离联网传输的线路材料,这种埋在地下的材料如果裸露在碱性土壤中,结果会断路,用离子方程式说明原因

I. 今有H2、Cl2混合气100 mL(标况),其中一种气体的体积为45mL。光照使两种气体发生反应后恢复到标况,气体体积为mL。为了说明反应后气体中H2或Cl2有剩余,使气体通过10 mL水,并使剩余气体干燥后恢复到标况,

(1)若仍剩余___mL,证明有___剩余,理由是_____;

(2)若溶液有___性质,证明有___剩余,理由是________________________。

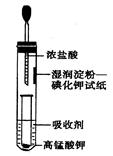

II.一位同学设计了一套用浓盐酸和KMnO4固体制取少量氯气并比较氯气与碘单质的氧化性强弱的微型装置(如图所示)。

(1)下列溶液能吸收Cl2的是________。

| A.饱和食盐水 | B.Na2SO4溶液 |

| C.NaOH溶液 | D.浓硫酸 |

(2)能说明Cl2的氧化性强于I2的实验现象是_______________________。

(3)实验室制取氯气的离子方程式__________________________。

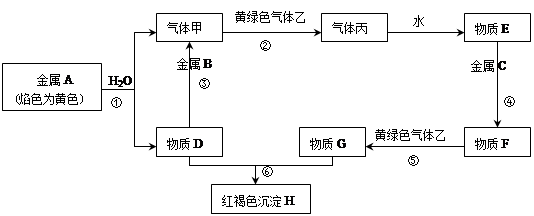

现有金属单质A、B、C和气体甲、乙、丙以及物质D、E、F、G、H,它们之间的相互转化关系如下图所示(图中有些反应的生成物和反应的条件没有标出)。

请回答下列问题:

(1)写出下列物质的化学式:B、丙、乙。

(2)写出下列反应的化学方程式:

反应①;

反应⑤;

反应⑥。

用18mol/L的硫酸配制100 mL 1.0 mol/L的硫酸,若实验仪器有:A、100mL量筒;B、托盘天平;C、玻璃棒;D、50 mL容量瓶;E、10 mL量筒;F、胶头滴管;G、50 mL烧杯;H、100 mL容量瓶。

(1)实验时选用的仪器是________;(填仪器序号)

(2)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是()

A.使用容量瓶前检查它是否漏水

B.容量瓶用蒸馏水洗净后,再用待配溶液润洗

C.配制溶液时,如果试样是固体,把称好的试样用纸条小心的倒入容量瓶中,加入蒸馏水到接近刻度线2—3cm处,再用滴管滴加蒸馏水到刻度线

D.配制溶液时,如果试样是液体,用量筒量取试样后直接倒入容量瓶中,缓慢加入蒸馏水到接近刻度线2—3cm处,再用滴管滴加蒸馏水到刻度线

E.盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手托住瓶底,把容量瓶倒转和摇动几次