阅读下列材料:

材料一 中华文明和古希腊文明犹如两颗璀璨的明珠,在世界的东方和西方交相辉映,共同为世界文明发展作出了重要贡献。……中希两国友好交往源远流长。早在公元前四世纪,中国丝绸就已经输往希腊,希腊人民曾给中国起了一个美丽的名字——“丝之国”。在中国,发源于古希腊的奥林匹克运动家喻户晓,丰富多彩的希腊神话广为流传。中华人民共和国成立后,希腊船东率先冲破封锁,给中国人民运送了急需的物资和设备,对新中国的发展给予了宝贵支持。

——摘自温家宝2010年10月3日在希腊议会发表的演讲

材料二 《南京条约》揭开了对华事务的新纪元……事实上它成为中国与欧洲“掠夺成性的蛮夷”的关系的基础。(菲利浦·约瑟夫:《列强对华外交》)近代与中国订立不平等条约国家总共有23个,它们是美国、法国、英国、日本、俄国、德国、奥地利、比利时、西班牙、意大利、荷兰、瑞士、尼泊尔、丹麦、葡萄牙、瑞挪共同体、瑞典、秘鲁、墨西哥、刚果、挪威、巴西、卢森堡。(侯中军《近代中国的不平等条约——关于评判标准的初步探讨》)

材料三 (咸丰十一年七月十八日,曾国藩就赫德关于购买轮船的建议提出)“购成之后,访募覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物……”(《曾国藩全集》)“窃喜洋人之智巧,我中国人亦能为之。彼不能傲我以其所不知矣。”(《曾文正公手写日记》,台湾学生书局1985年版)。(李鸿章在同治元年十二月十五日致曾国藩的信中表示决心)“学得西人一二秘法”(李鸿章:《上曾相》,《李文忠公全集》)。“中国欲自强,则莫如学习外国利器。欲学外国机器,则莫如觅制器之器,师其法……” (丁日昌:《代李伯相上总署论制造火器书》)。

材料四 中欧之间的交往源远流长,也走过曲折的道路。以1975年中欧建交为标志,双方关系掀开了新的一页,逐步进入成熟、健康、稳定发展的轨道。政治上,双方关系先后经历建设性伙伴关系、全面伙伴关系、全面战略伙伴关系三次飞跃。经济上,欧盟是中国第一大技术来源地和第四大投资来源地,并且连续6年成为中国的第一大贸易伙伴,中国也跃升为欧盟第二大贸易伙伴。文化上,双方交流互动日益频繁。现在,双方互为发展进程中不可或缺的重要伙伴。

—— 摘自温家宝2010年10月3日在希腊议会发表的演讲

回答:

(1)写出中华文明和古希腊文明(以雅典为例)在政治上的主要特征,并从经济角度分析其原因。根据材料一、二的有关内容,概述历史上的中希关系。

(2)根据材料三,分析洋务派在对待西方近代文明上前后认识的变化。

(3)试从文明演进的角度,各用一句话谈谈你对材料二、三内容的认识。

(4)综合上述材料,你认为中国从中欧文明交流中获益最多的是哪一方面(请说出理由)?

阅读下列材料

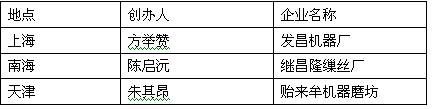

材料一中国早期民族企业

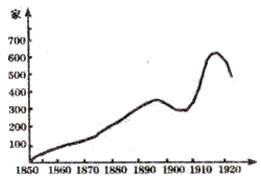

材料二中国民族资本主义企业变化

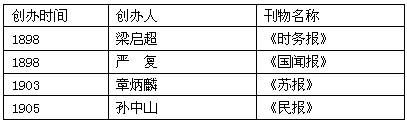

材料三鼓吹实行君主立宪和民主共和的刊物

材料四 1912—1913年参加国会大选的主要政党

回答:

(1)材料一中民族企业与明代“机房”相比,最大的不同点是什么?材料二反映了民族企业发展的什么特点?

(2)分析材料二与材料三的内在联系。

(3)根据材料四指出,民国初中国出现了怎样的政治局面?联系各党派在议会中所占议席的对比及所学知识说明了什么状况?

(4)综合以上材料,指出19世纪60年代至20世纪初,中国经济、政治的发展趋势,并分析这些趋势没有变成现实的原因。

阅读下列材料

材料一唐王以释迦佛像、珍宝、金玉书橱,三百六十卷经典,各种金玉饰物作为文成公主的嫁奁;又给予多种烹饪的食物,各种饮料、金鞍、玉辔、狮子凤凰树木宝器等花纹的锦缎垫帔,卜筮经典三百种,识别善恶的明鉴(可能指史书)、营造与工技著作六十种,治四百零四种病的医方一百种,诊断法五种,医疗器械六种,医学论著四种。又携带芜菁种子。以车载释迦佛像,以大队骡马载珍宝绸帛衣服及日常必须用具。——摘自《西藏地方历史资料选辑》

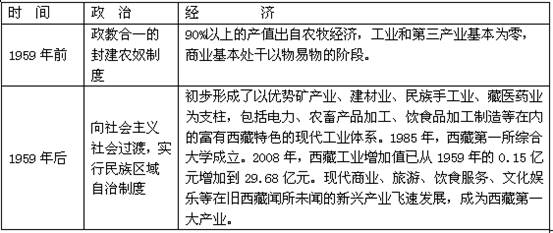

材料二 1959年西藏民主改革前后的变化情况简表

——摘编自《民主改革与西藏经济发展》和《西藏民主改革50年》(白皮书)

回答:

(1)根据材料一,概括指出文成公主入藏带去的物品与技术主要涉及哪些领域?有何历史影响?

(2)根据材料二并结合所学知识,说明西藏地区在20世纪50年代和70年代分别进行过哪两次改革?概要指出两次改革给西藏地区所带来的巨大变化。

阅读下列材料(19分)

材料一彼特拉克在诗里控诉罗马教廷是“万端诡计的熔炉,阴暗的牢房;善良在那里凋谢,邪恶在那里滋长。”他倡导以“人的学问”来对抗“神的学问”。

材料二一切权利属于人民,当人民的权利被篡夺并被应用来压迫和奴役人民时,人民完全有权利举行起义,有权利用暴力来消灭篡权者。

——卢梭《社会契约论》

材料三孔子者,历代帝王专制之护符也。宪法者,现代国民自由证券也。……今以专制护符之孔子入于自由证券之宪法,则其宪法将为萌芽专制之宪法,非为润育自由之宪法也……此专制复活之先声也。——1917年李大钊《孔子与宪法》:

(1)材料一和材料二各反映了什么思想?思想的本质特征是什么?

(2)材料三体现了作者什么思想主张?他是在什么样的背景下提出的?

(3)以上三则材料所反映的思想有什么联系?

(17分)历史上的中西文化交流是双向的,既有“西学东渐”,也有“东学西传”。其中“东学西传”对欧洲产生了重大影响。阅读材料,回答问题。

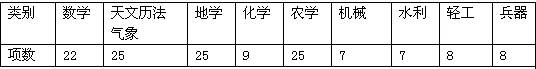

材料一 《中国的世界记录》收录的中国古代科技成果统计

材料二马克思在《机器、自然力和科学的应用》中说:“火药、指南针、印刷术,——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。”

(1)中国古代领先世界的科学技术主要分布在哪些领域?为什么会有这一特点?(4分)

(2)依据材料并结合所学知识,指出“新教”及“科学复兴’’的主要表现。(5分)为什么在三大发明的中国,未能将其“变成……手段,变成……杠杆。”?(4分)

阅读材料,回答问题。

材料一季康子问政于孔子曰:“如杀无道以就有道,何如?”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善而民善也。君子之德风,小人之德草;草上之风必偃”

——《论语·为政》

材料二地方百里而可以王。王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛,深耕易耨;壮者以暇

日修其孝悌忠信,入以事其父兄,出以事其长上,可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣!被夺其民时,使不得耕耨以养其父母,父母冻饿,兄弟妻子离散。彼陷溺其民,王往而征之,夫谁与王敌!故曰:“仁者无敌。”王请勿疑。

——《孟子·梁惠王章句上》

材料三《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书,董仲舒传》

材料四陈独秀指出,以孔子学说为代表的封建伦理道德,阻碍了中国人民觉醒和社会

进步。李大钊发表文章指出,孔子是“数千年前之残骸枯骨”、“历代帝王专制之护符”、“保护君主政治之偶像”。……对于不合时宜的旧道德,“虽冒毁圣非法之名,亦所不恤矣。”

——马尚斌《中国近代史教程》

材料五读图。

(1)依据材料一,概括孔子的思想主张。(2分)

(2)依据材料二,分析战国时期的儒家提出怎样的政治主张?(2分)结合所学知识说明儒学在当时的地位。(2分)

(3)上述材料反映了董仲舒的什么思想观点?(2分)与材料二相比,此后儒学地位发生了怎样的变化?(2分)

(4)新文化运动的倡导者是如何认识儒家思想的?(2分)基于此他们提出了什么主张?(2分)

(5)从材料五中,你能得到什么信息?(3分)