阅读下列材料,结合所学知识回答问题

材料一 1929年至1931年,中国农村经济发展恐慌,一些改良主义者纷纷组成各种社团,试图通过各自的方法复兴农村经济。……梁漱溟在《乡村建设理论提纲》一文中阐述了他的乡村建设理论。他说,所谓乡建运动,即是救济乡村的运动,是乡村自救运动……是重新建设中国社会组织结构的运动。他认为,中国的根本问题在于旧的社会秩序已经崩溃,而新的社会秩序又未建立,整个社会处于无序状态,以致“各方面或各人其力不相益而各相碍所成不抵所毁,其进不逮其退”。因此,须“重建一新组织构造,开出一新治道”,有了这一条,则中国的一切问题可随之而解,甚至于“外国侵略虽为患而患不在外国侵略,使有秩序则社会生活顺利进行,自身有力量可以御外也;民穷财尽虽可以忧而所忧者不在民穷财尽,使有秩序则社会生活顺利进行,生息长养不难日起有功也”。

……梁漱溟的乡建实验,力求通过“乡农学校”来实现其“政、教、富、卫”合一的理想。……然后将一乡一县的“乡农学校”实验扩展至全国。

——摘编自《中国近代经济史》

材料二 梁氏在山东实施了七年的乡建实验,的确促使了实验区社会.经济与文化教育状况的好转,但无法从根本上解决问题。正如梁氏所言:“他(指农民)所要求的有好多事,需要从政治上解决,而我们开头下乡工作时,还没有解决政治问题的力量。那末,当然抓不住他的痛痒,就抓不住他的心。”

——摘编自《中国历史·晚清民国卷》

(1)根据材料一,概括说明梁漱溟的乡村建设方案。指出他提出此方案的历史背景。

(2)梁漱溟关于其乡建实验局限性的观点,是否抓住了问题的关键?

为什么?

(3)在梁漱溟等人进行乡村建设实验的同时,共产党人正在在中国南方的一些地区进行另一种完全不同的的乡村变革。指出二者的根本区别。简要说明共产党的具体方案。

(19分)历代王朝不断调控中枢权力以维护其统治。阅读下列材料:

材料一 郡举贤良,对策百余人,武帝善助对,由是独擢助为中大夫。后得朱买臣、吾丘寿王、司马相如等,并在左右。……屡举贤良文学之士。公孙弘起徒步(平民),数年至丞相。开东阁,延贤人与谋议,朝觐奏事,因言国家便宜。上令助等与大臣辩论……大臣数诎。

——《汉书·严助传》

材料二 垂拱三年,或诬告(宰相)祎之……(武)则天特令肃州刺史王本立推鞫(审问)其事。本立宣敕示祎之,祎之曰:“不经凤阁(中书省)鸾台(门下省),何名为敕?”则天大怒,以为拒捍制使,乃赐死于家。

——《旧唐书·刘祎之传》

材料三 (明初内阁大学士)掌献替可否(意即对君劝善规过,议论兴革)……凡上之达下,曰诏,曰诰……皆起草进画,以下之诸司。下之达上,曰题,曰奏……皆审署申覆(意即审查签收,上报或发回)而修画焉,平允乃行之。……大典礼、大政事、九卿、科道官会议已定,则按典制,相机宜,裁量其可否,斟酌入告。

——《明史·职官一》

请回答:

(1)据材料一,归纳汉武帝为削弱相权所采取的举措。(6分)

(2)据材料二,结合所学知识,说明刘祎之为何不认可王本立宣读的“敕书”。(3分)

(3)据材料三,归纳明初内阁大学士的主要职责;结合所学知识,说明明初阁臣为何不能等同于丞相。(6分)

(4)综合上述材料,概括历代王朝调控中枢权力的基本策略和原则。(4分)

第二次世界大战改变了世界政治格局,伴随着各种政治力量的此消彼长、分化组合,世界形势呈现紧张与缓和、动荡与和平交替变换的局面。阅读下面材料,回答问题。

材料一(1946年)丘吉尔提出“一个明确而实际的行动建议”,号召英、美结合特殊的“兄弟联盟”,共同垄断“制造原子弹的秘密”,“配备一支国际武装力量”,联合使用两国遍布全世界的海、空基地,在联合国机构之外联合起来对付俄国。

—— 刘绪贻、杨生茂主编《美国通史》

材料二美国人正在丧失他们习惯于向世界发号施令的力量。……到70年代,美国的无所阻拦的威力已经受到一些限制。

—— [美]沃尔特·拉弗背《美苏冷战史话1945—14975》

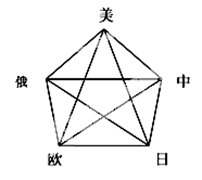

材料三 20世纪90年代后世界五大力量基本框架图:

①美、欧、日△是基础;②美、俄、日△是关键;③美、欧、俄△是欧洲一翼;④美、日、中△是亚洲一翼;⑤美国位于正五边形的顶端。

—— 冯特君《当代世界政治经济与国际关系》

请回答:

(1)材料一中“丘吉尔……号召英、美……联合起来对付俄国”的根本原因是什么?为此,美国在政治、经济和军事方面采取了哪些重大举措?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出那些国际力量限制了当时美国的“威力”?

(3)材料三显示出20世纪90年代后世界政治格局有何变化?谈谈你对这一变化的认识。

在几千年的人类文明史上,社会政治制度经历了不断演变的过程。阅读材料,回答问题。

材料一 我们的(政府形式)之所以称为民主制,是因为权力不掌握在少数人手里,而是由全体人民掌握。解决私人争执的时候,每个人在法律上是平等的;让一个人优先于他人担任公职,所考虑的不是某一个特殊等级的成员,而是由于他们所具有的真正才能。

——伯里克利“在阵亡将士葬礼上的演说”

(1)依据材料一,概括雅典民主政治的表现。

材料二 英人于世界民族中,诚不愧为先觉,彼既认明王权不当绝对,即创为根本大法,使国中贤智,得所准据,以发抒其意气。 ——章士钊《政本》

(2)材料二中的“根本大法”是指哪部法律?以此为依据英国逐渐确立了什么政体?

材料三:

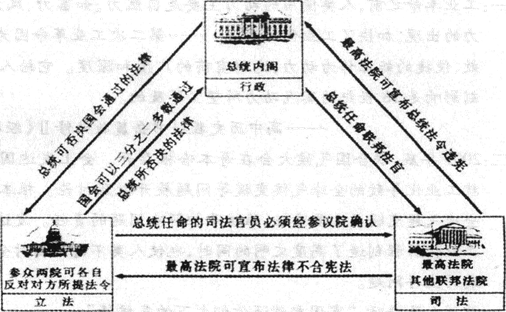

(3)依据材料三指出该宪法对美国联邦政府的权力是如何规定的?(3分)体现了什么原则?(1分)

材料四建国初期,中国民盟主席张澜在政协会议上讲话指出:“我们的新制度,当然放弃了旧民主主义中那一套陈腐的东西……根据我们的民主集中制,中国人民把政权掌握在自己手里,而人民又确确实实有了一个集中行使立法权和行政权的最高权力机关。”

(4)依据材料四并结合所学知识,指出新中国成立初期建立了哪些民主政治“新制度”。

材料五

(5)结合材料四和材料五可以看出现代中国政治制度发展的趋势是什么?

反抗外来侵略,争取民族独立,追求民主进步是近代中国发展的潮流。回答下列问题。

材料一:1949年9月30日,中国人民政治协商会议第一届全体会议决议建立人民英雄纪念碑。纪念碑碑文是:“三年以来,在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!三十年以来,在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!由此上溯到一千八百以来,从那时起,为了反对内外敌人,争取民族独立和人民自由幸福,在历次斗争中牺牲的人民英雄们永垂不朽!”

(1) “一千八百四十年”(即1840年)以来的民主革命中,中国各阶级前赴后继,英勇斗争。请分别列举农民阶级、资产阶级所进行的民主革命事件各一例。在长期的革命实践中,中国共产党探索出的中国特色的革命道路是什么?(2分)

(2)一百多年前,就在黄海海域,号称“亚洲第一舰队”的中国近代海军北洋水师战败,直接导致中国对外战争的失败。这次战争史称什么?(2分)其结局对中国社会有何重要影响?

(3)“三十年以来”的革命历程的起点事件是什么?这一革命运动的爆发对中国革命的意义是什么?

材料二: 100年是漫长的也是短暂的,在人类告别风云变幻的20世纪时中国告别了上个世纪曾经的苦难,经过100多年的求索与奋斗,世界重新认识了中国,中国以新的面貌融入了世界。

一一中央电视台电视政论片《复兴之路》解说词

(4)根据材料二并结合所学知识,从外交方面说明在世纪跨越的关键时期,中国如何“以新的面貌融入了世界”。(2分)

阅读下列材料,回答问题。

材料一从1890年至1911年,印度的铁路网大约增加了一倍,达到33000哩。(印度)铁路和其他大型项目如灌溉工程和港口设施是用英国资本换来的。……传统的自然经济向货币经济转变,急速地影响了殖民地区农民群众的日常生活。随着欧洲人及其铁路和机制商品的出现,以及他们对粮食和工业原料贪得无厌的要求,一种新的市场经济被引入。……不仅印度的纺纱工和织布工,而且还有制革工、熔铸工、锻工、造船水工和其他许多人,都屈服与来自英国工厂的浪潮。这无数受排挤的人能走向何处?他们只能转而依靠农业,从而对土地产生了可怕的超压力!……由于西方的医疗科学、卫生措施和饥荒救济安排,印度的人口从1872年的25500万上升到1921年的30500万。

——摘自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二相继征服过印度的阿拉伯人、土耳其人、鞑靼人、莫卧儿人,不久就被当地人同化了。野蛮的征服者总是被那些所征服的民族的较高文明所征服。这是一条永恒的历史规律。不列颠人是第一批发展程度高于印度的征服者,因此,印度的文明就影响不了他们。他们破坏了本地的公社,摧毁了本地的工业,夷平了本地社会中伟大和突出的一切,从而消灭了印度的文明。

——摘自马克思《不列颠在印度统治的未来结果》

材料三西方的促进因素在印度教徒中间引起了三种反应,……最通常的反应是居于盲目崇拜和彻底拒绝之间的妥协。它接受西方的现世主义和学问的精华,但也试图从内部改造印度教,试图在摆脱印度教的腐朽和粗俗的外壳的同时保持它的基本真理,能面对西方而不失去自己的特点和自尊。这样,印度教对西方的挑战所作出的响应是兜了一个圈子:从拒绝、模仿到批判地再评价和满怀信心地肯定。

——摘自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

请回答:

(1)依据材料一指出,导致印度经济形态发生变化的因素有哪些?这些变化对印度产生了怎样的社会影响?

(2)阅读材料二、三,提炼出马克思和斯塔夫里阿诺斯的历史观点。并结合所学知识,选择一种观点进行评论。