阅读下列材料

材料一:“为天下之大害者,君而已矣。向使无君,人各得自私也,人各得自利也。呜呼!岂设君之道固如是乎!”“古者以天下为主,君为客,凡君之所毕世而经营者,为天下也。”“盖天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐。”

材料二:关注民生,是近代民本思想的核心。对于民生主义,孙中山解释说:“比方地主有地价值一千元,可定价一千或多至二千,就算那地将来因交通发达,价涨至一万,地主应得二千,已属有益无损,赢利八千当归国家,这于国计民生皆大有益。少数富人把持垄断的弊窦自然永绝,这是简便易行之法。不是夺富人之田为己有,而是由国家统一核定地价。为资本主义发展开辟道路”

——摘自《中国国民党史稿》

材料三:在新民主主义的政治条件获得以后,中国人民及其政府必须采取切实的步骤,在若干年内逐步建立重工业和轻工业,使中国由农业国变为工业国。国营经济是社会主义性质的,合作经济是半社会主义性质的,加上私人资本主义,加上个体经济,加上国家和私人合作的国家资本主义经济……这些就构成社会主义的经济形态。

——毛泽东《中共七届二中全会上的报告》

材料四: 我们的国家是有希望的。我们的目标,第一步是2000年建立一个小康社会。雄心大志大了不行,要实事求是。所谓小康社会,就是虽不富裕,但日子好过。我们是社会主义国家,国民收入的分配要使所有的人都得益,没有太富的人,也没有太穷的人,所以日子普遍好过。……我可以肯定地说,中国将更加强大,对世界和平就更加有利。

——邓小平《争取整个中华民族的大田结》(1986年6月18日)

请回答:

(1)明末清初,民本思想有了新的发展。结合材料一与所学知识回答黄宗羲在经济上的主张,说明此时民本思想发展的主要原因。

(2)根据材料二,归纳孙中山民生主义所要达到的目的。并谈谈你对孙中山民生主义的看法。

(3)根据材料三,将毛泽东思想的重要观点提炼出来。

⑷材料四中邓小平为我国社会主义建设描绘了怎样的蓝图?描绘这样的蓝图有什么意义?

(25分)结合材料及所学完成下列问题。

材料一 中国古代监察官员一般称为“宪官”或“法吏”,在行使监察权力之时,监察机关与监察官员以法律为准绳依法监察。历朝对于严格监察官员的选任主要奉行三条原则:其一,注重监察官员的基本素质。其二,注重在具有实际政治经验和有良好治绩的各级官吏中选拔监察官。其三,晋升从优,出将入相。御史台至东汉时已开始独立行使职权,魏晋以后成为皇帝亲自掌握的机构,台官的地位也相对独立,往往不受台主牵制,而直接向皇帝上章弹奏。唐玄宗规定弹奏应先通过御史台副长官御史中丞,再通报中书、门下,然后方可弹奏。唐中宗时又下令弹劾官员必须先送奏章,有关部门批准后才可当庭弹奏。宋朝规定御史每月必须奏事一次,称为“月课”,如果上任百日还无所纠弹,就要被罢黜,或调任外官,或受罚俸减薪之处分。同时加大对失职者责任的追究,监察官员倘有滥用权力,除受到同行纠弹之外,也常要负实际责任;如有案件长期积压、定罪量刑错误、钱粮埋没等项依律处理。清代“科道合并”,“台谏”进一步合一,中国古代监察制度纠官与谏官的两种职能也无形中变为一种职能即纠举百官。康熙初年,干脆废除巡按御史制度,“事权尽归地方的总督或巡抚”。雍正时,又将“六科给事中”改隶都察院。自此,历史上封建监察制度的影响也不复存在。

材料二 孙中山在一次演讲中指出,“中国古时举行考试和监察制度,也有很好的成绩,像满清的御史,唐朝的谏议大夫,都是很好的监察制度。举行这种制度的大权就是监察权。监察权就是弹劾权。”“中国所有一切的灾难只有一个原因,那就是普遍的又是有系统的贪污。”“这样就证明了,用输入物质文明的方法不能改良中国,只有用根绝官吏贪污的办法才行。”因此,中国的前途“只有革命”。

孙中山指出:“政是众人之事,集合众人之事的大力量,便叫做政权;政权就可以说是民权。治是管理众人之事,集合管理众人之事的大力量,便叫做治权。所以政治之中,包含有两个力量:一个是政权,一个是治权。这两个力量,一个是管理政府的力量,一个是政府自身的力量。”孙中山认为:“将国外的规制和本国原有的规制,融合起来,较为完善。”“欧美对于民权问题的研究,还没有彻底。因为不彻底,所以人民和政府日日相冲突。因为民权是新力量,政府是旧机器,我们现在要解决民权问题,便要另造一架新机器,造成这种新机器的原理,是要分开权和能。人民是要有权的,机器是要有能的。”“我们现在要集合中外的精华,防止一切的流弊,便要采用外国的行政权、立法权、司法权,加入中国的考试权和监察权,建成一个很好的完璧,造成一个五权分立的政府”。

(1)据材料一并结合所学概括中国古代监察制度的特点。

(2)根据材料二并结合所学归纳并评论孙中山有关权力监督的主张。

心理学家认为人一生的发展有阶段性的关键期,区域文明的发展亦是如此。1750-1850是西方文明突飞猛进的阶段;1840-1919是中华文明浴火重生的岁月;1917-1937是苏式社会主义文明诞生走向强大的关键时期。阅读材料,回答下列问题:

材料一:1775年北美爆发独立战争,1789年法国爆发大革命,西方民主政治开始在欧美大国确立。法国学者托克维尔进行研究,先后写成《论美国的民主》和《旧制度与大革命》,提出了许多发人深省的见解。

材料二:……商品的低廉价格,是它(资产阶级)用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最顽强的仇外心理的重炮……它创立了巨大的城市……资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大……随着资产阶级即资本的发展,无产阶级即现代工人阶级也在同一程度上得到发展……基督教思想在18世纪被启蒙思想击败……

——马克思、恩格斯《共产党宣言》(1848年)

材料三:在1750年,中西方差距并不大;到了1850年,双方差距不啻天壤之别。这不仅是中西方差距,也是东西方差距。到19世纪中期,印度完全沦为殖民地,埃及岌岌可危,地跨欧亚非的奥斯曼帝国风雨飘摇,伊朗横遭列强干涉。

——据斯塔夫里阿诺斯《全球通史》等整理

材料四:党知道战争日益逼近,没有重工业就无法保卫国家……因此我国共产党也就拒绝了“通常的”工业化道路,而从发展重工业开始来实行国家工业化。

——摘自《斯大林选集》

请回答:

(1)根据材料一、二,并结合所学知识,概括推动1750-1850西方文明突飞猛进的因素.

(2)差距面前中国人并没有自甘落后,面对文明冲击带来的危机,从1840到1919年,中国人不断向西方学习,经历了曲折的历程。整个过程体现了近代中国内忧外患交织促进了学习西方的深化。试列举先进的中国人提出了那些方案,进行了怎样探索实践?

(3)面对西方文明的压力,斯大林做出了不同的选择。材料四中所说的“通常的”工业化道路是什么?结合所学以英国为例加以说明。苏联的特色工业化道路开创出一种崭新的发展模式是什么?(2分)

有学者在研究“中华文明从传统向现代转型”这一主题时,得出以下结论。

结论一:古代中华文明是一种以君主官僚国家政权体系为主轴,……文化上高度认同而予以强化的政治大一统文明。

结论二:近代史上,中华文明转型的路径,属于“外铄”催化“内生”,“内生”与“外铄”互动型。

结论三:中华文明转型路径的独创性,首先表现在广大中国农民成为现代化的强大的内在动力,而其前提则是他们必须成为这一转型的主要得益者。

——摘自姜义华《中华文明从传统向现代转型及其路径的独创性》

根据上述材料,结合所学知回答问题:

(1)秦朝建立的“君主官僚国家政权体系”有何特点?汉朝统治者是如何通过“文化上高度认同”而强化“政治大一统文明”的?

(2)结合19世纪中期的史实,说明结论二的合理性。

(3)结合史实,简要评述建国以来农民在我国社会转型发展过程中的得与失。

人类社会经济发展的进程中,政府一直扮演着重要的角色。阅读下列材料:

材料一16至18世纪,重商主义政策在西欧流行,该政策包括:政府授予外贸公司垄断特权并控制国内商业活动的自由进入,限制竞争。政府补贴农业、采矿业和工业,并通过关税的保护促进国内生产。

——据布鲁、格兰特的《经济思想史》

材料二清末新政时期经济法规一览表(部分)

| 类别 |

法规名称及颁布时间 |

| 综合性法规 |

商人通例、公司律(1904年); 公司注册试办章程(1904年); 商标注册试办章程(1904年); 呈请专利办法(1904年): 破产律(1906年)。 |

| 奖励章程 |

奖励公司章程(1903年); 奖给商勋章程(1906年); 华商办理实业爵赏章程(1907年); 奖励棉业章程(1910年)。 |

——据蔡双全《近代中国实业救国思潮研究》整理

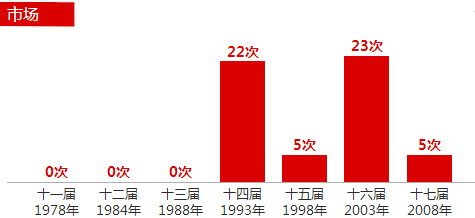

材料三 “市场”一词在历届中共三中全会报告中出现的频率统计

——《改革开放以来历次三中全会关键词解析》

请回答:

(1)根据材料一,重商主义政策流行的国际因素是什么?分析这一政策对世界市场发展的影响。

(2)根据材料二,指出清末新政时期经济政策的特点。有学者指出,清末新政的经济政策,“导致了资产阶级利益与专制制度的冲突越来越大。”结合史实说明该学者观点的合理性。

(3)根据材料三,结合时代背景分别说明中共十四届三中全会、十六届三中全会报告中“市场”一词出现频率较高的原因。

史学发展与现实脉搏息息相通。阅读下列材料:

材料一(孔子作《春秋》)以绳当世,贬损之义,后有王者举而开之。《春秋》之义行,则天下乱臣贼子惧焉。

——司马迁《史记·孔子世家》

材料二 伏尔泰最早开始运用“历史哲学”一词,他认为人们对于历史不应该以堆积史实为能事,还应该达到一种哲学或理论的理解。人类历史在不断前进,社会在不断发展,而这与神的意志毫不相关。

——据张广智《西方史学史》整理

材料三(新通史)最主要之任务,尤在将国史真态,传播于国人之前,使晓然了解于我先民对于国家民族所已尽之责任,而油然兴其慨想,奋发爱惜保护之挚意也。

——钱穆(1937年)《国史大纲·引论》

材料四 汤因比在《历史研究》中提出:历史创作主要目的在于通过系统比较近6000年来的人类历史,揭示诸种文明形态及其起源、生长、衰落、解体的一般规律,创建出一种新创的历史哲学体系,即文化形态理论。对西方文明的前景,他始终保留希望。

——据何兆武、陈启能主编《当代西方史学理论》整理

请回答:

(1)根据材料一,结合时代背景分析孔子作《春秋》的政治目的。

(2)根据材料二,结合所学知识思考伏尔泰开始运用“历史哲学”一词的指导思想是什么?他摒弃神学史观的价值何在?

(3)根据材料三,钱穆认为“新通史”的核心价值是什么?(不得照抄材料原文)分析其时代意义。

(4)根据材料四中汤因比的文化形态理论,列举两个可以成为被研究对象的文明。结合二战后的史实,说明汤因比对西方文明仍抱希望的原因。