有学者在研究“中华文明从传统向现代转型”这一主题时,得出以下结论。

结论一:古代中华文明是一种以君主官僚国家政权体系为主轴,……文化上高度认同而予以强化的政治大一统文明。

结论二:近代史上,中华文明转型的路径,属于“外铄”催化“内生”,“内生”与“外铄”互动型。

结论三:中华文明转型路径的独创性,首先表现在广大中国农民成为现代化的强大的内在动力,而其前提则是他们必须成为这一转型的主要得益者。

——摘自姜义华《中华文明从传统向现代转型及其路径的独创性》

根据上述材料,结合所学知回答问题:

(1)秦朝建立的“君主官僚国家政权体系”有何特点?汉朝统治者是如何通过“文化上高度认同”而强化“政治大一统文明”的?

(2)结合19世纪中期的史实,说明结论二的合理性。

(3)结合史实,简要评述建国以来农民在我国社会转型发展过程中的得与失。

宋代在传承前代文化的基础上开拓演进,形成了独具风韵的宋代文化。阅读下列材料,回答问题。

材料一:北宋时,经济发达的浙江嘉兴“诗书礼乐相辉相扶,家之良子弟无不风厉于学”。经济落后的夔州路和广南东、西路,文化也逐渐得到普及。如夔州(四川奉节),从前“此邦之人尚不识书”。三河(河北今县)“村民颇知书,以耕桑为业”。饶州帽匠吴翁“日与诸生接,观其济济,心慕焉”,他“教子任钧读书,于经学颖悟有得”。鄂州富商武邦宁叫其次子武康民“读书为士人”。

——《宋史资料汇编》

材料二:宋朝时,城市中坊和市的界限被打破,市分散在城中,城郊和乡村的“草市”也更加普遍。

——高中《历史》必修二

材料三:北宋时,“负担之夫,微乎微者也,日求升合之粟,以活妻儿,尚日那一二钱,令厥子入学,谓之学课。亦欲奖励厥子读书识字,有所进益。”臣(北宋国子祭酒邢罱)少时业儒,观学徒能具经疏者百无一二,盖传写不给。今板本大备,士庶家皆有之,斯乃儒者逢时之幸也。

——《续资治通鉴长编》

材料四:宋太宗规定:“如工商杂类人内有奇才异行、卓然,不群者,亦许解送”(《宋会要辑稿·选举》)。甚至还出现“有道释之流还俗赴举”现象。

——《为儒家正声——“重农抑商”非儒家所为》

材料五:近代学者陈寅恪认为:华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。

(1)根据材料一,概括宋代文化普及的特点。

(2)根据材料二、三、四并结合所学知识,分析宋代文化普及的原因。

(3)结合材料和所学知识,简要证实材料五的观点。

古代中国的百家争鸣、是重大的思想解放运动,影响深远。阅读材料,回答问题。

材料一:春秋战国时期,随着社会生产力的提高,西周的制度发展程度过低,无法更多的满足新兴地主阶级的发展需求,他们力求改变现状,试图获得更多的经济、政治、文化地位,呼唤建立新的社会,从而推动了百家争鸣的产生和发展。

——李静《百家争鸣与文艺复兴的历史比较》

材料二:孟子曰:“是故明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶免于死亡,然后驱而之善,故民之从之也轻。”

——《孟子·梁惠王上》

材料三:后代的人们,由其现实的利益和要求出发,各取所需…….来重新解说和评价孔子,以服务于当时阶级的、时代的需要。

——选自李泽厚《中国古代思想史论》

(1)据材料一,概括百家争鸣产生的历史背景,并结合秦汉时期的相关史实,说明百家争鸣所产生的影响。(8分

(2)结合材料二,总结孟子对治理国家的建议,并指出其经济根源。

(3)朱熹、李贽是怎样“重新解说”孔子的?

阅读下列材料:

材料一西方史学界在20世纪70—80年代掀起了打破“西欧中心论”的世界历史编纂潮流,使世界历史的编纂学在总体上进入了全球文明史。“全球史观”的基本特征是:将人类社会的历史作为一个整体来看待……“各个相互影响的活动范围在这个发展进程中愈来愈扩大,各民族的原始闭关自守状态则由于日益完善的生产方式、交往以及因此自发地发展起来的各民族之间的分工而消灭得愈来愈彻底,历史也就在愈来愈大的程度上成为全世界的历史。”

材料二 20世纪80年以来,我国有些学者提出“现代化史观”。主张“从宏观历史学的角度,把现代化作为一个全球性大转变的过程,从传统农业社会向现代化工业社会转变的大过程,进行整体性研究,涉及到政治、经济、思想文化等方面。”

根据材料与所学知识回答下列问题:

(1)按照材料一的研究角度来看世界近代史,可能会对l8世纪—l9世纪末20世纪初的哪些重大事件评价较高?(6分)

(2)按照材料一的研究角度,评价新航路开辟。(4分)

(3)综合上述材料的观点,分析第一次工业革命对19世纪40—60年代中国社会发展的影响。(10分)

近几年全国各地历史高考主观题中,表格型材料题发展尤为迅速。这类试题特点是:外观简明,隐含信息量大,它能够以表格形式呈现历史事件、历史现象,从不同角度较直观的折射出历史的本质。阅读材料,回答问题:

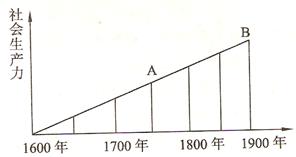

材料一恩格斯说:“科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量。”下图显示了社会生产力发展与工业发展之间的关系。

(1)指出A、B两点对应的历史时期科技革命的名称、主要标志和新工业部门的变化。(6分)

材料二《1913-1937年俄国/苏联工业产值及重要工业产品在欧洲和世界的排名表》

| 年份 项目 |

1913 |

1928 |

1932 |

1937 |

||

| 世界 |

世界 |

世界 |

欧洲 |

世界 |

欧洲 |

|

| 工业生产总产值 |

5 |

5 |

3 |

2 |

2 |

1 |

| 机器制造业 |

4 |

4 |

2 |

1 |

2 |

1 |

| 电力 |

15 |

10 |

7 |

4 |

3 |

2 |

(摘自人民版必修二教材)

(2)从材料二的表格中你可以直接获取的历史信息是什么?(2分)结合所学知识,你认为在排名表的背后反映了苏联经济存在什么结构性的问题?(2分)

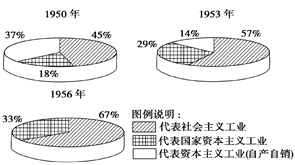

材料三 1949~1956年,我国工业中各种经济成分的变化情况(不包括手工业)

材料四 1996年我国工业总产值中各种经济成分的比例

| 集体经济 |

国有经济 |

混合经济中的公有成分 |

非公有制经济 |

| 40% |

29% |

7% |

24% |

(3)材料三中的三个图表反映了这一时期我国在所有制结构方面发生了什么重大变化?结合新中国的经济政策,分析造成这些重大变化的原因。

(4)材料三与材料二中1956年的图示相比,发生了什么变化?请指出原因。(提示:从公有制经济成分及其它所有制经济形式的比重上归纳。)

民族资本主义在近代中国经历了曲折发展的历程,作为资本主义的生产方式,对中国近代化产生了深远影响。阅读下列材料,回答问题。

材料1:近代民族资本主义工业简况表(部门)

| 年份 |

新办民族工业 总数/家 |

新增民族工业 资金总额/万元 |

平均每年 设厂数/家 |

平均每年 新增资本/万元 |

| 1869~1894 |

50多 |

500多 |

1.42 |

1.41 |

| 1895~1900 |

100 |

4500 |

16.7 |

750 |

(1)据材料1并结合所学知识,从政治、经济、思想角度分析此时民族企业发展的原因。

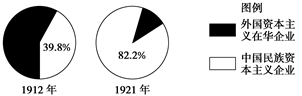

材料2:我国民族资本主义面粉业与生产能力发展变化

(2)据材料2所示的民族工业的状况,从政治、思想方面分析对我国民主革命转型所产生的影响。

材料3:南京国民政府时期大事记(节选)

1928年,国民政府形式上统一全国;赣南、闽西革命根据地建立。

1929年,世界经济危机爆发。

1930~1931年,蒋介石对革命根据地发动三次“围剿”。

1931年,日本发动“九一八”事变,侵占中国东三省。

1933~1934年,蒋介石派兵对革命根据地发动第四、五次大“围剿”。

1945年,陈立夫、陈果夫控制的中国蚕丝公司在上海设立。

1946年,《中美友好通商航海条约》签订。

(3)依据材料3概括不利于民族工业发展的内外因素有哪些?

(4)综合上述材料并结合所学知识,分析民族资本主义工业在旧中国的历史地位。