材料一:若强中御外之策,惟有以忠义号召天下之心,一朝廷威灵合九州之力,乃天经地义之道,古今中外不易之理。夫不可变者,伦纪也,非法制也;圣道也,非机械也, 心术也,非工艺也。

材料二 君权日益尊,民权日益衰,为中国致弱之根源,君权与民权合,则情易通,议法与行法分,则事宜就,二者斯强矣。

材料三 我们革命的目的,是为中国谋幸福,因不愿少数满洲人专制,故要民族革命;不愿君主一人专制,故要政治革命;不愿少数富人专制,故要社会革命。达到这三样目的后,我们中国当成为至善至美的国家。

材料四 我们现在认定,只有两位先生可以救治中国政治上、道德上、思想上一切黑暗。

(1)上述材料分别代表了中国近代那些政治派别的观点?

(2)分别分析其对中国近代化所产生的影响。

(3)并简要概括这些变化给后人的启示。

制造业的发展是从手工制造迈向机器制造,从家庭制造迈向工厂制造的过程。如今世界制造业中心正在向中国转移,中国作为制造业大国的地位正在被世界所公认。

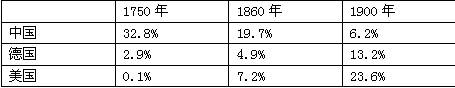

材料 1750年至19 00年,中美德三国在世界制造业产量中所占的相对份额统计表

(1)我国古代曾多次出现“中国制造”的辉煌。试以唐朝手工业发展的史实为例简要加以说明。

(2)上述材料反映了当时世界什么历史现象?结合材料中涉及的三个国家分析出现这一现象的原因。(12分)

(1)关于五四爱国运动,一种观点认为它是“青年学生从希望到失望的急剧转折,从而刺激了运动的发生”。另一种观点认为,它是“知识界长期思想解放的结果”。请结合史实分别加以说明。

材料一五四运动大事记

1919年5月4日,北京学生在天安门举行学界大示威。

5月6日,北京、上海商会要求释放被捕学生,拒签和约,抵制日货。

5月7日,上海召开国民大会,通函全国断绝与日本的商业关系。

5月10日,上海商会致书北京中华总商会,反对对日妥协。

5月20 日,北京商会决议,抵制日货,武汉商会响应。

5月25 日,南京下关码头工人拒卸日货。

6月1日,上海工商界组织游行讲演团。

6月6日,上海华商电车公司工人罢工。求新厂、浦东各厂工人罢工。南京罢市、宁波罢市。

6月10日,沪宁杭甬铁路工人、各轮船水手全体罢工,天津、汉口、济南罢市。

(2)从材料一中,找出频繁出现的关键词,它说明了什么问题?

材料二五四运动已过去九十多年,九十年间,人们不断反思,从不同角度诠释着五四精神:

蔡元培在《去年五四以来的回顾与今天的希望》中说:一年以来,因为学生有了这种运动,各界人士都渐渐地知道注意国家的重要问题。这个影响实在不小。

张闻天在《中国现代革命运动史》中说:启导广大人民的觉悟,准备革命力量的团结,这是五四运动最伟大的功绩。

瞿秋白在《中国革命中争论问题第三国际还是第零国际》中写道:中国革命到五四运动已加入到俄国的十月革命所开始的世界社会主义革命。

(3)依据材料二概括五四运动的历史作用。

材料三(五四运动)以专注于文化批判始,仍然复归到政治斗争终。启蒙的主题、科学民主的主题又一次与救亡、爱国的主题相碰撞、纠缠、同步。中国近现代历史总是这样。

一一李泽厚《启蒙与救亡的双重变奏》

(4)分析材料三,五四运动揭示了一个什么道理?

阅读下列材料,回答问题

材料一 1945年5月8日,德国签署无条件投降书,苏联人民举国欢庆。而当时担任美国驻苏参赞的凯南却对身边的记者说:“人们在欢呼跳跃……他们以为战争结束了。而战争才刚刚开始。”

材料二 基辛格曾在美国尼克松政府中担任国务卿。他在自己的回忆录中这样谈到60、70年代美国所面临的局势:“我们正处在一个令人痛苦的调整时期,来适应世界政治的深刻变化;我们不得不面对我们的历史和我们的新的需要这两者之间的紧张关系。……我们正变得像其他国家一样,需要承认我们的力量虽大,但还是有限度的。我们的能力和我们的问题相比,再也不是无限的了;相反,无论是在才智上,还是在物质上,我们都必须规定一个轻重缓急。”

材料三朋友,是的。盟国,是的。但是,他们正在与我们竞争。在经济领域的问题上,他们在全世界同我们竞争得非常激烈。……同我们在第二次世界大战结束的时候相比,美国遇到了我们甚至连做梦也没想到过的那种挑战。

——1971年美国总统尼克松的讲话

(1)材料一中所说的两个“战争”分别指什么?概括分析促成第二个“战争”的原因。

(2)材料二和材料三反映出当时国际形势发生了什么变化?由此,美国对外政策做了哪些调整?

阅读下列材料,回答问题

材料一世界正在成为一个经济单位。南北美洲和东欧(与西伯利亚一起)生产原料,非洲提供人力,亚洲提供各种奢侈商品,而西欧则指挥这些全球性活动,并愈益倾全力于工业生产。

———斯塔夫里阿诺斯《全球通史-1500年以后的世界》

材料二资产阶级,由于一切生产工具的迅速改进,由于交通的极其便利,把一切民族甚至最野蛮的民族都卷进文明中来了。它的商品的低廉的价格,是用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最顽强的仇外心理的重炮。它迫使一切民族——如果它们不想灭亡的话——采用资产阶级的生产方式;它迫使它们在自己那里推行所谓文明,即变成资产者。一句话,它按照自己的面貌为自己创造出一个世界。

——《共产党宣言》

材料三 中国经济现代化必须抓住机遇,我们在历史上曾经错失三次重大机遇。……第一次是1793年错失第一次工业革命扩散的机遇。……第二次是1842-1860年错失第二次工业革命起步的机遇。……第三次是1957-1976年错失第三次科技革命技术转移的机遇。

——《中国现代化报告2005》

材料四20世纪90年代以来,商品、资本、技术、信息以及劳动力等各类要素在全球范围内的流动更加频繁,国际直接投资对全球经济布局进行重大调整。面对经济全球化的迅速发展,两种观点激烈冲突——

观点一:经济全球化带来诸多负面效应,反对经济全球化。

观点二:经济全球化使世界面貌发生新的转变,支持经济全球化。

(1)简要概括材料一所反映的世界主要发生了怎样的变化。这种变化与哪个历史大事件有关?

(2)依据材料二,如何理解近代中国被“卷进文明中来”。

(3)材料三认为中国经济现代化在历史上曾错失三次重大机遇,简要分析错失第三次机遇的原因。

(4)请从材料四中任选一种观点,并作简要解释。

阅读下列材料,回答问题

材料一

图一 锦衣卫印图二 军机处内景

材料二 泰西之强,在其政体之善也。其言政权有三:其一立法官,其一行法官,其一司法官。立法官,论议之官,主造作制度,撰定章程者也。行法官主承宣布政,率作兴事者也。司法官主执宪掌律纠愆谬者也。三官立而政体立,三官不相侵而政事举。……今欲行新法,非定三权未可行也。

——康有为《日本变政考》

材料三皇上若决定变法,请先举三者……。设制度局于内廷,选天下通才十数人,入直其中,王公卿士,仪皆平等……。皇上每日亲临商榷,何者宜增,何者宜改,何者当存,何者当删,损益庶政,重定章程,然后敷布施行,乃不谬紊。

——康有为《应诏统筹全局折》

材料四中华民国之主权,属于国民全体。……中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。……中华民国之立法权,以参议院行之。……参议院对于临时大总统,认为有谋叛行为时,得以总员五分之四以上之出席,出席员四分之三以上之可决弹劾之。

材料五第一条 中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社

会主义国家。

第二条中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

第三条中华人民共和国的国家机构实行民主集中制的原则。全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生,对人民负责,受人民监督。

(1)材料一的两幅图,反映了当时社会政治制度的什么特点?(4分)

(2)依据材料二、材料三,指出康有为所说的“制度局”类似于西方国家的什么机构?其主要根据西方的什么学说提出此主张?

(3)材料四和材料五所反映的两种政治制度的共同特点是什么?与这两次政治制度变革相关的历史大事件分别是什么?

(4)上述材料反映了明清以来中国政治制度发展的基本趋势是什么?你如何认识这种趋势?