对中国的了解、感知、认识、定位和描述等,西方人总是根据自己的兴趣和价值观、文化心理等进行判断、取舍、抉择并做出相应的反应。不同历史时期,西方人眼中的中国印象截然不同。阅读下列有关材料,回答问题。

材料一 18世纪初期西方人心目中的中国印象

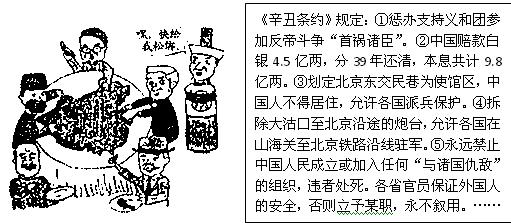

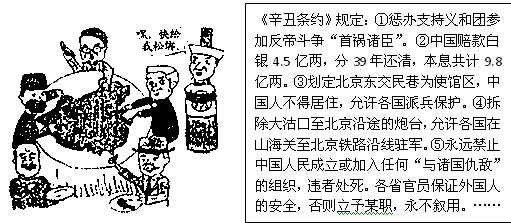

材料二 19世纪末的中国印象与《辛丑条约》内容

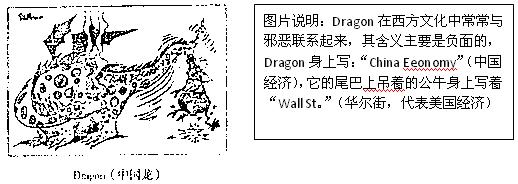

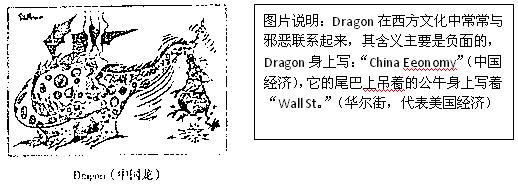

材料三 21世纪初部分西方人的中国印象

(1)结合清朝前期的政治、经济和外交状况,分析18世纪初期西方人把中国称为“巨人中国”的原因。

(2)材料二反映了近代中国的哪些现象?对此,先进的中国人积极应对,先后设计了各种救国方案。你若要了解其中一方案,可以查阅哪一历史文献?请举出19世纪末20世纪初的一个方案加以说明。

(3)上图反映了部分西方人的印象,认为中国是强凡而邪恶的,美国经济受制于中国经济。b£结合20世纪70年代以来世界政治、经济格局及中国自身的发展变化,说明产生这种看法的原园。

(4)联系所学知识,谈谈你对部分西方人“美国经济受制于中l斟经济”这一的观电的看法

英国对现代世界的先导作用是无可否定的现代社会的|午多特征都从英国开始,是英围率先敲开了通向现代世界的大门,也为后世提供了许多经验和教训。阅读下列材料,回答问题。

材料一光荣革命创造了一种适合英国历史和政治传统的新的社套进步方式.那就是:

用和平变革曲万式舞现社会进步。这种模式,成为它碧石世留下曲最驻特的遗产。从此以后.英国就是在议会制度的框架之内,进行和平和渐进的制度改革.光荣革命之后,英国出现丁一个相对宽松、相对自由的社会环境。,

—一北京大学历史系教授钱秉旦

材料二采说,牛顿为工业革命创造了一把科学的钥匙.瓦特拿着这把钥匙开启了工业苹命的大门工业革命使英固成为世脊上最强大的固家,它的强大的工业生产能力,在当时就使英国一个国家能够对抗整个世脊。工业革命,还使英国走进了现代化的大门,使英国成为第一个现代化国家这也就迫健整十世拜追随着英国向现代化的方向前进,因此,我们从这个意义上,可以说是英国引领了当时世举的潮流,打开了现代世界的大门。——《大国崛起·工业先声》

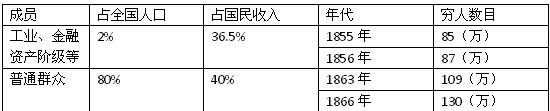

材料三 19世纪中叶英国社会状况(部分)一览表

——吴于廑主编《世界史·近代史》

材料四 19世纪上半叶在英格兰是一个盗匪肆虐的黄金时代,是一个因无法控制犯罪

及暴力事件而威胁到现政权的时代,一个犯罪暴力冲突四处蔓延并难以遏制的时代。根据内务部统计,仅在英格兰和威尔士,所发生的刑事犯罪数字为:1805年,4605起;1815年,7898起;1825年,14437起;1835年,20731起;1842年达到31309起。不难发现,在短短的37年中,犯罪数字竞增加了6倍多。

在19世纪上半叶的曼彻斯特,社会下层的工匠、农业工人及其家庭成员的平均寿命只有17岁。在工业城市格拉斯哥,1821年工人因疾病而死亡的比例为2.89%,1838年上升为3.8%,1843年达到4%。在兰开斯特郡1841年死亡的102025名工人中.有83216人不到20岁,他们的平均寿命只有22.1岁。这些人大部分因可以医治的疾病而死,只是由于贫困而无法得到治疗。国民体质下降,在19世纪已成为关系到全民族命运的大事。布尔战争爆发后,人们突然发现堂堂英国居然难以征集到足够的合格士兵。

一一钱乘旦主编《寰球透视:现代化的迷途》

材料五 19世纪末20世纪初,主要资本主义国家在社会领域进行了多方面调整。如英国1909年颁布的一项法案授权成立工资管理处,负责确定在“流汗行业”工人的最低工资;另一项法案授权成立一个行业管理局,为失业者提供就业信息;1911年提出国家保险法法案,对失去健康和生病者提供了保险。法国1892年的法律为所有工人确定了最大限度的工作时间10小时;1893年的法律为工人安全和健康作了充分的规定,同时还保障工人及其家属的免费医疗。德国也先后颁布了“疾病保险法”、“意外工伤保险法法案”、“老年及残疾保险法”,保障工人的权益。

一一吴于廑主编《世界史·近代史》

(1)据材料、二,从政治、经济、科技三方面概括说明“是英国率先敲开了通向现代世界的大门”这一论断。

(2)据材料三、四,概括指出工业革命后的英国出现了哪些严重的社会问题?

(3)据材料五,概括19世纪末20世纪初欧洲主要资本主义国家在社会领域内所采取的

措施。结合所学知识,指出这些措施对主要资本主义国家社会发展和稳定产

生的积极影响。

(4)社会和谐是中国特色社会主义的本质属性。综合以上材料,谈谈当前我国构建社会

主义和谐社会从中可借鉴哪些有益经验?

对中国的了解、感知、认识、定位和描述等,西方人总是根据自己的兴趣和价值观、文化心理等进行判断、取舍、抉择并做出相应的反应。不同历史时期,西方人眼中的中国印象截然不同。阅读下列有关材料,回答问题。

材料一 18世纪初期西方人心目中的中国印象

材料二 19世纪末的中国印象与《辛丑条约》内容

材料三 21世纪初部分西方人的中国印象

(1)结合清朝前期的政治、经济和外交状况,分析18世纪初期西方人把中国称为“巨人中国”的原因。

(2)材料二反映了近代中国的哪些现象?对此,先进的中国人积极应对,先后设计了各种救国方案。你若要了解其中一方案,可以查阅哪一历史文献?请举出19世纪末20世纪初的一个方案加以说明。

(3)上图反映了部分西方人的印象,认为中国是强凡而邪恶的,美国经济受制于中国经济。b£结合20世纪70年代以来世界政治、经济格局及中国自身的发展变化,说明产生这种看法的原园。

(4)联系所学知识,谈谈你对部分西方人“美国经济受制于中l斟经济”这一的观电的看法

纵观15~20世纪,在人类历史经历的重大转变过程中,大致有五次发展机遇,但对中国和西方却产生了不同的影响。阅读下列有关材料,回答问题。

材料一 16世纪前后,中国和西方几乎同时出现工业文明的曙光,但中、西方发展状况迥异。到17、18世纪,西方资本主义取得长足发展。

材料二 18世纪60年代至19世纪中期,中国正沐浴在“康乾盛世”的余晖中,西方却经历了一场历史性的变革——工业革命。

康乾盛世前后100多年魔术般的变化,令全世界的思想家、政治家以及有识之士们大为震惊。马克思称之为“奇异的悲歌”:“一个人口几乎占人类三分之一的大帝国,不顾时势,安于现状,人为地隔绝于世并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定最后要在一场殊死的决斗中被打垮。”

材料三我们发觉自己处于这样一个世界:……在这个世界里,充满了流线型汽车、有轨电车和飞机;这世界受到了来自传声筒的喧声的干扰,遭到了新闻标题以及电影和电视中的不断变化的镜头的攻击。这世界是有史以来唯一的一种经济统治——工业文明统治的一部分;它不但为西欧诸民族所分享,也为俄国人、美国人和日本人所分享,甚至还在某种程度上为中国人和印度人所分享。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料四邓小平后来在回顾党的历史的时候多次说过:“一九五七年后,‘左’的思想开始抬头,逐渐占据了上风。”这主要是指经济建设上急于求成的“大跃进”和从反右派斗争扩大化到庐山会议“反右倾”再到八届十中全会以后阶级斗争扩大化的“左”倾错误。

——胡绳主编:《中国共产党的七十年》

材料五“现在世界上真正大的问题,带有全球性的战略问题,一个是和平问题,一个是经济问题或者说发展问题。”

——《邓小平文选》(1985年3月4日)

材料六“中国要谋求发展,摆脱贫穷和落后,就必须开放。开放不仅是发展国际间的

交往,而且要吸收国际的经验。”

——《邓小平文选》(1988年6月3日)

材料七 100年是漫长的也是短暂的,在人类告别风云变幻的20世纪时,中国告别了上个世纪曾经的苦难,经过100多年的求索与奋斗,世界重新认识了中国,中国以新的面貌融入了世界。世纪跨越,中国人跨越的绝不仅仅是一个时间的节点,伴随着国家一起迈入2l世纪的是中华民族伟大复兴的理想。

——《复兴之路》解说词

(1)据材料—并结合所学知识,列举这种“长足发展”在政治和思想领域的主要表现。

(2)据材料二并结合所学知识,分析为什么当时的中国没能发生同样的变革?

(3)材料三中提及的“经济统治”和“分享”,意味着世界连成一体。据材料并结合所学知识概括指出世界是通过哪些条件连成一体的?

(4)19世纪70年代以后,第二次工业革命把人类推进到电气时代,这给世界各国带来新的发展机遇。列举19世纪末20世纪初中国民族资产阶级为抓住这一发展机遇而进行的主要活动。

(5)20世纪50至70年代,新科技革命使西方迎来了资本主义发展的黄金时期,而中国

却在探索社会主义建设道路上频频出现失误。结合所学知识,分析当时中国频频出现失误的主要原因。

(6)20世纪八九十年代之交,世界经济全球化趋势进一步加强。为抓住这一机遇,这一时期的中国政府在坚持对内深化改革的同时,在对外开放方面作出过哪些重大的战略决策?

(7)根据材料七并结合所学知识,从经济和外交方面说明在世纪跨越的关键时期,中国如何“以新的面貌融入了世界”?

阅读材料,结合所学知识回答问题。

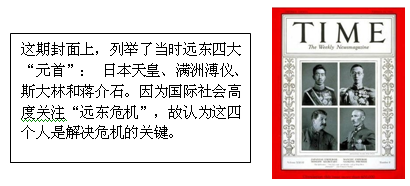

有世界“史库”之称的美国《时代》周刊,在20世纪30、40年代,对中国的报道涉及到政治层面的比较多。它独特的报道风格和对中国局势的关注,受到国人的瞩目。

材料1:1936年2月24日《时代》周刊封面人物——远东四大元首:日本天皇、满洲溥仪、斯大林和蒋介石

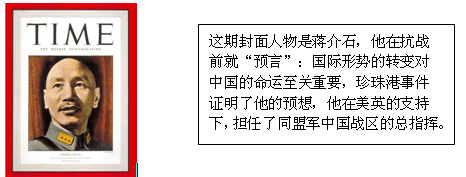

材料2:1942年6月1日《时代》周刊封面人物——蒋介石

(1)“远东危机”指什么?它对国际社会产生了什么主要影响?

(2)《时代》周刊认为这四大“元首”都是解决问题的关键,你同意这个观点吗?请说明你的理由。

(3)蒋介石及领导的国民政府在抗战中有什么积极表现?

(4)综合材料和所学知识,分析《时代》周刊将以上人物列为封面人物的原因。

环渤海地区包括辽宁、北京、天津、河北、山东等五省市。在近代,该地区是列强侵略的重点,也是中国人民抗争最激烈的地区之一。新中国成立以后,尤其是改革开放以来这地区发生了历史性巨变。

材料:下图(缺图)是近代列强侵略环渤海地区和中国人民抗争示意图。

(1)据图,概括说明列强对该地区的侵略呈现出怎样的变化趋势。

(2)在近代中国人民争取民族独立过程中,义和团运动和辛亥革命各自走了一条怎样的道路?五四运动又为探索民族独立的道路做出了哪些新贡献?

(3)新中国成立和向社会主义过度时期,中共在环渤海地区,为建立和建设新中国作出了哪些重大努力。