A、Z、R、D、E、F、G是七种原子序数依次增大且不大于20的元素,其中有两种非金属元素位于同一土族。己知A、Z、D均能与R形成原子(或离子)个数不同的儿种常见化合物。请回答下列有关问题。

(1)若X、Y是D、F形成的最高价氧化物对应的水化物,浓度均为0.1mol/L的X、Y溶液的pH之和为14,则X、Y的晶体熔点相对高低为(写化学式) ,导致这种差异存在的原因是 在相同温度下,相等物质的量浓度的X、Y各自的溶液中,由水电离出的c(H+)的相对大小关系为 。

(2)A与Z、E均可形成正四面体构型的气态分子Q、P,又知P的燃烧热为1430kJ/mol.则其燃烧的热化学方程式 。

(3)R与D、F间;R与F、G间均可形成多种化合物,其中有两种是目前广泛使用的具有消毒杀菌能力的化合物。则相同物质的量浓度的这两种物质的溶液,消毒杀菌能力较强的物质的化学式为 ,另一种物质的溶液中,各离子浓度由大到小的顺序为 。

(4)上述七种元素间能形成多种常见二元化合物,其中Z与G形成的一种化合物存在两类化学键的物质溶于HC1溶液的化学反应方程式为 ,ZR2的电子式是 ,该分子的空间构型为 化合物ZRF2的结构式为____

(5)R能形成多种单质,如R2、R3,研究表明,新近制得的一种组成为R4的分子中,每个R原子均与另外两个R原子各形成一个键,则1molR4中共用电子对数为____NA,列有关R4的说法中正确的是

①R4与R3、R2互为同位素

②R4不能与A、Z、D的单质反应

③R4中各原予最外层均为8电子结构

④R4是1种新型化合物

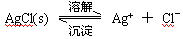

已知难溶于水的盐在水中存在溶解平衡:

在一定温度下,水溶液中Ag+的物质的量浓度和Cl-的物质的量浓度的乘积为一常数,可用 KSP表示:KSP= c(Ag+)·c(Cl-)=1.8·10-10。

若把足量AgCl分别放入① 100 mL蒸馏水,② 100 mL 0.1 mol / L NaCl溶液,③ 100 mL 0.1 mol / L AlCl3溶液,④ 100 mL 0.1 mol / L MgCl2溶液中,搅拌后,在相同温度下Ag+浓度由大到小的顺序(用序号回答)是 ______>______>______>______。在0.1 mol / L AlCl3溶液中,Ag+的物质的量浓度最多为_________mol / L。

10℃时加热NaHCO3饱和溶液,测得该溶液的pH发生如下变化:

| 温度(℃) |

10 |

20 |

30 |

加热煮沸后冷却到50℃ |

| pH |

8.3 |

8.4 |

8.5 |

8.8 |

甲同学认为,该溶液的pH升高的原因是HCO3-的水解程度增大,故碱性增强,该反应的离子方程式为。乙同学认为,溶液pH升高的原因是NaHCO3受热分解,生成了Na2CO3,并推断Na2CO3的水解程度(填“大于”或“小于”)NaHCO3。丙同学认为甲、乙的判断都不充分。丙认为:

⑴只要在加热煮沸的溶液中加入足量的试剂X,若产生沉淀,则(填“甲”或“乙”)判断正确。试剂X是。

A.Ba(OH)2溶液 B.BaCl2溶液 C.NaOH溶液 D.澄清的石灰水

⑵将加热后的溶液冷却到10℃,若溶液的pH(填“高于”、“低于”或“等于”)8.3,则(填“甲”或“乙”)判断正确。

⑶查阅资料,发现NaHCO3的分解温度为150℃,丙断言(填“甲”或“乙”)判断是错误的,理由是。

用标准酸液滴定待测碱液时,下列操作对所测碱液的物质的量浓度有何影响。

A、偏低 B、偏高 C、无影响

请用序号填空

(1)用待测液润洗锥形瓶后再注入所量取的一定体积待测液____________

(2)未用标准液润洗酸式滴定管就直接注入标准酸液_________________

(3)用滴定管尖端未排气泡的碱式滴定管量取待测碱液_________________

(4)滴定前仰视读数、滴定后俯视读数_______________________________

(5)锥形瓶未润洗,且瓶中有少量蒸馏水_____________________________

化学平衡移动原理,同样也适用于其他平衡,已知在氨水中存在下列平衡:NH3+H2O  NH3·H2O

NH3·H2O  NH

NH +OH-

+OH-

(1)向氨水中加入MgCl2固体时,平衡向______移动,OH-的浓度_____,NH4+的浓度_______。

(2)向氨水中加入浓盐酸,平衡向______移动;

(3)向浓氨水中加入少量NaOH固体,平衡向_____移动,此时发生的现象是__________。

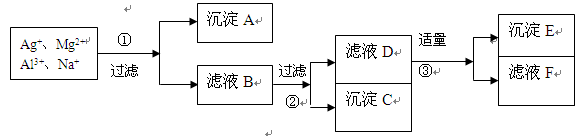

将含有Ag+、Mg2+、Al3+、Na+等离子的稀溶液,按下列实验步骤进行离子的依次分离。填写下列空白(各步可使用的试剂限于在NaOH、HCl、NaCl中选择)

(1)沉淀A是 ___,沉淀C ___,沉淀E是;

(2)加入试剂①是 ____,②是________________,③是______________。