在历史学习中,我们经常会碰到“历史现象”与“历史结论”的区别问题。“历史结论”是在对历史现象的理性认识和基本判断基础上形成的结论。下列属于历史结论的是

| A.1937年9月,国共合作宣言的发表标志着抗日民族统一战线正式成立 |

| B.1942年26个国家代表共同签署了《联合国家宣言》 |

| C.1953年朝鲜停战协定规定双方在朝鲜停止一切敌对活动 |

| D.第四次中东战争后,埃以双方与1978年签署《戴维营协议》 |

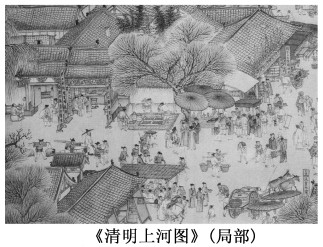

以下关于“市”的材料中,最符合下图场景的是

| A.“……立九市。其六市在道西,三市在道东。” |

| B.“凡江淮草市,尽近水际。” |

| C.“千竹夜市喧冶”;“蛮声喧夜市。” |

| D.“大街两边民户铺席……约十余里。” |

《周礼•考工记》载:“攻木之工七,攻金之工六,攻皮之工五,设色之工五,刮摩之工五,抟埴之工二。”材料所反映的当时官营手工业生产的显著特点是

| A.技术先进,生产标准化 | B.产品丰富,生产多样化 |

| C.分工细致,生产专业化 | D.产量庞大,生产规模化 |

古代劳动人民根据动物的出没时间和生活特征,将十二种动物作为十二生肖:鼠、牛、虎、兔……等。下面关于十二生肖与古代农业文明关系的分析正确的是

| A.促进了精耕细作技术的形成 | B.畜牧业是农业的基础 |

| C.有利于安排农事,发展生产 | D.家禽饲养,自成体系 |

隋唐时期,中国的耕犁已经相当完善。()

明清海禁政策的主要危害包括①阻碍了资本主义萌芽的发展②阻碍了中外经济文化交流 ③使中国逐渐落后于世界潮流④造成中国长期与世界隔绝

| A.①②③ | B.①②④ | C.②③④ | D.①②③④ |