朱熹认为“一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。”王守仁认为“心即理也”,“心外无理”。这说明两者的根本分歧在于 ( )

| A.“理”是否是世界万物的本源 | B.是否继承儒学正统以治理国家 |

| C.是否遵循“三纲五常”维护社会秩序 | D.是否从人的主观世界去寻求“理” |

乾隆时期来华的马戛尔尼曾说:“中华帝国只是一艘破败不堪的旧船,因为幸运地有了几位谨慎的船长才使它在近150年间没有沉没。”导致中华帝国“破败不堪”的最主要原因是

| A.封建制度衰落,落后于世界潮流 | B.清朝政治腐败,军备废驰 |

| C.土地兼并严重,农民起义不断 | D.自然经济占主导,资本主义萌芽发展缓慢 |

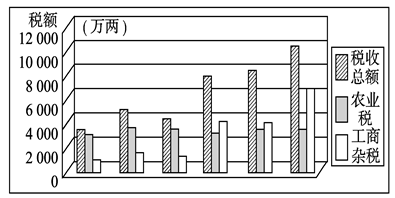

读《清代中期农业税与工商杂税变化趋势图》,从中我们可得到的信息包括:

①农业税相对稳定 ②工商杂税逐渐增长并超过农业税 ③商品经济发展④资本主义萌芽出现

| A.①②③④ | B.①②③ | C.②③④ | D.①②④ |

古代中国社会“凡民曰四,一曰士,二曰农,三曰工,四曰商”。明清之际,江南等地出现了“士商相混”的现象。这反映了

| A.工商皆本思想产生,平等观念深入人心 |

| B.重农抑商政策松弛,传统社会结构解体 |

| C.商品经济发展,等级观念淡化 |

| D.礼教束缚解除.传统观念转变 |

“国初海禁严,立意比驱鳄。借端累无辜,此事实大错。”清末黄遵宪诗中提到的“大错”实际指的是

A 打击了出口商品生产,导致中国海外贸易停顿

B 镇压东南沿海的抗清斗争,阻碍了中国国家统一

C 禁止官民出海贸易,动摇了中国社会稳定性

D 妨碍了海外市场的开拓,中国与世隔绝而落后于时代潮流

有一族谱记载:明清时期外出经商者日众,不少人依旧“壮则服贾,老则归田”。这说明

| A.社会风气日益恶化 | B.经世致用思想受重视 |

| C.商品经济繁荣发展 | D.重本抑末观念占主导 |