2010年8月22日,我国出台的《文化产业振兴规划》中强调,振兴文化产业,必须坚持把社会效益放在首位,努力实现社会效益与经济效益的统一;坚持通过创新推动体制改革和科技进步,增强文化产业发展活力;坚持推动中华民族文化发展与吸收世界优秀文化相结合,走中国特色文化产业发展道路;坚持以结构调整为主线,加快推进重大工程项目,扩大产业规模,增强文化产业整体实力和竞争力。

结合材料,谈谈振兴文化产业所体现的唯物辩证法道理。

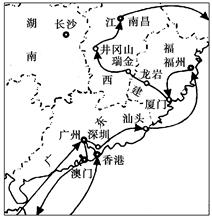

北京奥运火炬接力以“和谐之旅”为主题。圣火于2008年5月4日开始在国内113个城市传递,既经过了最早开放的经济特区,又经过了星火燎原的革命老区。读图,回答下列问题。

奥运火炬传递到经济特区深圳、汕头、厦门。这些城市在20世纪80年代以后,工业化、城市化进程不断加快。

奥运火炬完成了在广东、福建的传递之后进入江西。在这段路线上,也不断在发生另一种“传递”:许多企业从广东和福建迁移到江西。

有人把市场经济形象地称为“候鸟经济”,资本总是“飞向”成本低、收益高的地区。毗邻广东的江西某地,在调查中发现,本地的工业电价低于珠三角地区30%、水价至少低0.5元/m3,具有综合成本优势。当地政府通过对企业迁移现象的分析,预见到广东企业会向周边地区辐射。于是,该地有计划地出台一系列措施,比如以“一站式”服务提高行政效率,并大力加强基础设施建设,有很多广东企业到本地安家落户。

分析上述材料,说明该地是怎样发挥主观能动性发展经济的。

辨析题:

有一本被誉为“思考致富的巅峰之作,人生励志的丰硕成果”的畅销书,名叫《只要敢想你就行》。

请用所学的哲学知识,辨析“只要敢想你就行”这一命题。

阅读材料,回答问题。

材料一 W市为我国东部一个经济较发达的以原材料加工业为住的城市。该市经济一直高速增长,工业化水平较高。经过多年发展,该市交通、信息等基础设施比较发达,教育、科学研究和技术开发有较好的基础,对外开放程度较高。

但是,该市的经济发展也存在以下现象:三大产业比重为1.4:57.6:41,同期发展中国家第三产业的比重为45%,发达国家为70%;采掘、化工和机械制造三大重工行业占工业比重55%;万元GDP耗电量高于深圳、广州、上海、北京及世界平均水平;万元GDP耗水量相当于德国的9倍;工业废水、废气和固体废物排放量平均增幅高于同期经济增长速度,大大超过发达国家标准,主要水城水质量属于劣5类。

材料二由于污染物排放严重,几年前,该市发生了湖泊藻类疯长导致居民供水危机事件。事件发生后,市委积极组织各级党员干部认真学习和贯彻科学发展观,深入调研,在全市开展科学发展的思想解放大讨论,逐步认识到,按照现有环境和资源状况,如果继续原有发展方式,本市的经济发展将是不可持续的,最终受损的是该市人民的长远利益。

结合当地实际,该市市委围绕“构筑科学发展新优势”的新思路,确定了规划、产业发展、基础设施、公共服务、就业保障“五个一体化”战略和人才、科技、生态、民生、文化“五个互动”的转型路径,改变了干部实绩考评方法,以减排、节能、节地、科技创新、富民“五类指标”取代了原先GDP指标在发展中的核心导向地位。目前,该市环境状况已有明显好转,“可持续发展度”居全省前列。

运用所学哲学常识,说明该市市委是如何正确发挥主观能动性的?

材料一 建设社会主义新农村是《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中最引人注目的亮点之一。《建议》用“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”20个字,为我们描绘出了一幅新农村的美好蓝图。

材料二 在启动社会主义新农村建设过程中,有的省迅速召开新农村建设示范村座谈会,对农村房屋、自来水、路面硬化等基础设施提出了高标准建设的模式,并要求一步到位;有的地方领导亲自办样板,闭门造车,确定什么“五化”、“十化”的模式,要求下面“照葫芦画瓢”;还有些地方政府领导则热衷于到处考察取经,回来照搬别人的经验当作建设社会主义新农村的法宝。

(1)材料一说明了辩证唯物论的什么道理?

(2)请用所学的哲学观点对材料二的现象予以评析。

国务院常务会议审议并原则通过了《国务院关于修改〈全国年节及纪念日放假办法〉的决定(草案)》和《职工带薪年休假条例(草案)》。从2008年开始,五一黄金周长假将向国人道别,同时将除夕、清明、端午、中秋传统文化节日增设为国家法定节假日,各放假1天。

根据材料,回答问题:

(1)请从唯物论的角度谈谈国家为什么调整国家节假日布局?

(2)针对节假日的调整,我们在制定节假日计划时如何做到一切从实际出发?