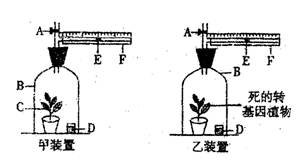

利用如图装置测定某植物光合作用的强度,请分析回答有关问题

(注:A为开关;B为玻璃罩;C为转基因植物;D为烧杯,内装NaOH或NaHC03溶液;E为红墨水滴;F为直尺)。

Ⅰ.实验步骤

(1) 测定植物的净光合作用强度,方法步骤是:

①在甲、乙两装置的D中都放入等量的NaHCO3溶液;装置乙作为 ;

②将甲、乙两装置放在______、温度等条件相同的环境中:

③30分钟后分别记录甲、乙两装置红墨水滴移动的 。

(2) 测定植物的呼吸作用强度,方法步骤是:

①在甲、乙两装置的D中都放入等量的 ;

② ;

③30分钟后分别记录甲、乙两装置的实验结果

Ⅱ. 实验结果和分析

(1) 实验结果如下表,填写表中的两个空格:

(2) 假设红墨水滴每移动l厘米植物体内的葡萄糖增加或减少1克,那么植物的呼吸速率是 克葡萄糖/小时,植物的实际光合速率是 克葡萄糖/小时。假设每天光照15个小时,一昼夜积累葡萄糖 克(不考虑昼夜温差的影响)。

下面是一组与实验有关的问题,请回答:

(1)要鉴定某一样液中是否含有还原性糖,可以使用试剂,若产生

则说明样液中含有还原性糖,此鉴定过程(填“需要”或“不需要”)水浴加热。

(2)鉴定花生子叶中是否存在脂肪时,能将脂肪染成橘黄色的染液是染液,制作临时装片用其染色时要使用50%酒精,目的是。

(3)鉴定黄豆组织中是否存在蛋白质时,向组织液中加入相应试剂后,如果出现,则说明组织液中有蛋白质存在。

(4)在观察细胞内DNA和RNA的分布实验中,一般使用混合染色剂,DNA可以被染成绿色,RNA被染成红色。

(5)用高倍镜显微镜观察线粒体的实验中用染液可以使线粒体呈现

(颜色),而细胞质接近无色。

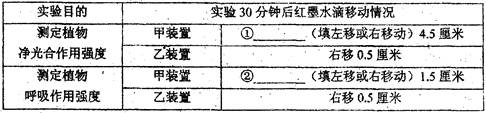

请据图分析完成下列问题:(注:[ ]内填图中序号,横线上填名称)

(1)甲、乙、丙中属于原核细胞的是,它与真核细胞的主要区别是

。

(2)太阳光能通过图乙细胞中结构 [ ]进行的光合作用后,才能进入生物界。

(3)图丙细胞中合成蛋白质的场所是[ ],图丙细胞中的[ 3 ]的功能是对来自内质网的蛋白质进行。

(4)如果图乙细胞是低等植物细胞,则图中还应该有的细胞器是。

(5)图乙细胞内具有双层膜结构的有[]______________、[]_____________和[16]____________________ 三种。

(6)构成图乙中[2]的化学成分主要是,它对细胞有支持和保护作用。

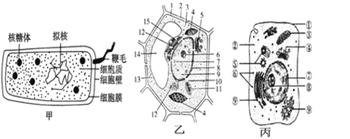

下图为人体内两种重要化合物A与B的化学组成关系,请回答相关问题:

(1)图中a的名称是,a的结构通式为,a有种。

(2)B是绝大多数生物细胞内贮存的物质;其基本组成单位b是,有种。

(3)细胞内的A和B都可与某些试剂发生特定的颜色反应。能与A反应的试剂是,B能被相应的试剂染成色。

(4)若A为胰岛素,请说出参与其“生产流水线”的细胞器:_______________________

________________________________________________。

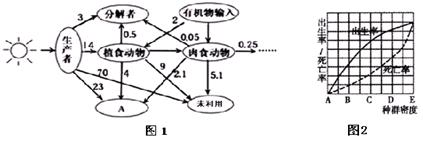

某自然保护区地震后,据不完全统计,植被毁损达到30%以上。图1为该地区人为干预下恢复过程的能量流动图(单位为103kJ/m2·y),图2表示恢复过程中某种群的种群密度对种群的出生率和死亡率的影响。请回答:

(1)如图1所示,输入该生态系统的能量主要是,第一营养级到第二营养级的能量传递效率为(保留一位小数)。

(2)图1中A表示______,图中未利用部分的能量在生物体内的存在形式是。

(3)如图1所示,除生产者外其它营养级需要补偿能量输入的原因是。计算可知,肉食性动物需补偿输入的能量值至少为×103kJ/m2·y。

(4)由图2可知,种群密度在点时,种群数量的增长速率最大;在点时,表示该种群已达到环境容纳量(K值)。

(5)随着时间的推移,地震毁损的自然保护区内生物的种类和数量不断恢复的过程属于演替。

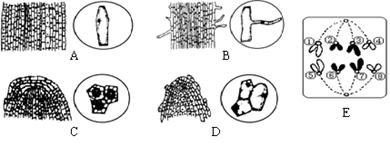

如图中A、B、C、D是洋葱根尖局部放大图,E是其中某个细胞的分裂图像,请据图回答问题:

(1)与叶肉细胞相比,B处细胞内不具有的细胞器是。

(2)做“观察植物细胞的有丝分裂”实验时,主要观察上图的细胞。此处的细胞能产生,其作用是促进细胞伸长生长;若用单侧光照射洋葱根尖,则根会向弯曲生长。

(3)E图示洋葱根尖细胞部分染色体及有关基因,若用15N对⑤号染色体上的DNA进行标记,正常情况下,标记了n个这样的细胞连续分裂三次,形成含15N的子细胞数是个。假设该植物的基因型是AaBb,E图中若④号染色体上有A、B基因,则a、b基因位于号染色体上。

(4)某同学用完全培养液培养洋葱,他除进行充气外,还定期更换培养新鲜培养液,但几天后,洋葱却萎蔫了,这是因为:。

(5)图A、B、C、D所示细胞的形态结构功能各不相同,其根本原因是。