6月22日,北京、重庆、广州、海口四地学生在当地正午时刻(即地方时12点),观测同一高度物体的日影,按观测记载的日影长短次序应该是

| A.海口—广州—重庆—北京 | B.北京—重庆—广州—海口 |

| C.北京—重庆—海口—广州 | D.重庆—海口—广州—北京 |

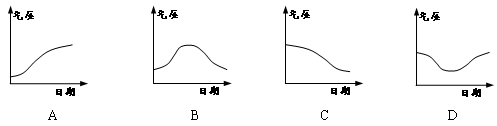

下图表示造成北方“秋高气爽”的天气系统过境前后气压变化的曲线的是:

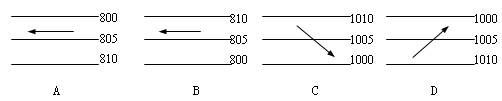

下列各风向示意图中(单位:百帕),表示南半球高空的是:

读下列四图中,回答下列各题:

上图中夜晚气温最高和昼夜温差最大的是:

A.D和B B.D和A A.B和C A.C和A地面获得太阳辐射能的多少,与下列各项要素成正比的是:

①太阳高度②地理位置③大气厚度④大气透明度

| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.①④ |

下列地理现象和形成原因,按其内在联系正确的是:

| A.日出前的黎明和日落后的黄昏天空仍然明亮----大气的吸收作用 |

| B.冬季“月夜苦寒”----大气散射作用 |

| C.夏季多云温差不大----大气反射作用 |

| D.工矿城市的上空雾比郊区多----空气中尘埃较多 |

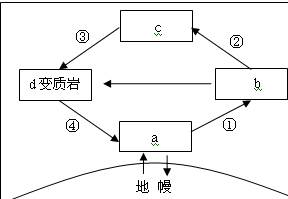

读“地壳物质循环示意”图,完成下列各题:

在a、b、c、d中,可能有生物遗体存在的是:

| A.a | B.b | C.c | D.d |

①②③④四个箭头,表示变质作用的是:

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |