(26分)阅读下列材料.结合所学知识回答问题。

材料一::“一起来,更精彩!”,这一口号是对所有希望参与亚运、服务亚运的志愿者的号召,而广州亚运会志愿者标志是志愿者口号的形象展现。标志将乐于奉献的“爱”与不畏艰苦的“行动”结为一体,把传统的“心、脚”进行了融合与创新。红色的心,是志愿者的纯朴的微笑与真诚的服务的象征,而心灵下方的那一双脚,代表了切实的行动。

材料二:广东省委书记汪洋提出走出体育场办亚运会开幕式,广州市根据“以珠江为舞台,以城市为背景”的理念选择确定了开幕式场地为海心沙岛。开幕式充分利用了海心沙得天独厚的城市中轴线和珠江东西交汇点的地理位置,以珠江为舞台,以城市为背景,把江水、两岸、城市地标,包括西塔、广州塔等建筑物尽收其中,充分利用激光、喷泉、船、帆、塔六大实物和光影元素,融天、地、水、桥于一体,打造出全新的舞台概念。艺术表演以“水”为主题,又全面综合运用多种元素,尽情展现水的魅力。

(1)结合材料一,运用《文化生活》的有关知识,分析广州亚运会志愿者标志的设计体现了“文化传承与创新”的哪些观点?

(2)结合材料二,阐述唯物辩证法的矛盾观。

近年来,雾霾已成人民的“心肺之患”。雾霾防治,需要多方共同参与。阅读表一、材料一、材料二,回答问题。

材料一:在2014年2月12日的国务院常务会议上,李克强总理开门见山说,“雾霾成了网上出现频率最高的词语,已成为民生改善的当务之急,“要打一场治理雾霾的攻坚战、持久战”下大力、出真招、见实效,切实消除人民群众的心腹之患”“让广大百胜享有清空明月、蓝天白云”

2014年3月5日,国务院总理李克强在十二届全国人大二次会议上作政府工作报告时指出:“雾霾天气范围扩大,环境污染矛盾突出,是大自然向粗放发展方式亮起的红灯。必须强生态坏境保护,下决心用硬措施完成硬任务.""以雾霾频发的特大城市和区域为重点,以细颗粒物(PM2.5 )和可吸入颗粒物(PM10)治理为突破口,抓住产业结构、能源效率、尾气排放和扬尘等关健环节,健全政府、企业、公众共同参与新机制,实行区域联防联控,深入实施大气污染防治行动计划。

材料二:时于政府部门而言,完善除霾方案的同时,也应强化执法、落实监管;对于企业而言,更应承

担起保护环境的企业社会责任,转型升级、减少污染排放;对于会众而言,也应从日常生活做起,不断减少在生活、生产、养殖等环节产生的点源污染.

真正消除人民群众的“心肺之患”,需要以壮士断腕的决心加快推进结构调整和发展方式转变,也需要更多地探索和推广减书院进技术和管理措施,更需要每一个个体的主动、积极和广泛参与.在治雾霾的日子里,让看客走开。

(1)表一、材料一反映了我国经济发展中的什么现象与问题?(6分)

(2)结合材料一,运用政治生活知识,说明政府应如何履行职责治理雾霾?

(3)结合材料二,运用经济生活知识,企业和个人在防治雾霾中应该怎么做?(10分)

材料: 从2013年1月7日以来,一场茫茫雾霾笼罩中国中东部。在全国74个监测城市中,有33个城市空气质量达到了严重污染,多地的PM2.5濒临“爆表”。这一“史上最脏”天气再次告诉人们,以牺牲人之生存环境为代价的发展,是毫无意义的。建设“美丽中国”必须转变经济发展方式,推动产业结构优化升级;必须把建设生态文明理念贯彻到经济社会发展的各个方面。

运用实践的相关知识,分析材料所体现的哲学道理。

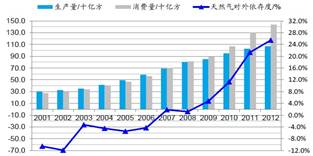

材料一:2001—2012年我国天然气供需和对外依存度情况

注:2013年,我国天然气占能源消费的比重由2012年的5.4%上升到5.9%,十二五规划的目标是8.3%,而2012年世界能源消费天然气所占比例是23.9%。

材料二:在今年新一届国家能源委员会首次会议上李克强总理强调,要放开竞争性业务,鼓励各类投资主体有序进入能源开发领域公平竞争。

(1)指出材料一反映的经济信息。

(2)结合材料,运用“我国的基本经济制度”“积极参与国际经济竞争与合作”的有关知识,说明如何促进中国天然气产业的发展。

针对社会存在的“仇富”心理,有人认为这是一种畸形心理,是“酸葡萄心理”,应鄙视它;有人认为,这种心理的存在有其深刻的社会经济背景,应正确对待,毕竟象马云、李娜、袁隆平等,大家不仅不会把他们当做“仇富”的对象,反而佩服他们。

(1)请运用经济学知识对第二种观点中的“社会经济背景”加以分析。

(2)运用经济学知识说说应如何解决“仇富”这一社会问题。

材料一:中国居民消费率与OECD平均消费率对比情况

注:①居民消费率是指居民消费占GDP的比重。

②OECD即经济合作发展组织,包括了几乎所有发达国家。

材料二:十二五时期,我国将坚持扩大内需战略,把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点。国家持续出台系列惠民措施,如增加人民收入,改善民生;增加“三农”投入和社会保障投入,加快完善覆盖城乡居民的社会保障体系,提高城镇居民基本医保和新农合的补助标准;进行税收制度改革,以缩小社会收入差距。

(1)材料一反映什么经济问题?

(2)结合材料二,用“收入影响消费”相关知识,说明我国出台系列惠民措施的经济学依据。

(3)简析我国“把坚持扩大消费需求作为扩大内需的战略重点”的经济学依据?