中国近代史上,帝国主义未能瓜分中国的最主要原因是

| A.帝国主义国家间的矛盾 | B.帝国主义同中国封建势力的矛盾 |

| C.义和团运动对侵略势力的打击 | D.中国人民不屈的反抗斗争 |

下图作品《自由引导人民》属于

| A.浪漫主义 | B.现实主义 |

| C.印象主义 | D.现代主义 |

比较下列两幅作品,他们最大的共同点在于都展现了一种:

| A.蒙昧主义色彩 | B.浪漫主义色彩 | C.现实主义色彩 | D.人文主义色彩 |

17-18世纪中国古代的主要经典和儒家学说,通过传教士的介绍、研究,在欧洲知识界和上层社会得到广泛流传与宣扬,成为启蒙运动者汲取精神力量的源泉。其中伏尔泰的开明君主专制思想主要是受中国古代那家思想的启发

| A.儒家的仁政思想 | B.道家的无为思想 | C.墨家的兼爱思想 | D.法家的法治思想 |

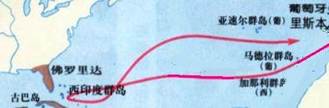

观察下图,分析下列说法与下图中航线的说法一致的是

| A.一个最伟大发现却又是最大错误的远航 |

| B.地圆学说最有力证据的远航 |

| C.一次为实现通往东方的梦想带来了美好的希望的远航 |

| D.第一次从印度满载香料、宝石、丝绸回国的远航 |

阅读下列材料:

材料一经济重心转向大西洋后,世界经济进入从产生到发展的活跃时期,随着国际竞争的加剧,科学技术革命连续发生,生产力高层次飞跃,领先国家经历了由英国到美国的更替,从而牵动了世界经济重心从西欧向北美跨越。

——《世界经济运行轨迹探索》

材料二 17世纪,整个欧洲大陆处于宗教迫害之中,反映自由、民主和科学的新思想,被当作“异端”、“邪说”而受压制,不少有发明创造的科技人才被处刑罚。与此同时,战争也连绵不断,法国处于内战和向外扩张的连战战争中,意大利四分五裂……这使科学技术人才纷纷流向地处欧洲边缘而较安定的英伦三岛。

1740年经英国政府批准的实用专利只有4件,1750年为7件,1760年增加为14件。

——《英国经济史编》

材料三(19世纪后期)英国科学虽然不少发明,但他们固守蒸汽时代的旧技术,轻视电力技术应用,比如电灯发明后,它以耀眼的光芒宣告,新的光源将使世界的面貌焕然一新。而当时在英国,电灯的推广却遭到煤气照明公司的反对,千方百计保护已取得垄断地位的煤气照明,致使第二次科技革命产生的新型工业部门的发展迟缓。

——《世界近代史》

材料四美国在这一时期的技术研究和技术引进,主要是应用技术,并不更多注意基础科学的研究,但这为后来科学研究和更多的技术发明创造了条件,争取了时间,聚集了力量。

第一、二次大战期间,欧洲及世界各地的著名科学家向美国流动,美国抓住这一有利时机采取自由开放的政策,在世界各地搜罗“智囊”,进口“博士”,以补自身不足,仅二次大战后,美国引进人才达二十多万人。

——《大循环》

根据材料以及所学知识:

(1)说明为什么18世纪英国会成为领先世界的大国?

(2)为什么19世纪末,英国会沦为二流国家?

(3)美国在二战后成为超级大国的主要因素。为什么?

(4)从美国的崛起中我们可以得到什么启示?