据民政部统计,2009年以来全国各类自然灾害共造成4.8亿人受灾,死亡和失踪1528人。直接经济损失2523亿元。这反映我国自然灾害发生的特点是

A 灾害种类多样但灾次较少

B 灾害种类少但灾次频发

C 灾害种类少且灾次较少

D 灾害发生频率高、强度大

下列内容中,属于非地带性分布现象的是()

①新疆沙漠中的绿洲②澳大昨亚中西部的热带荒漠

③亚马孙平原的热带雨林④南半球缺失的亚寒带针叶林带

| A.①② | B.①③ | C.①④ | D.③④ |

读下图,完成题。

若此图表示第二次世界大战后世界人口迁移的主要方向,则该图可能表示()

| A.从北美迁往拉美 | B.从亚洲迁往拉美 |

| C.从非洲迁往西亚 | D.从欧洲迁往亚洲 |

下列因素中,有利于人口从甲地迁到乙地的是()

| A.乙地较高的工资待遇 | B.严格的户籍管理制度 |

| C.甲地良好的教育条件 | D.甲地优美的环境 |

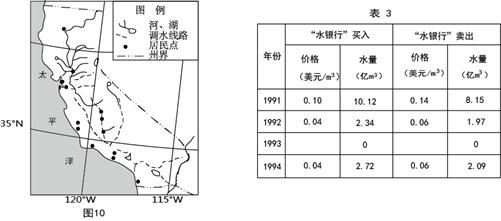

美国某州盛产蔬菜和水果,该州通过“北水南调”工程和“水银行”(调剂州内水资源余缺的管理机构)动作,较好地解决了州内水资源供需矛盾。图10为该州“北水南调”工程示意图,表3为该州“水银行”交易统计表。完成题。

该州实施“北水南调”的地理背景是

①自北向南地势逐渐升高②北部地区湿润多雨

③农业用地多集中在中部和南部④中部和南部聚落较密集

| A.①②③ | B.②③④ | C.①②④ | D.①③④ |

1993年该州“水银行”没有运作,是因为当年中南部地区

| A.节水技术改进,用水效率提高 | B.产业结构调整,用水量减少 |

| C.水价过高,需水方难以承受 | D.降水量增加,水资源充足 |

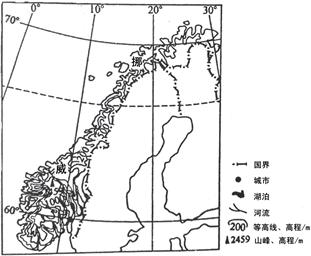

下图示意挪威位置和地形。挪威是世界上水能资源开发较充分的国家。该国大型水电站多为高水头(电站水库水位与发电机组所在位置高差大)电站。完成题。

挪威大型水电站多为高水头电站的主要原因是该国()

| A.海岸线曲折,多峡湾 |

| B.多山地,河流落差大 |

| C.地形平坦,水网密布 |

| D.河湖众多,少泥沙 |

挪威为建高水头电站而修建的水库()

| A.很少引发库区移民 | B.水位季节波动较小 |

| C.占用大量耕地 | D.可以保护鱼类和其他野生动物 |

挪威消耗民用电最多的是()

| A.照明 | B.制冷 | C.取暖 | D.烹饪 |

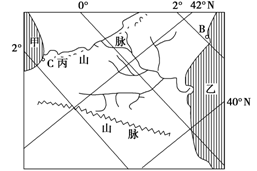

下图为世界某区域示意图,回答题。

有关该区域地理环境的叙述正确的是 ( )

| A.甲海域有世界著名的渔场 | B.丙山脉的走向为东北—西南走向 |

| C.乙海域面积将扩大 | D.夏季时C处的降水比B处多 |

有关该区域经济活动的叙述正确的是 ( )

| A.从甲海域到乙海域运输货物,经海峡走最近的距离可能夏季比冬季运输时间稍长 |

| B.甲海域东部国家水能资源丰富,水电比重占本国发电比重最大 |

| C.B所在国光热条件好,昼夜温差大,所以主要种植的农作物为橄榄、葡萄、苹果 |

| D.A国大部分地区温和多雨,适合多汁牧草的生长,所以乳畜业较为发达 |