阅读下面的文字,完成下面小题。

中国第一个人类学博士

岱俊

1920年暑假一过,李济将转到哈佛大学人类学系读博士学位,室友徐志摩则要到纽约的哥伦比亚大学学银行学,他们从此开始不同的人生。同船赴美,同室一年,分别后彼此都有些思念。从公开发表的1920年暑假后徐志摩致李济的九封信,大致可以看出如下几点:每封信徐志摩都爱说笑话,足显敏感好动的天性。他内心情绪炽烈,如对《新青年》团体的向往,研读胡适的《中国哲学史》的内心激动,对国内派出的官方考察团的嘲讽和对留学风气的不满等等。他对李济甚为欣赏,对其改学人类学,表示“绝对赞成”,他写道:“子由心理而社会,由社会而人种,变虽速而径不拐,我绝对赞成。……老兄刚毅木讷,强力努行;凡学者所需之品德,兄皆有之,岂复能毁天以殉人乎。教育家言‘自动’,彼此体会此意上达可也。”

李济曾在一份用第三人称写的《自传》中,谈到改学人类学的动因:他初来美国(1918年)的时候,是想学纯心理的,1919年在那一门混了一个B、A、后就跑到社会学里边去了。现在他又想研究人种学。他的志向是想把中国人的脑袋量清楚,来与世界人类的脑袋比较一下,寻出他所属的人种在天演路上的阶级。要是有机会,他还想去新疆、青海、西藏、印度、波斯去刨坟掘墓、断碑寻古迹,找些人家不要的古董来寻绎中国人的始源。据诺贝尔物理学奖得主杨振宁说,当年他初到美国,曾专门调阅了美国国会19世纪末的卷宗,里面正式记录着当年限制华工入籍的理由:中国人的脑容量比较小,他们在进化上可能低白人一等。杨振宁留美的时间比李济晚了二十多年,足见当年美国对华人的歧视更甚,因此,李济的“把中国人的脑袋量清楚,来与世界人类的脑袋比较一下”的想法,显然出于强烈的民族自尊心。

哈佛大学是人类学研究的重镇,研究所设在皮博迪博物馆。李济知道自己是“半路出家”,遂如饥似渴地吸吮各种知识养分:狄克森的《大洋洲民族与文化》,神学院莱斯纳的《埃及考古学》,还有哲学、梵文及麦独孤教授的《心理学实验》等;此外,他还选了许多本可免修的一至三年级大学生的课。研究院教务长柴斯(Chase)教授“希腊考古学”,采用博物馆实物教学法,常以看图为主。当时,哈佛大学收集有关希腊遗迹与遗物的资料,尤其是建筑与雕刻方面的照片与图画,数量可观。上了这门课,李济对古希腊、爱琴海的文化艺术以及西方文明的起源有了较深的认识。年轻讲师虎藤(E、A、Hooton)原是学古文字学的,留学英国时兴趣转到人类学,做了一些考古工作。他刚从英国回来,走上哈佛的讲台不久,除讲授欧洲史前考古学外,还讲授一门最重要的课“体质人类学”。这门课是研究生的“铁门槛”,必须学会认识人的骨骼,且须懂得辨识碎骨片。考试时,虎藤就拿几块破骨头给学生认,认对了满分,认错了零分。这种近乎苛酷的训练,促使李济一步跨进了大门。

哈佛第一年,他掌握了人类学的一般情况,并开始形成博士论文的大致思路。1921年3月,他向哈佛大学文理学院研究生院提出读哲学博士学位的申请,随即开始做人体测量学调查。他在美国东部各大学的中国留学生和波士顿中国侨民中收集体质人类学的材料,历时七个多月,先后测量了一百一十一人。他将所获得的数据,加上当时学术刊物上发表的有关中国人体质测量的材料,综合成一篇讨论中国人体质的论文。指导老师虎藤赞赏道:“你做得很好,这是一个新的贡献。”李济心里清楚,那是导师的鼓励,“用那一百一十一个人的测量,讨论号称四万万中国人的体质,显然是大题小做了”,况且“博士论文总不能单靠这篇短文交卷”。

这年暑假,虎藤得知李济无别的安排后,邀请他每天来皮博迪博物馆打半天工,交给他处理一批埃及人头骨:开箱、洗刷、整理这些头骨,按钟点付费。李济在和这五百个埃及人头骨的亲密接触中,度过了大半个暑假。这是一次很好的磨砺,对其日后进行生体测量和处理安阳殷墟出土的人头骨等都有直接帮助。

清澈的查尔斯河水,不舍昼夜,流过三个寒暑。李济在哈佛大学苦苦钻研,一本折合中文约二十余万字的博士论文《中国民族的形成》终于完成,并于1923年5月10日以“极佳”的评语获得正式通过。此为中国人写的现代人类学的开山之作。一位历史学家说,“自后中外学人凡论及中国民族及人种问题的,大都征引其书”。这年6月,二十七岁的李济被授予哲学博士学位,成为中国第一个人类学博士,12月,被美国人类学会吸收为会员。下列对传记有关内容的分析与概括,不恰当的两项是( )

| A.李济改学人类学是出于强烈的民族自尊心,因为当年美国人十分歧视中国人。 |

| B.由于李济原来学习的并非人类学,因此他不得不复出比别人更大的努力,才能实现“把中国人的脑袋量清楚,来与世界人类的脑袋比较一下”的理想。 |

| C.在虎藤老师的帮助和鼓励下,李济顺利地写出了一篇讨论中国人体质的论文,离实现他的理想越来越近了。 |

| D.李济二十余万字的博士论文《中国民族的形成》,历时三年多,是中国人写的现代人类学的第一部著作,李济也凭借它成为中国第一个人类学博士。 |

E.本文运用平时自然的语言,详略有序地叙述了李济再哈佛求学的艰辛经历,读者从中感受到了中国第一个人类学博士的人格魅力和他如饥似渴的求知欲望。文章开头引用徐志摩的话有什么作用?

这篇传记表现了李济哪些优秀品质?请简要概括。

李济的这段经历给了你哪些有益的启示?请结合全文,联系当前现实,谈谈你的看法。

现代文阅读(9分,每小题3分)阅读下文

论儒学的复兴

汤一介

中华民族正处在伟大民族复兴的进程之中,民族的复兴必然与民族文化的复兴相关联,在我国历史上虽说是由儒、道、释三家构成中华文化,但儒学却一直居于主流地位,影响着中国社会生活的方方面面。因此,儒学的复兴和中华民族的复兴是分不开的,这是由历史原因形成的。儒学自孔子起就自觉地继承着夏、商、周三代的文化,从历史上看它曾是中华民族发育、成长的根,我们没有可能把这个根斩断。

因此,只能适时地在传承这个文化命脉的基础上,使之更新。就目前我国发展的实际情况看,在21世纪儒学作为一种精神文化在中国、甚至在世界(特别是在东亚地区)将会有新的发展。为什么儒学会有一个新的发展?原因当然是多方面的,有政治的、有经济的原因,但与“西学”(主要指作为精神文化的西方哲学等等)对中国传统文化(特别是儒学)所进行的全方位的冲击有着密切的关系。正是由于“西学”对中国文化的冲击,使得我们得到对自身文化传统有个自我反省的机会。我们逐渐知道,在我们的传统文化中应该发扬什么和应该抛弃什么以及应该吸收什么。因而在长达一百多年中,中国人在努力学习、吸收和消化“西学”,这为儒学从传统走向现代奠定了基础。新的现代儒学必须是能为当前人类社会“和平与发展”的前景提供有意义的精神力量的儒学,应该是有益于促进各国人民团结、友好、互信、互助、和睦相处的大家庭的儒学。新的现代儒学必是“反本开新”的儒学,“反本”才能“开新”,“反本”更重要的是为了开新。中国文化必须在传承中更新,这样中国文化才得以真正的“复兴”,而“重新燃起新的火焰”。

本世纪初,中国提出建设“和谐社会”的要求,这对人类社会发展的前景而言十分重要,它会对人类社会健康合理发展产生深远影响。“和谐”是儒学的中心观念,在我国传统儒学中包含着“和谐社会”的理想以及可以为建设“和谐社会”提供大量的有意义的思想资源。《礼记•礼运》的“大国”思想可以说为中华民族勾画出一幅“和谐社会”的蓝图。《论语》中的“礼之用,和为贵”,这就是说“和谐”将会对调节人们社会生活起着最重要的作用;而“和而不同”又可以为不同民族和国家的“和平共处”提供了理据。特别是《周易》中的“太和”观念经过历代儒学思想家的发挥,已具有“普遍和谐”的意义,这就是说,“和谐”应该包含“人与自然”、“人与人”、“人的自我身心内外”等诸多方面的“和谐”,才可以称为“普遍和谐”。所以王夫之说“太和”是“和之致”,“太和”是最完美的“和谐”,如此等等,在儒家思想中比比皆是。

近两百多年来,由于对自然界无量的开发,残酷的掠夺,造成生态环境的严重破坏,由于人们片面追求物质利益和权力欲望的无限膨胀,造成了人与人之间以及国家与国家之间、民族与民族之间的矛盾与冲突,以至于残酷的战争。由于过分注重金钱的感官享受,致使身心失调,人格分裂,造成自我身心的扭曲,已成为一种社会病。因此,当前人类迫切需要解决,甚至今后还要长期不断解决“人与自然”、“人与社会”以及“人自我身心”之间的种种矛盾问题,这些无疑是人类面临的最重大课题,其中人们必须对当前存在的问题要有自我觉醒。针对上面说到的三大矛盾,我们认为,儒学可以为当今人类社会提供某些有益的思想资源。当然,必须注意,我并无意说,上述三大矛盾仅靠儒家思想可以完全解决,真正的较完满的解决还是要靠全世界各民族各国家的人民共同努力不断地在实践中创造新的理论来逐步解决。但有着几千年历史的儒家思想无疑为解决上述三大矛盾提供了可供参照的智慧。

(选自《新华文摘》,有删改)对“新的现代儒学”理解最准确的一项是()

| A.中国人在努力学习、吸收和消化“西学”,使儒学从传统走向现代,而成为新的现代儒学。 |

| B.新的现代儒学必是“反本开新”的,在传承中更新;“反本”才能“开新”,“燃起新的火焰”。 |

| C.新的现代儒学应是可能为当前人类社会“和平与发展”的前景提供有意义的精神力量的儒学。 |

| D.新的现代儒学应该是有益于促进各国人民团结、友好、互信、互助、和睦相处的大家庭的新的现代儒学。 |

下列是“儒学会有一个新的发展”的主要原因的一项是()

| A.由于历史的原因,中华民族要想在新时代实现民族复兴,首先就要使儒学复兴。 |

| B.由于儒学曾经一直处于中华文化的主流地位,影响着中国社会生活的方方面面。 |

| C.从历史的角度看儒学曾是中华民族发育、成长的根,我们没有可能把这个根斩断。 |

| D.以西方哲学为代表的“西学”对以“儒学”为根基的中国传统文化的全面冲击。 |

对文本分析、理解、推断不正确的一项是()

| A.儒学“大国”“ 礼之用,和为贵”“和而不同”等思想为我们今天创建“和谐社会”提供了大量有意义的思想资源。 |

| B.儒学作为一种精神文化,虽然受到“西学”的冲击,但在中国、甚至在世界(特别是在东亚地区)将会有新的发展。 |

| C.有着几千年历史的儒家思想无疑能解决“人与自然”、“人与社会”以及“人自我身心”当前人类面临的三大矛盾。 |

| D.儒学可以为当今人类社会提供某些有益的思想资源,但要真正的较完满的解决当今世界面临的种种矛盾还需探索。 |

文学类文本阅读

阅读下面的文字,完成(1)一(4)题。

尼泊尔的啤酒

吉田直哉

我抱住他的肩膀哭了。很久了,我不曾那样哭过,也不曾那样深刻全面地反省过。那是4年前的事了,然而对我来说,却比昨天发生的事还要鲜明得多。那年夏天,为了摄影我们在喜马拉雅山麓、尼泊尔的一个叫多拉卡的村庄待了十多天。在这个家家户户散布在海拔1500米斜坡上的村庄,像水、电、煤气之类所谓现代的生 命线还没有延伸到这里。

这个村庄虽有4500 口人,却没有一条能与别的村落往来的车道。不用说汽车,就是有轮子的普通交通工具也用不起来。而只能靠两条腿步行的山路崎岖不平,到处都被山涧急流截成一段一段的。由于手推车都不能用,村民只能在体力允许的范围内背一些东西在这条路上行走,每当我惊奇于草垛何以移动时,定晴一看,下面有一双双小脚在走路。原来是孩童背着堆得高高的当燃料用的玉米秸。

多拉卡村的人们至今过着一种既能保护环境又能被天神原谅的生活,他们是以一种苦楚的心情,在旅游者看来像世外桃源般美丽的风景中过着日子。特别是年轻人、小孩子都渴望离开村子去有电有车的城市。就是我们,在没法用汽车的这里,也深感不便,每时每刻都是全副武装登山。从汽车的终点站到村庄,我们竟雇了十五个人搬运器材和食品,多余的东西不得不放弃。

首先放弃的就是啤酒,啤酒比什么都重。想过酒瘾,威士忌更有效果。我们四人带了六瓶,每人一瓶半,估计能对付着喝10天,

然而威士忌和啤酒,其作用是不同的。当汗淋淋地结束了 一天的拍摄,面对眼前流淌着的清洌的小河时,我情不自禁地说:“啊,如果把啤酒在这小河中镇一下的话,该有多好喝呀。”

村里的少年切特里问翻泽:“刚才那人说了什么?”当他弄清什么意思时,两眼放光地说道:”要啤酒的话,我去给你们买来。”

“……去什么地方买?”

“恰里科特。”

恰里科特是我们去了车子雇人的那个山岭所在地,即使是大人也要走一个半小时。

“是不是太远了?”

“没问题。天黑之前回来。”

他劲头十足地要去,我就把小帆布包和钱交给了他。“那么,辛苦你了,可以的话买四瓶来。”

切特里兴高采烈地跑了出去,到8点左右背了5瓶啤酒回来。大家兴奋地鼓掌庆祝。

第二天午后,来摄影现场看热闹的切特里问道:“今天不要啤酒吗?”

“要当然是要的,只是你太辛苦了。”

“没问题。今天是星期六,已经放学了,明天也休息,我给你买许多‘星'牌啤酒。”

“星”牌啤酒是尼泊尔当地的啤酒。我一高兴,给了他一个比昨天更大的帆布包和能买一打啤酒以上的钱。切特里更起劲了,蹦蹦跳跳地跑了出去。

可是到了晚上他还没回来。到了临近午夜还是没有消息。我向村民打听会不会出事 了,他们异口同声地说:“如果给了他那么多钱,肯定是跑了。有那么一笔钱,就是到首都加德满都也没问题。”

十五岁的切特里是越过一座山从一个更小的村子来到这里的,平时就寄住在这里去上学。土屋里放一张床,铺上只有一张席子。因为我拍过他住的地方并问了许多问题,所以对他的情况是了解的。在那间土屋里,切特里每天吃着自己做的咖喱饭发奋学习。咖喱是他把两种香料和辣椒放在一起夹在石头里磨了以后和蔬菜一起煮出来的。由于土屋很暗,白天在家学习也得点着油灯。

切特里还是没有回来。第二天也没有回来。到第三天也就是星期一还没有回来。我到学校向老师说明情况、道歉并商量对策,可是连老师都说:“不必担心,不会出事的。拿了那么一笔钱,大概跑了吧。”

我后悔不已。稀里糊涂凭自己的感觉把对尼泊尔孩子来说简直难以相信的一笔巨款 交给了他,误了那么好的孩子的一生。然而我想还是事故吧。但愿别发生他们说的事。这样坐立不安地过了三天,到了第三天深夜,有人猛敲我宿舍的门。唉呀,打开门一看,切特里站在外面。

他浑身泥浆,衣服弄得鈹巴巴的。听他说由于恰里科特只有4瓶啤酒,就爬了四座山直到另一个山岭。一共买了10瓶,路上跌例打碎了3瓶,切特里哭着拿出所有玻璃碎片 给我看,并拿出了找的钱。

我抱住他的肩膀哭了。很久了,我不曾那样哭过,也不曾那样深刻全面地反省过。

(有删改)

(1)下列对小说有关内容的分析和概括,最恰当的两项是〔5分)

| A.4年前发生的一件事,对“我”来说却比昨天发生的事还要鲜明,说明这件事非同寻常,让我难以忘怀。 |

| B.多拉卡村海拔1500米,没有接通水、电、煤气,但风景优美,人们在这里过着世外桃源般的怡然自得的生活。 |

| C.切特里紧接过“我”的话,自告奋勇提出为“我们”买啤酒,大家兴奋地鼓掌,表示对切特里的感谢。 |

| D.切特里买啤酒未归,村里人对他的种种猜测,既与他们形成鲜明的对比,烘托了切特里,又制造了一些悬念。 |

E.这篇小说首尾呼应,语言平实,塑造主人公形象所选择的事件既不复杂,也没有什么特别之处,却发人深省。

(2)小说一开始描写多拉卡村庄的环境,有什么作用?请简要分析。〔3分)

(3)切特里有哪些性格特点?请简要分析。〔3分)

(4)文中反复说:“我不曾那样哭过,也不曾那样深刻全面地反省过。”请结合全文,探究“我”深刻全面地反省的内容。〔5分)

阅读下面的文字

中华文化源远流长、博大精深,当我们喊出第一声“爸爸”“妈妈”时,当我们拿起筷子吃 饭时,我们就参与了自己民族的文化行为,并以自己的言论和行为显示着这个文化的特点。

中华文化包含着浓厚的人文精神。“人文”这个词起源很早,《易·贲卦·彖辞》说:“关乎天文,以察时变;关乎人文,以化成天下。”将人文与天文置于对等的地位。概括地说,中国古代的人文精神有两层含义,一是对人的尊崇。《老子》把人和道、天、地并列,称之为四大:“故道大,天大,地大,人亦大。”《孝经》记载孔子的话:“夫民,神之主也。”并说应该先办好人的事,然后再致力于神的事。中华文化是以人为中心的文化,以人为主体的文化,以人伦为核心的文化,人和人的关系,远比人和神的关系重要。人文精神还有一层含 义就是重视人的节操和修养,在古代,道德和智能完善的人被称为贤人,孔子说“杀身以成仁”,孟子说“舍生而取义”,中华文化以人为中心,在众人之中又以圣贤为中心,只要认真修养,“人皆可以为尧舜”。

中华文化是尚和的文化。“和”的本义是声音相应,引申为和谐、和平、和畅、中和、祥和等意义。“和”的文化精神,渗透到人和人的关系中,便是注重和睦相处,多元一体的中 华民族本身就是多个民族和谐相处的大家庭。古代哲学家们讲“天人合一”,包含着人和大自然和谐相处的意思。张载说:“民吾同胞,物吾与也。”人是大自然的一部分,大自然的 一草一木,一山一水,天上飞的鸟,水里游的鱼,都是人类生存的伙伴。人应当在心灵上和大自然相通,从大自然中体悟人生的真谛,进而达到内心的和谐。“和”并不是善恶不分,是非莫辨,不是简单的混同。正如孔子所说:“君子和而不同。”在今天的竞争时代,仍然需要“和”。竞争要在统一的公认的原则下进行,竞争的各方具有统一性,通过公平竞争,相互促进,共同提高。

中华文化又是自强不息而又开放兼容的文化。“天行健,君子以自强不息。”中华文化延续了几千年从来没有中断,靠的就是这种自强不息的精神;中华民族延续了几千年而不可征服,靠的也是这种自强不息的精神。然而,自强并不是自我封闭。中华民族敢于、乐 于也善于吸取外来的文化,吸取其中的营养使它们变成自己文化的一部分。佛学传入中国后,与中国固有的文化相结合,形成中国特有的祥学;除了道教和佛教,伊斯兰教、景教和摩尼教也都得以传播;唐朝的都城长安是当时最大的国际都会,居住着不少任职于唐朝 的外国人、留学生、学问僧、外国的艺术家以及大量外来的商贾,这充分展示了中华文化开 放兼容的特点。

(摘编自袁行霈《中华文化精神》)下列关于“中华文化”的表述,不符合原文意思的一项是

| A.中华文化源远流长、博大精深,我们的日常言论和行为不仅参与了自己民族的文化,而且也显示着这一文化的特点。 |

| B.中华文化是以人为中心、以人为主体、以人伦为核心的文化,人和人的关系,远比人和神的关系重要。 |

| C.中华文化是尚和的文化,“和”就是和谐、和平、和畅等,“和”的文化精神,渗透到人和人的关系中,便是注重和睦相处。 |

| D.中华文化延续了几千年从来没有中断,中华民族延续了几千年而不可征服,主要是因为中华文化具有开放兼容的特点。 |

下列理解和分析,不符合原文意思的一项是(2分)

| A.老子说:“故道大,天大,地大,人亦大。”把人和道、天、地并列,他主张应该先办好人的事,然后再致力于神的事。 |

| B.中华文化包含着浓厚的人文精神,这种人文精神有两层含义:一是对人的尊崇,二是重视人的节操和修养。 |

| C.在古代,道德和智能完善的人被称为贤人,孔子说“杀身以成仁”,孟子说“舍生而取义”,两人都强调道德修养的重要性。 |

| D.中华民族敢于、乐于也善于吸取外来的文化,佛学传入中国后,与当时固有的文化相结合,形成了中国特有的禅学。 |

根据原文内容,下列理解和分析,不正确的一项是(2分)

| A.《易·贲卦·彖辞》说:“关乎天文,以察时变;关乎人文,以化成天下。”由此可见,人文精神在我国不仅起源早,而且也很受重视。 |

| B.古代哲学家们讲“天人合一”,包含着人和大自然和谐相处的意思,在心灵上和大自然相通,达到内心的和谐。 |

| C.竞争应该在统一的公认的原则下进行,通过公平竞争,相互促进,共同提高,因此,“和”在今天的竞争时代发挥着重要作用。 |

| D.道教、佛教、伊斯兰教、景教和摩尼教等在中国传播,唐朝外国人、留学生、学问僧等在长安任职,这都展示了中华文化开放兼容的特点。 |

阅读下面的作品

司马祠

(1)一说到韩城,自然会想到司马迁。地以人传,由于崇敬司马迁,而对韩城心仪已久。在这次的游览的历程中。韩城的地势之高,城廓之阔,田园之丽,都给我留下深刻的印象。

(2)韩城南边是一个有别于周围山原的盆地,绿树葱茏,良田万顷,疑是到了江南仙境。从这里流入黄河的芝水,使芝川有着天赐的好风水。与司马迁结缘的汉武帝,曾想长生不死,那些方士官宦之流投其所好,竟在这一带挖到了灵芝。汉武帝喜得瑞药,却也没能活到今天,只是由此将原名陶渠水的这条河更名为芝水了。过小石桥,穿木牌坊,踏上石砌的古道,便开始了仰望中的登攀。

(3)脚下的古道是用宽大厚实的石条铺成的,粗砺坚硬,历经数千年而牢固如初。古道始建于春秋时期,韩、赵、魏三家分晋后,继续开凿了这条悬崖上的交通要道。楚汉之争,韩信经这儿运过兵;汉武帝祭祀后土,经这儿往返行宫;隋唐末年,李世民经这儿攻入长安;明末李自成经这儿渡龙门,直捣燕京。这条巨石铺砌的古道,缘于不易更改,万年不朽,是另一部书写在石头上的史记。太史公之前之后,这里上演过的金戈铁马的历史活剧,都被载入了有形无形的史册中。而这座历尽沧桑的司马祠,也正是在有形无形之中负载着史圣无形的精神内涵。

(4)“高山仰止”,是《诗经》里的名句,嵌在这头顶的牌坊上,正好合了拜谒者的心情。这时,你的脚步已踏入了神道,登九十九级台阶,就可以抵达祠顶了。这条险峻的山脊,是后人垫沟筑起的,砖石砌成的九十九级台阶,用意取之于《易经》中的释义,九为数之极,九九则至高无上了。皇上的祖祠称九庙,官衔不算高的太史令却有九十九级的神道,确乎有造祠者藐视皇权之意,更具寓义的是说司马迁经受了多么坎坷曲折的磨难,才登上史圣之巅峰。他“以天地为量,不计小耻”,以“史家之绝唱,无韵之离骚”光照后世。

(5)攀至最高层的祠院,地势开阔了。殿内有若干碑碣,奇妙的是那一块梦碑,说唐朝褚遂良于同州梦见一女子自称司马迁之侍妾,叫随清娱,迁遇难后忧伤而死,褚遂作此墓志铭。是实录还是虚幻,莫衷一是。造于北宋的司马迁泥塑像,不是宫刑后无胡须的“妇人像”,是据芝川乡间寻访到的太史公壮年线描画像塑造的,相传画像出自司马夫人之手,泥塑像面稍北望,是在想念苏武和李陵吧?传说司马迁去世后,是其夫人柳倩娘和子女,将太史公的骨骸运回故地,掩埋在这高岗上的。有种说法,身体发肤受之父母,得之天地,不能有丝毫损伤,司马迁受了宫刑,有辱祖先,不能埋入祖茔。这是谁的悲哀呢?我宁可认为,此处枕家山,临大河,气宇轩昂,一览众山小,是史圣最佳的长眠之处。寝宫后是司马迁圆形砖砌墓冢,为元世祖敕命建造的蒙古包状八卦墓,“以通神明之德,以类万物之情”,非大智大慧者莫属。墓顶一柏分为五指,人称五子登科,形若颤抖的五指,傲指苍穹。

(6)这是天问!我听见史圣在歌唱。这歌声穿越古今,扬善弃恶,与大河一起歌舞。天空有雄鹰飞过,它读圆的墓冢,读方的祠院,读直的牌坊和山门,再读弧形的古石坡和小桥大路,这竟然是大地上一个巨大的问号。第二段里的“仰望中的登攀”在文中的作用是什么?

文章侧重描述了司马祠哪些“有形”的部分?这些部分各自负载着什么与司马迁有关的“无形内涵”?

文章最后一段,四个“读”字的运用,有什么丰富而深刻的含义?

结尾一句“这竟然是大地上一个巨大的问号”,触发了你怎样的问题与思考?请结合原文作答。

阅读下面的文字

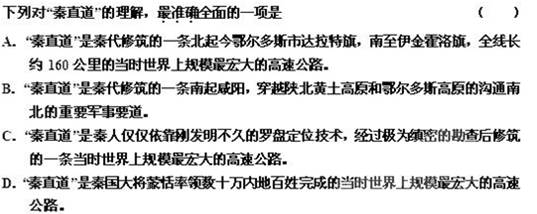

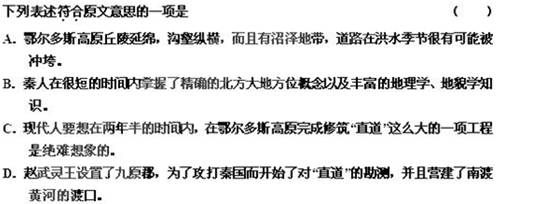

秦直道——世界最早的“高速公路”

秦始皇吞并六国,统一华夏之后,除其它政绩外,还办了两件举世瞩目的大事:一是修筑了万里长城,二是修建了一条类似今天的高速公路——秦直道。

秦直道从咸阳一直延伸到当时匈奴人的居住区,可以说,它的行进路线约有一半是在秦人并不十分熟悉的鄂尔多斯高原,这里的地势虽然不及陕北黄土高原地区那样跌宕起伏,却也是丘陵延绵、沟壑纵横。两千多年前的秦人,是如何在很短的时间内,掌握了如此精确的北方大地方位概念以及如此丰富的地理学、地貌学知识?

目前,在鄂尔多斯境内的秦直道遗迹北起鄂尔多斯市达拉特旗,南至伊金霍洛旗。全线长约160公里。杨泽蒙说,纵观鄂尔多斯的地貌及秦直道的走向不难发现,现今秦直道路线是经过极为缜密的勘察后选定的。直道不偏不倚修在低丘陵地带,再往东一些,就是高丘陵的大沟地带,而再往西一些,就是沼泽地带了,在洪水季节路很有可能被冲垮。

难道仅仅依靠刚发明不久的罗盘定位技术,他们就具备了如此辽阔地域内的大地测绘技能了吗?就是按照现代人的思路,如果没有特定的技术支持,要在两年半的时间内,在一个无论是地理方位还是地质条件都十分陌生的区域内完成这么大的一项工程是绝难想象的。

这项浩瀚工程的顺利实施,难道凭借的就是蒙恬率领的那数十万内地百姓的智慧和力量吗?秦直道作为沟通南北的重要军事要道,是否借助当时的其他力量呢?

杨泽蒙表示,在文献记载中有这样一个情节:赵武灵王二十六年(公元前300年)攘地北至燕代,西至云中、九原”后,便让位给儿子(赵惠文王),开始实施“身胡服,将士大夫西北略胡地。而欲从云中、九原直南袭秦”的战略,这其中就应该包括对九原郡的设置、对这条“直南”道路的勘测、南渡黄河渡口的营建等等一系列活动。

那么,在这条由秦国大将蒙恬主持完成的当时世界上规模最宏大盼高速公路的建设过程中,是否蕴含着赵国人的辛勤汗水呢?还有,当时大部分已被蒙恬的大军撵到阴山以北,而原本世世代代就生活在鄂尔多斯地区的那些北方游牧民族,是否也在其中发挥了不可估量的作用呢?这些目前都不得而知。

根据原文信息,下列推断不正确的一项是()

| A.秦朝之所以派蒙恬实施这样一项浩瀚工程,是因为它在经济、政治,特别是军事上有重要意义。 |

| B.世世代代居住在鄂尔多斯地区而又被蒙恬打败的匈奴人极有可能参与了直道的设计工作。 |

| C.没有赵国之前的勘探和准备,蒙恬就绝对不可能在两年半的时间里完成修筑直道这样浩瀚的工程。 |

| D.随着军事力量的不断强大,赵国称霸天下的愿望越来越强烈,已经开始实施与秦国的军事争霸计划。 |