苏联研究专家闻一在《凯歌悲壮》里,把苏联历史分为五个时期:凯歌年代、退却时代、剥夺年代、战争年代、战后年代,其中“退却时期”是指

| A.新经济政策时期 | B.十月革命时期 |

| C.工业化和农业集体化时期 | D.卫国战争时期 |

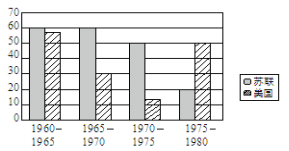

下图是20世纪60年代到80年代苏联和美国工业产值的增长速度图,对此解读正确的是()

| A.苏联改革突破了斯大林模式使工业产值超过美国 |

| B.扩军备战争夺霸权导致美国经济持续下滑 |

| C.经济政策不同导致两国经济此消彼长 |

| D.经济多极化催生政治格局多极化 |

2015年,《南京大屠杀档案》正式列入《世界记忆遗产名录》,标志着南京大屠杀史实从“中国记忆”上升到“世界记忆”。下列各项可以成为最有力证据的是()

| A.屠杀现场遗迹 | B.侵华老兵战争回忆 |

| C.历史文献记载 | D.幸存者的控诉材料 |

为保证《全国工业复兴法》的实施,罗斯福政府以印第安人崇拜的神鸟蓝鹰为标记,发动了“人尽其职”的“蓝鹰运动”,凡遵守该法的企业悬挂蓝鹰标志。下列有关“蓝鹰运动”表述准确的是()

| A.构成了《全国工业复兴法》的核心 |

| B.有利于企业的合法规范经营 |

| C.用国有化的形式调整资本主义企业 |

| D.强化了社会保障有利于民生 |

五四时期,各色各样的主义蜂拥而入中国。从新实在论到尼采主义、国家主义,从先验主义到英美经验主义、实验主义乃至民主主义、自由主义、个人主义……都曾化为众多中国人的言谈和文章。这一思想状况()

| A.得益于政治民主思想自由的氛围 |

| B.阻碍了马克思主义在中国传播 |

| C.体现了国人自卑的病态文化心理 |

| D.反映了观念变革已是大势所趋 |

1928年,南京国民政府以各地行礼自为风气,或仍沿前清旧习,或滥用缛节繁文、新旧庞杂、漫无标准为由,准备核定颁布《婚礼草案》,其中心是:矫正奢侈,消弭诈伪,破除迷信,提倡质朴,并酌情采纳旧的礼仪制度中的可用部分。该《婚礼草案》()

| A.表明婚姻关系纳入到法制轨道 | B.是新旧婚俗调和的产物 |

| C.消除了新旧婚制间的尖锐冲突 | D.抛弃了旧式婚礼的程序 |