实验室用铜制取硫酸铜,将适量硝酸分多次加入到铜粉与稀硫酸的混合物中,加热使之反应完全,通过蒸发、结晶得到硫酸铜晶体。

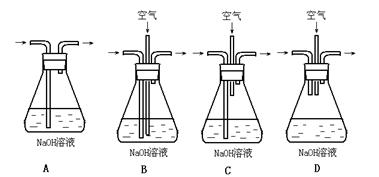

(1)为了节约原料,硫酸和硝酸的物质的量之比最佳为: ;为了吸收该反应中产生的尾气,请选择下列中合适的装置 。

(2)为符合绿色化学的要求,某研究性学习小组进行如下设计:

第一组:以空气为氧化剂法

方案1:以空气为氧化剂。将铜粉在仪器B中反复灼烧,使铜与空气充分反应生成氧化铜,再将氧化铜与稀硫酸反应。

方案2:将空气或氧气直接通入到铜粉与稀硫酸的混合物中,发现在常温下几乎不反应。向反应液中加少量FeSO4,即发生反应,生成硫酸铜。反应完全后,加物质甲调节pH ,铁元素全部沉淀(一般认为铁离子的浓度下降到10-5mol·L-1,就认为沉淀完全),然后过滤、浓缩、结晶。

已知:Ksp[Cu((OH)2]≈10-22, Ksp[Fe((OH)2]≈10-16, Ksp[Fe((OH)3]≈10-38

请回答下列问题:

如开始加入的铜粉为3.2 g,最后所得溶液为500 mL,溶液中含有铁元素0.005 mol。

①方案1中的B仪器名称是 。

②为了使铁元素全部沉淀,应调节pH至少为_________。

③方案2中甲物质可选用的是 。

| A.CaO | B.NaOH | C.CuCO3 | D.Cu2(OH)2CO3 E、Fe2(SO4)3 |

④反应中加入少量FeSO4可加速铜的氧化,用离子方程式解释其原因 。

第二组:过氧化氢为氧化剂法

将3.2g铜丝放到45 mL 1.5mol·L-1的稀硫酸中,控温在50℃。加入18mL 10%的H2O2,反应0.5h,升温到60℃,持续反应1 h后,过滤、蒸发浓缩、减压抽滤等,用少量95%的酒精淋洗后晾干,得CuSO4·5H2O 10.5g。

请回答下列问题:

⑤反应时温度控制在50℃~60℃不宜过高的原因是 ,

⑥本实验CuSO4·5H2O的产率为 。

熔融盐燃料电池具有高的发电效率,因而受到重视。某燃料电池以熔融的K2CO3(其中不含O2-和HCO3-)为电解质,以丁烷为燃料,以空气为氧化剂,以具有催化作用和导电性能的稀土金属材料为电极。该燃料电池负极电极反应式为:2C4H10+26CO32--52e-=34CO2+10H2O。试回答下列问题:

(1)该燃料电池的化学反应方程式为 ▲。

(2)正极电极反应式为▲。

(3)为了使该燃料电池长时间稳定运行,电池的电解质组成应保持稳定。为此,必须在通入的空气中加入一种物质,加入的物质是 ▲。

(4)某学生想用该燃料电池和右图所示装置来电解饱和食盐水。

①写出该反应的离子方程式▲。

②若电解后得到200mL3.25mol/LNaOH溶液,则消耗C4H10的体积在标准状况下为▲mL。

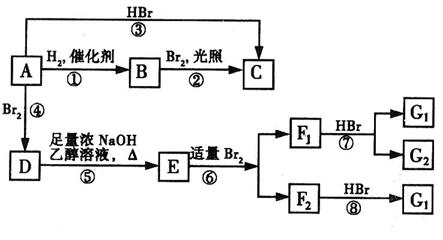

烯烃A在一定条件下可以按下图所示进行反应:

(D是 ,

, 互为同分异构体,

互为同分异构体, 互为同分异构体。)

互为同分异构体。)

请回答下列问题:

(1)A的结构简式是▲;G1的结构简式是▲。

(2)用系统命名法命名有机物B,B的名称是▲。

(3)框图中属于取代反应的是▲。(填数字代号)

(4)E→F2的化学反应方程式▲,属于▲反应。

现有A、B、C、D、E、F六种短周期元素,在化学反应中均能形成简单的阴离子或阳离子,且A、B、C、D离子具有相同的电子层结构。已知:

①常温下,F的单质是一种有色气体,常用于杀菌、消毒;

②A的氧化物既能溶于NaOH溶液,又能溶于盐酸;

③C的氢化物分子G是具有10电子的微粒,且可以发生下列转化: G P Q M+P;

G P Q M+P;

④E和D是同主族元素,二者能形成微粒的个数比为1:2和1:3的化合物T和K;

⑤B和D可形成微粒个数比为1:1和2:1的离子化合物X和Y。

请回答下列问题:

(1)B元素的名称是 ▲ ;(2)E元素的原子结构示意图是 ▲ 。

(3)请将C的元素符号填在如图所示的元素周期表的适当位置上。

|

烷基取代苯( )可以被酸性KMnO4溶液氧化生成

)可以被酸性KMnO4溶液氧化生成 ,但若烷基R中直接与苯环连接的碳原子没有C—H键,则不容易被氧化得到

,但若烷基R中直接与苯环连接的碳原子没有C—H键,则不容易被氧化得到 。现有分子式是C11H16的烷基一取代苯,则它可以被氧化成为

。现有分子式是C11H16的烷基一取代苯,则它可以被氧化成为 的同分异构体共有 ▲种,并写出一种不能被氧化成为

的同分异构体共有 ▲种,并写出一种不能被氧化成为 的同分异构体的结构简式 ▲。

的同分异构体的结构简式 ▲。

已知,在常温常压条件下,氢气的热值为143kJ/g,请写出该条件下H2燃烧的热化学方程式 ▲。