阅读材料并结合所学知识,回答下列问题。﹙18分﹚

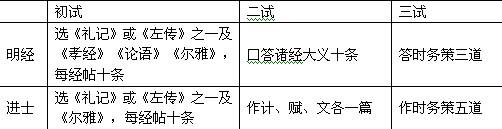

材料一 唐代科举取士,以进士、明经两科为主,“大抵众科之目,进士尤为贵,其得人亦最为盛焉”。 唐代明经、进士两科的考试内容

──摘编自陈茂同《中国历代选官制度》等

材料二 在中世纪的英国,宫廷和政府之间没有明确界限,官员主要由国王遴选,并被视为国王的仆人。资产阶级革命爆发后,文官开始出现。光荣革命后,国王和权贵行使有封建特权色彩的官职恩赐权来任用官员。直至18世纪末,文官录用仍无常规可据,文官录用权主要由国王、宫廷权贵和各部长官直接行使,私人关系和个人感情成为获取官职的关键因素。

工业革命催生了英国近代文官制度。1853年政府有关部门提出《关于建立常任英国文官制度的报告》,建议实行公开竞争考试录用制,并认为考试科目应有四类:古典文学;数学和自然科学;政治经济学、法学和近现代哲学;现代语言、近现代史和国际法。1855年文官改革令是以择优取士的方式取代官职恩赐制的重要起点。1870年枢密院关于文官制改革的命令规定,多数重要文官职位必须按照文官制度委员会的要求,通过公开竞争考试,择优录用。该令的颁布成为英国近代文官制度建立的标志。

──摘编自阎照祥《英国政治制度中》等

⑴在唐代明经、进士两科考试中,为何进士科“其得人亦最为盛焉”?

⑵指出唐代科举取士与中世纪英国官员选用的主要区别。

⑶如何理解“工业革命催生了英国近代文官制度”?

⑷指出唐代科举制与英国近代文官考试制度在推动社会进步方面的共同之处。

不同时期的商业和商人组织反映了我国商业、经济、社会的变迁。阅读材料,回答问题。

材料一牙行是我国古代从事贸易中介的商业组织(该图为洛阳牙行标记)。明朝规定“选有资产的人户充任,官府颁发‘牙帖’”。领帖者需交“帖费”和税银,统称牙税。明《长沙府志》记载“湘潭牙行获利逾千。金”。明末清初,长沙城外的市镇成为商品集中收购的市场,牙人开始充当收购的中介人,牙行数量剧增,如粮食行、盐行、铁行等。牙行兴盛又带动了店铺的增加,1772年,城外各市镇共有门摊189家。

(1)材料一中牙行的兴盛反映了什么现象?牙行的兴盛对我国古代经济发展有怎样的推动作用?(8分)

材料二中国近代“数千年来未有之变局”,迫使国人“开眼见世界”。绅商们提出‘‘决

胜于商战”的口号,指出“握四民之纲者,商也”,应“以商立国”。……1904年元月,商部颁布《商会简明章程》,商会在全国各地迅速发展,商人以激奋昂扬之势担当起历史赋予的新使命。

——《徽州旅沪同乡会与社会变迁》(《历史研究》2011年03期)

(2)据材料二概括“决胜于商战”提出的时代背景。“历史赋予的新使命”的具体表现

有哪些?(6分)

材料三枣庄市工商业联合会又称枣庄商会。(该图为工商业联合会图标)它作为政府管理非公有刺经济的助手,发挥了重要作用。目前,枣庄市各类商会多达70家,如06年成立的枣庄市浙江商会包含法人企业一百多家,有市政工程、房地产开发、高科技、餐饮娱乐等行业。商会始终坚持“桥梁、纽带、助手、服务”的宗旨,积极协助枣庄市政府部门大力开展招商引资,慈善捐助,取得了显著成绩。

(3)据材料三结合所学知识概括,枣庄市浙江商会的成立产生了哪些积极影响?(4分)

(4)如果以“我国商业组织的变迁”为题目进行研究,你准备通过怎样的途径来搜集哪些史料?(2分)。

山东教育有着深厚的历史底蕴,教育的发展历程体现了鲜明的时代特色。阅读材料,回答问题。

材料一该表是《论语》中记载的孔子教育言论。

| “有教无类。” |

| “中人以上可以语上也,中人以下,不可以语上也。” |

| “学而不思则罔,思而不学则怠。” |

| “当仁不让于师。” |

(1)表格中的言论体现了孔子的哪些教育主张?

材料二山东大学堂(今山东大学)是我国第一所省立大学堂,于1901年在济南泺源书院创办。《山东大学堂章程》规定:“诸生来堂肄业,是为国家图富强,非为一己利身家…要通解经史,文理明顺。”第一批招收学生300人,聘请中西教习50余人(该图为“山东大学堂西学教习合影”)。课程设置除经史子集外,还有社会科学、自然科学和外国语等20多门。学堂在建校14年中,共培养毕业生770人,选送欧美和日本留学有59人。

(2)据材料二结合所学知识根据,山东大学堂体现了怎样的办学特色?大学堂的创办有何深远的历史影响?

材料三该表反映了1949年和1998年山东教育的相关信息。

| 学校数(单位:所) |

在校学生数(单位:万人) |

|||||

| 小学 |

中学 |

高等学校 |

小学 |

中学 |

高等学校 |

|

| 1949年 |

27476 |

66 |

41 |

193 |

3.89 |

1.77 |

| 1998年 |

34480 |

4635 |

303(含民办高校) |

951 |

571.5 |

51.4 |

(3)据表格中的数据根据新中国成立以来山东教育的主要变化。变化的主要推动因素有哪些?

人文主义思潮注重人的个性翔,强调维护人性尊严,提倡宽容,反对暴力,对近代世界影响深远。阅读材料,回答问题。

材料一

| 人物 |

言论 |

| 普罗塔戈拉 |

至于神,我既不能知道他们是否存在,又不能知道他们是什么样子。。有许多东西阻碍着我们的认识。人是万物的尺度,也是不存在的事物不存在的尺度。 |

| 马丁·路德 |

每一个基督教徒,只要感觉到自己真诚悔罪,就是不购买赎罪券,也同样可以得救罪或全部免罪。每个信徒都有直接阅读和解释?《圣经》的权力。 |

(1)据材料一根据普罗塔戈拉和马丁·路德的主要观点。

材料二人文主义歌颂世俗蔑视天堂,肯定“人”是现世生活的创造者和享受者,提倡科学文化,反对蒙昧主义,要求文学艺术表现人得思想感情,科学为人谋福利,教育发展人的个性,要求把人的思想感情和智慧从神学的束缚中解放出来。

——《十六、十七世纪科学、技术和哲学史》

(2)根据材料二概括人文主义对近代科学和思想的影响。

材料三

| 书名 |

作者 |

出片社 |

| 《西学东渐与晚清社会》 |

熊月之 |

上海人民出版社 |

| 《文艺复兴时期的人》 |

加林 |

三联书店 |

| 《法国革命论》 |

柏克 |

商务印书馆 |

(3)作为研究启蒙运动的史料,在上表书目中你倾向于选择哪一部?说出你的理由。

(12分)礼子是儒家学派的创始人,对申国乃至于世界思想文化有着深远影响。但对于孔子的评价却是众说纷纭。阅读材料,回答问题。

材料一伏尔泰特别推崇中国的儒家思想,“民为贵,君为轻”被他当做武器来攻击封建君主专制。伏尔泰推崇孔子,他认为孔子是用道德的说服力而不是用宗教的狂热和个人崇拜来影响别人。伏尔泰是从中国古老文化中为法国启蒙精神汲取营养。

(1)根据材料一,说明伏尔泰推祟儒家思想的原因。(2分)

材料二康有为冀图创立自己的中国式的思想体系,把孔学推到国教的位置上,而自己则成为创立新孔教的马丁·路德。戊戌年春出版的《孔子改制考》《春秋董氏学》和再版的《新学伪经考》(1891年初版)就是这一活动的代表作。

(2)依据材料二并结合所学知识,说说康有为把孔子塑造成一个改革者的原因。康有为领导的维新变法运动,在中国近代产生了什么重要影响?(4分)

材料三陈独秀曾评价“孔子生长封建时代,所提倡之道德,封建时代之道德也。”并号召青年:“似彻底之觉悟,孟勇之决心,塞决与新社会、新国家、新信仰不可相容之孔教。” (3)第一个将“孔子提倡之道德”系统改造为 “封建时代的道德”的儒学家是谁?请写出他

“封建时代的道德”的儒学家是谁?请写出他

的一条主张。陈独秀又是如何“塞决”“孔教”的?(4分)

材料四 2010年6月19日中国国家副主席习近平在新西兰首都惠灵顿出席了中国厦门大学和维多利亚大学共同成立孔子学院揭牌仪式。习近平指出,随着经济全球化深入发展,加强国与国、人与人之间的交流和对话、增进彼此了解和友谊已成为当今世界的时代潮流。建立孔子学院,对于增进各国人民同中国的相互了解和友谊,深化同中国的文化交流,增进彼此间的心灵沟通,都是必要的。

(4)依据材料四,说明新的历史时期下孔子学院在世界范围内广泛建立的原因。(2分)

(12分)我国是传统的农业国,实现工业化是历史的必然,也是几代人的追求。阅读材料,回答问题。

材料 一清雍正皇帝反复强调:“农为天下本务,而工贾皆其末也。” “市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人。”

一清雍正皇帝反复强调:“农为天下本务,而工贾皆其末也。” “市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人。”

(1)中国古代传统农业社会生产的基本模式是什么?材料一反映了我国古代政府实行的

什么经济政策?推行这种政策的根本目的是什么?(3分)

材料二 19世纪下半叶,中国近代工业化开始缓慢起步。……1912年至1920年中国工业年均增长率为13.4%,1923年至1936年为8.7%。

——刘佛丁《中国近代经济发展史》

(2)根据材料二,指出民国成立至一战结束中国工业发展的特点及其主要原因。

材料三从1953年中国完成经济恢复,转入大规模经济建设以后,资本(包括人力资本)

和资源严重缺乏就呈现出来。借鉴1933年苏联的做法,中国采取了集中有限资本和资源来加快建设重工业和完整工业体系的发展战略,实行以固定价格强制收购粮食的制度。

(3)根据材料三概括20世纪五十年代中国经济发展存在的主要问题,并分析其出现的主要原因。(3分)

材料三搞农村家庭联产承包,废除人民公社制度。这个发明权是农民的。……“我国实

现工业化不能以牺牲农业为代价,不能过多追求速度和数量,而是要走出一条科技含量高、经济效益好、农轻重协调发展的新型工业化路子。”

(4)指出家庭联产承包责任制能够调动农民生产积极性的主要原因。改革开放以来,中

国关于工业化道路的认识有何变化?(3分)