阅读下列材料

材料一 19世纪后半期日本资本主义发展的状况

材料二 1868年4月的一天,日本东京的大殿内,天皇率领群臣宣读誓词:“广兴会议,万机决于公论;上下一心,大展经纶;官武一体以至庶民,各遂其志,务使人心不倦;破历来之陋习,基于天地之公道;求知识于世界,大力振兴皇基”。这就是日本历史上著名的“五条誓文”。从此,日本励精图治,开始了近代化进程。

——《历史上重大改革回眸》第116页(人教版)

请同答:

(1)透过材料一,你能获得哪些重要信息?(4分) 日本近代化的特点有哪些?(2分)

(2)依据材料一、二,结合所学知识,分析日本明治维新取得成功的原因。(6分)

【选修2《近代社会的民主思想与实践》】阅读下列材料和图片:

材料一 1931年11月,中华苏维埃共和国在江西瑞金成立,颁布《苏维埃暂行选举法》、《选举细则》等法律文件,在革命根据地范围内开展民主选举,实行苏维埃代表制。工农劳苦大众取得这样的权力,乃是中国历史上的第一次。

——引自高等院校教材《中国革命史》

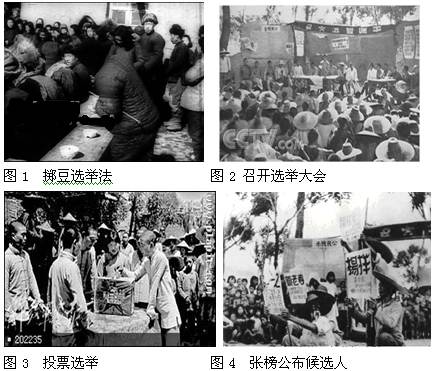

材料二抗战时期,抗日根据地比较普遍的农村选举方式是红绿票法和豆选法。红绿票法属于票选法的一种,具体施行是这样的:发给投票人额定的红绿票,而让候选人坐在台前,背对着投票者,每人背后一个票箱,红票意味着同意,绿票意味着反对,投票人对每个候选人只能投一种颜色的票。豆选法是根据地使用得最为普遍的一种选举法,其法以豆粒(什幺豆子都可以,已经用过的有黄豆、绿豆和蚕豆不等)作为选票,每个投票人发给一定额数的豆粒,每粒表示一票。投票时让候选人坐在台前一排,背对着投票者,每人背后放一大海碗,投票人鱼贯而过,认为信得过的,就在他的碗里放下一粒豆子,豆多者当选。

——引自张鸣《中共抗日根据地基层政权的选举与文化回归》

材料三一组抗战时期根据地的选举照片

请回答:

(1)《中华民国临时约法》中规定“国民有选举权和被选举权”,为什么说“工农劳苦大众取得这样的权力,乃是中国历史上的第一次”?

(2)根据材料,归纳概括抗日根据地民主选举的特点。

(3)抗日根据地在选举组织抗日民族政权的时候采取哪一重要原则实施?这一原则的实施有何积极意义?

【选修1《历史上重大改革回眸》】阅读下列材料:

材料一 开皇(隋文帝年号)三年……长孙平见天下州、县多罹水旱,百姓不给,奏令民间每秋家出粟麦一石已下,贫富差等,储之闾巷,以备凶年,名曰义仓。因上书曰:“……去年亢阳(大旱),关右饥馁。陛下运山东之粟,置长平之官,开发仓廪,普加赈赐,大德鸿恩,可谓至矣……”

——《隋书》

材料二(唐)贞观二年,太宗谓黄门侍郎王硅曰:“隋开皇十四年大旱,人多饥乏。是时仓库盈溢,竟不许赈给,乃令百姓逐粮。隋文不怜百姓而惜仓库,比至末年,计天下储积,得供五六十年。炀帝恃此富饶,所以奢华无道,遂致灭亡。炀帝失国,亦此之由。凡理国者,务积于人,不在盈其仓库。”古人云:“百姓不足,君孰与足?”但使仓库可备凶年,此外何烦储蓄!后嗣若贤,自能保其天下;如其不肖,多积仓库,徒益其奢侈,危亡之本也。

——《贞观政要·辨兴亡第三十四》

材料三 贞观二十一年(647年)四月,李世民嫌京城闷热,便在临潼骊山顶上修筑了翠微宫。三个月之后,又指责宫室小气,辱没了大唐威仪,便重修了玉华宫……位于东都的洛阳宫本是隋炀帝吃喝玩乐的地方,李世民遂接管过来,“营造不已,公私劳费,殆不能堪”,连同“飞山宫”在内的庞大建筑群,豪华气派,极尽奢靡。

——《中国人史纲》

请回答:

(1)材料一反映了隋朝设立义仓的目的是什么?起到了怎样的作用?(4分)

(2)材料二中,唐太宗是怎样评价隋代的仓储?你如何看待唐太宗的观点?(3分)

(3)结合材料一、三,谈谈你对封建改革的认识。(4分)

景德镇的制瓷业有悠久的历史,有我国“瓷都”之称。阅读下列材料:

材料一 景德镇原名昌南镇,在江西饶州浮梁县,位于昌江东南,处在昌江及其支流的汇合处,四面环山。景德镇附近地区,蕴藏着丰富的瓷土资源。浮梁县境内及附近地区,横卧着怀玉山山脉,盛产松柴,是很好的燃料。昌江及其支流,便于运送物资,河水又可用于淘洗瓷土,并安装水碓用于粉碎瓷土进度德镇的制瓷业出现于南朝,至五代时已经远近闻名。北宋景德年间,朝廷派官员烧制瓷器充作贡品,遂改地名为景德镇。入明以后,一些传统瓷窑日趋衰落,大批拥有特殊技能的制瓷工匠纷纷向景德镇集中,这里的制瓷业发展更加迅速。

材料二明初,瓷都景德镇有官窑58座,资金充足,设备先进,民窑不过20座。但官窑管理腐败,成本高昂,很快衰落下去。为完成上贡的任务,只好改行“官搭民烧”,由民窑烧造,官府给予报酬。与此同时,从事商品生产的民窑迅速崛起,明末达到二三百座,窑身比官窑大三四倍。清代御窑仅6座……

材料三 据史书记载,江西景德镇制瓷业分工极细,“共计一坯工力,过手七十二,力克成器”。万历年间“镇上佣工,皆聚四方无籍游徒,每日不下数万人,长年受雇者按年或季发钱,临时工按日或计件发给工价”。

请回答:

⑴根据材料一,指出明代景德镇制瓷业迅速发展的条件有哪些?(6分,每点1分。)

⑵根据所学知识及材料二回答,材料中提到的“官窑”“民窑”各属于什么经营形态的手工业?从流通领域看它们各有什么特点?

⑶材料三反映景德镇的制瓷业出现了什么变化?你得出结论的依据是什么?(4分)

⑷根据你掌握的知识,推测一下景德镇的制瓷业在近代社会会出现什么变化?(推测要符合当时的历史现状,至少答出三种可能性)

⑸为了印证你的推测,你应该通过哪些途径查找资料?(至少答出两种)

社会保障制度是社会发展的安全阀、润滑剂和调节器。阅读下列材料:

材料一:罗斯福新政中在关于社会保障法的听证会上有人高喊这个法案是从《共产党宣言》第18页逐字逐句抄来的。甚至有人建议美国联邦调查局调查一下罗斯福是不是美国共产党的秘密党员。

材料二:美国政府支出(部分)占国民生产总值比率(%)

(1)依据材料一,并结合所学知识,罗斯福新政中的哪些措施体现了社会保障弱势群体?这些措施能从根本上改变他们的弱势地位吗?为什么?

(2)依据材料二,指出美国在社会公共开支和社会福利保障方面各呈现怎样的趋势。结合所学知识,战后以美国为首的资本主义国家对经济进行了哪些方面的调整。

(3)综合上述材料和所学知识,谈谈你对建立社会保障制度的认识。

阅读材料,回答问题

材料一 :据中国海关统计,1914年到 1918年……中国出口每年比1913年增加14.8%至20.5%,入超由每年2亿两减至约3 000万两,1919年更减至1 600多万两。

材料二:1911一1913年我国注册设厂有72个……1914一1918年,五年间注册设厂183个…… 张謇创办的南通大生纱厂等企业发展很快,仅大生纱厂一、二厂,到1921年就获利白银一千六百多万两,其中三分之二是在大战期间获得的。这样丰厚的利润,在旧中国民族工业发展史上是空前的。但到20年代中期,张謇的企业就每况愈下了。

——《中国近代现代史》

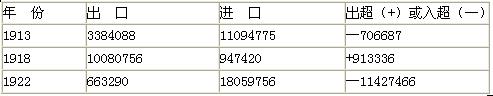

材料 三:1913—1922年中国进出口面粉值变化表(单位:两)

三:1913—1922年中国进出口面粉值变化表(单位:两)

材料四:据统计,1913年日本在华投资总额为4.9亿日元,1919年增至14亿多日元,1914年输华货值1.6亿日元,1919年增至14.7亿多日元。同期美国对华贸易由1913年0.35亿海关两增至1919年1.08亿海关两,美国在华商行从136个增到209个,并攫取在华修建1 500里铁路等特权。

材料五:第一次世界大战后不久,中国“铁厂积货如山,无人过问,至于闭炉停机;纱厂结账,大多无利……其他工业亦皆消沉”。

——以上摘自《中国近代工业史资料》

材料六:1922年民族资本家张謇说:“百里一税,二百里再税,到咱梗阻,节节为厉,行之愈远,则商化成本愈重。是禁止商货之流通,迫其近售,而罚其远行者也。”另一位资本家又写道:“我之廉价工人,彼(日本)亦得而使用;我之丰富原料,彼(日本)亦得而购买,就地制造,就地卖出,运费既省,关税无多,我之便利即彼得便利。况彼来者皆该国一流工厂,资本较吾雄厚,技术较吾高深,对工厂之管理经营,亦皆养之有素,吾更何侍而不恐,吾将何述以善后?”

——《中国近代史纲》

(1)材料一反映出怎样的现象?

(2)从材料二、三中可以看出中国民族资本主义发展的什么特征?结合所学知识,分析造成这种特征的原因。(10分)

(3)材料四材料五反映了什么现象?说明什么实质问题?

(4)依据材料六,归纳1922年民族资本主义发展的障碍。

(5)通过对上述材料的分析,你有怎样的认识?