人类进入近代以来,各国的孤立状态逐渐被打破,各国之间的联系不断扩大、日益频繁。阅读下列材料,回答问题。

材料一 如果可以把1492年看作全球化的开始,那么大致可以看出全球化经历了这样几个阶段,首先是葡萄牙和西班牙人开创了现代全球化;然后是大英帝国、法国、比利时等欧洲国家开始大规模向全球殖民,这一阶 段大致是以英国击败西班牙无敌舰队开始直到第二次世界大战结束;第三阶段是美国和前苏联在第二次世界大战中全面崛起,取代英国成为主导全球化大趋势的两大核心;第四阶段是从海湾战争开始,前苏联解体,美国开始独自引领全球化潮流,即开始努力构建一个美国模式的全球社会。

段大致是以英国击败西班牙无敌舰队开始直到第二次世界大战结束;第三阶段是美国和前苏联在第二次世界大战中全面崛起,取代英国成为主导全球化大趋势的两大核心;第四阶段是从海湾战争开始,前苏联解体,美国开始独自引领全球化潮流,即开始努力构建一个美国模式的全球社会。

──自海军《火预言:2049年的世界》

材料二 鸦片战争后,西方国家对中国的商品输出猛烈增加。中国进口的货物,第一是鸦片,第二是纺织品。1885年以后,棉纱和棉布的进口值超过鸦片进口值。中国出口商品仍然以传统的丝、茶为大宗。但是,丝、茶货值在出口总值中所占的比重逐步下降,其中,茶叶最为明显。1886年以前,出口货物中茶叶占第一位。此后,中国茶叶在国际市场上受到印度、锡兰(今斯里兰卡)和日本茶叶的排挤,数量日减。19世纪70年代以后,中国对外贸易逐渐由顺差向逆差转变。

──赵德馨《中国近现代经济史》

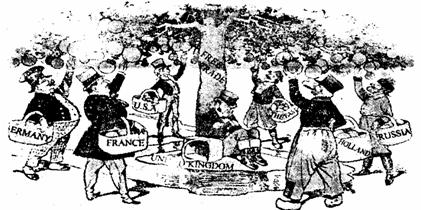

材料三 下图是反映英国1903年关税改革的漫画。(注:中间的树代表英国的自由贸易政策)

(1)根据材料一并结合所学知识,分析作者为什么把“1492年看作是全球化的开始”?在全球化第二阶段,推动英国、法国等欧洲国家大规模向全球殖民的主要动力是什么?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析鸦片战争后中国对外贸易发生的变化及原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析英国进行关税改革的背景。漫画反映了作者怎样的改革主张?

(4)结合史实说明19世纪中期至20世纪中期,工业文明和农业文明、资本主义文明和社会主义文明之间在经济上是怎样“相互关联和渗透”的。

阅读材料,完成下列各题。

某班同学在学习过程中制作了学习卡片。请根据要求,完成下列学习任务。

卡片一:

卡片二:主题:新兴力量崛起

卡片三:

请回答:

(1)请把卡片一中A、B 两处补充完整。(4分)

(2)根据卡片二并结合所学知识,指出20世纪六七十年代世界崛起的新兴力量有哪些?(8分)

(3)根据卡片三并结合所学知识,概括指出当今的世界政治格局。

(4)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对二战后世界政治格局发展趋势的认识。(6分)

阅读材料,完成下列各题。

材料一

材料二文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷。虽称藩臣,实非王臣也。

——摘自《旧唐书》

材料三 自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉唐宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相…… 分理天下庶务,彼此颉颃(编者注:互相抗衡),不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当。

——摘编自《皇明祖训》

请回答:

(1)指出材料一中图一、图二反映了中国古代中央官制发生了什么变化?结合所学知识说明这一变化的影响何在?

(2)结合所学知识,说明材料二反映了唐末怎样的社会状况?后来宋太祖为改变这一状况采取了哪些措施?

(3)根据材料三并结合所学知识,指出明太祖所实施的举措并分析其主要原因。

(4)综合上述材料并结合所学知识,概括中国古代中央集权制度发展演变的趋势。

阅读下列材料,回答问题。(16分)

材料一希腊人文主义体现出一种“重人”的思想,这一时期的思想家们将哲学追求集中在认识人自己这一命题上,要认识自己,人必须有知识才能达到真善美,强调对单一个体进行的理性思考,认为人可以通过知识的教化而与自然区别开来。

材料二这些哲人受万有引力定律的影响很大,相信存在着不仅象牛顿所证实的那样控制物质世界、也控制人类社会的自然法则。按照这一设想,他们开始将理性应用于所有领域,以便发现种种有效的自然规则。他们使一切事物——所有的人、所有的制度、所有的传统——受到理性的检验。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三宇宙由通过因果关系“胶合”起来的事件组成,牛顿找到了这种因果关系的科学描述,并揭示出了它的法则……爱因斯坦的相对论推翻了传统的物理学,改变了大多数接受过教育的人对宇宙的认识。

——[美]菲利普•费尔南德兹·阿迈斯托《世界:一部历史》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出古希腊人文主义体现出“重人”思想的主要表现。

(2)根据材料二,概括启蒙运动的核心思想。结合所学知识概述启蒙思想家在“人权”方面提出了哪些主张?

(3)材料三中牛顿所揭示的“自然法则”指什么?以从牛顿到爱因斯坦的宇宙观的变化为例,说明自然科学对人类发展的意义。

阅读下列材料,回答问题。

材料一一般来说,“五四”以前中国知识分子的“格义”方式(“格义”就是用比较和类比的方法来解释和理解跨文化背景的哲学概念。)主要是运用中国传统文化的观点分析、吸取西方文化,用中国传统文化的模式去套用西方近世文化;“五四”以后,人们的主要倾向则是借用西方文化的观点评析、批判中国传统文化,用西方文化的模式去解释中国传统文化。

──欧阳哲生《严复评传》

材料二民国建立后的种种现象,使知识分子于失望之余,继续探求救国之道,终于获得了新的觉悟,深感必须涤荡违背时代的、保守的旧观念、旧信仰、旧人生观……简言之,必须摒弃传统,致力于新思潮。

——摘编自郭廷以《近代中国史纲》

请回答:

(1)材料一认为“五四”以前和“五四”以后分别出现了怎样的文化倾向?结合所学知识,各举一例加以说明。

(2)根据材料二和所学知识,概述“新的觉悟”的基本内容。

(3)根据材料并结合所学知识,围绕“西学东渐”与救亡图存的关系,谈谈你的认识。

阅读下列材料,回答问题。(19分)

材料一汉武帝元朔五年(公元前124年)在长安设太学。太学之中由博士任教授,初设五经博士专门讲授儒家经典《诗》《书》《礼》《易》《春秋》……汉代太学注重考试,并建立了一定的制度。考试在太学有两种作用:一是选材(才)手段,一是督促,检查学生学习的管理手段……魏晋至明清或设太学,或设国子学(国子监),或同时设立,均为传授儒家经典的最高学府。

材料二唐、五代至明代全国书院数量曲线图

材料三宋代至清代我国书院性质状况表

| 官办% |

民办% |

其他% |

不明% |

|

| 宋代 |

15.28 |

70.69 |

0 |

14.03 |

| 元代 |

17.23 |

61.15 |

0.33 |

21.29 |

| 明代 |

57.21 |

29.84 |

0.24 |

12.71 |

| 清代 |

56.67 |

24.11 |

0.56 |

18.66 |

请回答:

(1)根据材料一,概括指出汉代教育的特点。结合所学知识,分析汉代教育的发展对当时社会的作用。

(2)根据材料二,指出我国古代书院数量增幅较大的是哪两个朝代?简要分析在这两个朝代有利于书院发展的条件。

(3)根据材料三,概括我国古代书院发展的主要变化。结合所学知识分析产生这一变化的主要原因。