洋务运动中,在对汉阳铁厂进行选址时,清政府所请的西方技师提出要考虑的因素是地势、运输、矿石、煤、水等。而张之洞坚持汉阳铁厂要建在“能看见烟囱、便于上级检查和领导观光”的地方。最终,汉阳铁厂建在远离铁矿、煤矿的汉山脚下的稻田里。对该事件的评述不正确的是

| A.西方技师的选址标准表明西方人看待事物科学而理性 |

| B.张之洞坚持自己的观点,使汉阳铁厂顺利建成,并得到很好的发展 |

| C.清政府在向西方学习过程中缺乏有效沟通,铁厂办垮在情理之中 |

| D.在经济全球化今天,学习别人长处要有谦虚态度和实事求是的精神 |

古希腊历史学家希罗多德曾记述一名希腊人对波斯王薛西斯讲:“希腊人虽然是自由的,但他们并不是任何事情上都是自由的,他们受着法律的统治,他们对法律的畏惧甚于你的臣民对你的畏惧。”这段材料主要表明了

| A.古希腊是民主政体的发祥地 | B.波斯人非常赞赏希腊的制度 |

| C.波斯当时仍然实行君主专制 | D.古希腊的民主建立在法制基础之上 |

西方国家的“三权分立”并不是什么神秘的东西,它和中国儿童游戏中的“锤子、剪刀、布”同一原理,即一物降一物。对此种说法你认为

| A.正确,讲出了三权分立的实质 | B.贴切,道出了三种权利之间的关系 |

| C.不妥,三种权利的关系不是简单的单向制约 | |

| D.不妥,三种权利的关系应是你中有我我中有你 |

近年来,国际上悄然吹起了一股温和之风,“伙伴关系”屡见报端。冷战时期的那种两极对立、剑拔弩张的气氛,正在向一种“碰撞中磨合”、“竞争中协调”的新型国际关系中演变。这种变化

| A.表明国际政治多极化新格局已经建立起来 | B.中国的“和平崛起”理念得到了西方支持 |

| C.国际恐怖主义受到了很大的遏制 | D.反映出主权国家或集团对外政策的务实调整 |

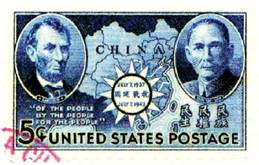

观察下图,这是1942年7月7日,美国邮政总署发行的一枚邮票。对邮票表达的意义理解正确的是:①邮标上的人物Sun Yat-Sen和Lincoln 分别是中美两国“国父”; ②邮票设计者将“民族、民权、民生”与“of the people, by the people ,for the people”并列表明中美两国当时有共同目标; ③邮票中心突出“抗战建国”的目的是为了美、中两国共同抗击日本法西斯; ④邮票设计者将台湾列入中国版图是因为中美英发表了《开罗宣言》

| A.①②③ | B.②③④ | C.②③ | D.①④ |

美国1787年联邦宪法规定,参议院的议员名额每州不论大小,均为两名。众议院议员名额则按各州人口比例分配,5个黑人折合3个人来计算南方各州的人口总数。上述规定体现了

| A.权益平衡思想 | B.民主共和思想 | C.民族平等思想 | D.主权在民思想 |