近代社会的民主思想与实践

材料一 1880~1918年欧洲部分国家社会主义政党基本数据:

材料 二 1895年恩格斯祝贺德国社会民主党取得成功,称赞了其明智做法。这种做法就是利用(男子的)普选权,使社会民主党赢得了胜利的选票。“他们就一直这样使用选举权,以致使他们自己得到了千百倍的好处,并成了世界各国工人的榜样。”马克思的这位老朋友还说,“……我们用合法手段却比用不合法手段和用颠覆的办法获得的成就要多得多。”

二 1895年恩格斯祝贺德国社会民主党取得成功,称赞了其明智做法。这种做法就是利用(男子的)普选权,使社会民主党赢得了胜利的选票。“他们就一直这样使用选举权,以致使他们自己得到了千百倍的好处,并成了世界各国工人的榜样。”马克思的这位老朋友还说,“……我们用合法手段却比用不合法手段和用颠覆的办法获得的成就要多得多。”

——以上材料均摘编自[英]唐纳德·萨松《欧洲社会主义百年史》

(1)根据材料一,分析影响欧洲各国社会主义政党在选举中得票率的主要因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明德国社会民主党取得成功的原因。如何理解恩格斯所说“我们用合法手段却比用不合法手段获得的成就要多得多”。

民主是人类政治文明发展的成果,也是世界各国人民的普遍要求。近代以来,中国人民为争取民主进行了百折不挠的斗争和艰难探索。阅读材料并结合所学知识,回答下列问题:

材料一近110年时间里,……中华民族危难深重,外遭帝国主义的侵略,内受封建主义的压迫,人民根本没有民主权利。……回溯中国近代以来的历史,中国人民为争取民主进行了百折不挠的斗争和艰难探索,但只有在中国共产党的领导下,才真正获得了当家作主的权利。

(1)依据材料一,概括近代中国“人民根本没有民主权利”的主要原因是什么?近代前期,我国民族资产阶级为建立民主政治进行了哪些斗争和探索?

材料二中国共产党和中国人民根据自己的国情进行了新民主主义革命,在新中国成立后又从社会主义初级阶段的实际出发,实行有自己特点的社会主义民主。

(2)结合所学知识指出1949—1956年期间,新中国建立了哪些有自己特点的社会主义民主政治?

材料三 1912年,中国建立了一个新型的资产阶级共和国。1949年.伟大的中华人民共和国诞生。根据相关知识完成(3)~(4)题

(3)根据所学知识,概括两个共和国的诞生对中国政治民主化的进程各有何重大的推动作用?

(4)综上所述,谈谈你对我国民主政治建设的认识。

阅读下列材料、回答问题:

材料一法国史学家布罗代尔说:“今日学者已不再以(研究历史与气候变迁之间的关系)为笑谈。-----历史学说与气象学家之研究,明示气温、气压与雨量曾不断变化,一遇变化辄影响及树木、河流、冰海拔,以及稻米、玉米、橄榄、葡萄、以及人畜之生长。”

——布罗代尔《文明与资本主义》第一卷

材料二旅游者从西安到骊山所看到的黄褐色的土壤是黄土地带的东边际。这土壤纤细犹如面粉,令人设想几百万年前经过风力的运转,堆积在一个广大的地区。它的深度自50英尺到700英尺……这种现象对中国历史的展开,有好几重影响:因为黄土的纤细,可以供原始的工具耕耘,如木制的犁及锄。周朝的开国,与推广农业互为表里,显然是得到这种土壤特性的裨益。

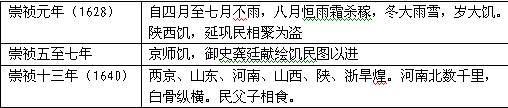

材料三明末各地受灾情况

材料四……内城陷。帝崩于万岁山,王承恩从死。御书衣襟曰:“朕凉德藐功,上千天咎,然皆诸臣误朕。朕死无面目见祖宗,自去冠冕,以发覆面。任贼分裂,无伤百姓一人。”

(1)材料一表明了怎样的主要观点?

(2)结合材料和所学知识分析中国古代文明的中心首先在关中地区的原因。

(3)试结合明朝社会的政治、经济状况分析说明自然灾害与明亡的关系。

(4)崇祯皇帝认为明亡与天咎相关,反映了他怎样的政治观?

阅读下列材料、回答问题:

材料一据《国语》记载,春秋末年,晋国贵族范氏、中行氏在国内战争中失败后逃亡齐国,其子孙成为齐国农民,“将耕于齐,宗庙之牺,为畎亩之勤”。

材料二(唐太宗对大臣们说)“---夫欲盛则费广,费广则赋重,赋重则民愁,民愁则国危,国危则君丧。朕常以此思之,故不敢纵欲也。”

——《资治通鉴》卷198

材料三:宋代因太湖平原盛产粮食,故民间有“苏湖熟,天下足”的说法。明清时期,江汉平原已经成为全国重要的粮食输出地,民间俗称“湖广熟,天下足”。《清代全史》:杭州人张瀚的祖先在成化末年(明朝)购织机一张,从事纺织,忻织泞布精良,“每一下机,人争鬻之”,因此获利甚多,后来织机发展到二十余张。《苏州风俗考》:“郡城之东,皆习机业,工匠各有专能,匠有常主(机户)”,计日受值。……若机户工作减。此辈衣食无所矣。”

材料四 1990年11月26日,上海证券交易所成立---1992年底经营证券业务的金融机构、证券公司有82家,网点2000多个,中介机构500多家;1992年起,建立了全国性和地方性的批发市场以及交易所100多个,主要经营粮食、牲畜、食糖、蔬菜、金属、木材、石油、化工、机电、煤炭等大宗商品

材料五:宪法第十五条规定:“国家在社会主义公有制基础上实行计划经济。国家通过经济计划的综合平衡和市场调节的辅助作用,保证国民经济按比例地协调发展。……修改为”国家实行社会主义市场经济。“

——《中华人民共和国宪法修正案》(1993年3月29日)

(1)结合材料一,说明春秋时期穿有鼻环的牛尊的发现有何历史意义?

(2)据材料二概括唐太宗的治国思想。并结合经济方面的有关史实加以说明。

(3)从宋代的“苏湖熟,天下足”到明清“湖广熟,天下足”,中国的粮食生产及输出中心发生了什么重大变化?。结合材料三及所学知识,试从经济的角度,指出明清时期太湖平原的农业生产结构发生变化的主要原因。

(4)农业生产商品化是提高农业综合生产能力的重要手段,也是历史发展的必然趋势。请指出明清时期(鸦片战争以前)有利于农业生产商品化的因素。

(5)根据材料四、五,结合所学说明20世纪90年代我国经济领域发生了哪些变化?简要分析其原因?

今年是中国恢复在联合国合法席位40周年。阅读下列材料,并结合所学回答问题。

材料一新中国成立之前,中国处于半殖民地半封建社会,主权少到不能再少,根本谈不上国际地位。新中国的成立,结束了半殖民地半封建社会,也就是摆脱了世界资本主义体系,冲破了帝国主义的东方战线,大大改变了世界的政治地图,鼓舞并支持了全世界被压迫民族和被压迫人民争取解放的斗争,具有伟大的国际意义。

通过有步骤地彻底清除帝国主义在中国的控制权,包括政治上、经济上、文化上的控制权,中国人、中国这个国家就在世界面前站起来了,中国作为一个独立的主权国家的国际地位就确定了。这是整个中国近代史上所有志士仁人所梦寐以求的,“是一百多年来旧中国的政府所没有做到的”。新中国国际地位的提高,还表现在新中国成立之初的抗美援朝战争。新中国成立不到一年,百废待举,百业待兴,经济十分落后,仍然不在强权面前低头,终于把美国逼到谈判桌前。一个落后的国家与世界强权国家相抗衡,全世界都另眼相看。这在近代旧中国是绝对做不到的。

——节选自《中华人民共和国年鉴》

材料二新中国成立后,以和平共处五项原则为基本准则,积极同世界上一切爱好和平的国家建立外交关系,独立自主的大国形象赢得世界各国,尤其是发展中国家的大力支持。

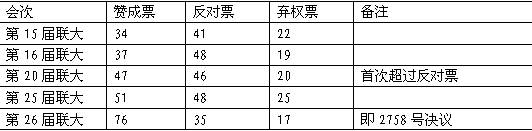

1971年10月,第26届联大通过阿尔巴尼亚、阿尔及利亚等23国提案,恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利。

——摘自岳麓版历史必修一教材

材料三恢复中华人民共和国代表权问题的议案表决一览表

——节选自《中华人民共和国年鉴》

(1)结合材料一和材料二,回答中国联合国合法席位得以恢复的原因是什么?

(2)材料三说明了什么?

(3)结合材料和所学回答,新中国恢复在联合国的合法席位有什么意义?

2011年是辛亥革命100周年,一百年来武昌首义之精神激励着中华民族不断前行。阅读下面的材料,回答问题。

材料一辛亥革命有狭义和广义之分。狭义的辛亥革命,指的是自1911年10月10日夜武昌起义爆发,至1912年元旦孙中山就职中华民国临时大总统前后这一段时间中国所发生的革命事件。广义上亦可指自19世纪末迄辛亥年成功推翻满清统治,在中国出现的那场革命运动。

——章开沅《辛亥革命史》东方出版中心2010年修订版

材料二孙中山在武昌起义后不久的《<黄花岗烈士事略>序》中说:黄花岗起义之后,“全国久蛰之人心,乃大兴奋,怨愤所积,如怒涛排壑,不可遏抑,不半载而武昌之大革命以成……”

“余致力国民革命,凡四十年,其目的在求中国之自由平等。……现在革命尚未成功。凡我同志,务须……继续努力,以求贯彻。……是所至嘱。”

——岳麓版历史必修一教师参考书

材料三为迎接辛亥革命一百周年,2010年12月4日,由共青团湖北省委员会、湖北省学生联合会主办的首届湖北省中学生演讲比赛决赛在华中师大一附中一号报告厅举行。大赛以“迎辛亥百年,抒爱国情怀,展学子风采”为主题,来自全省各地的青年学子们在演讲的字里行间无不表达了强烈的缅怀英烈、继承传统、开拓创新、报效祖国的爱国主义情怀。

——摘自华中师大一附中校园网站

(1)根据材料一并结合所学知识归纳出广义上的辛亥革命的主要过程,完成下表。 (2)材料二中孙中山为什么说“大革命以成”,而后来却又说:“革命尚未成功”呢?

(2)材料二中孙中山为什么说“大革命以成”,而后来却又说:“革命尚未成功”呢?

(3)结合以上材料回答,今天我们青年学生纪念辛亥革命有什么历史意义?