1945年斯大林说,第二次世界大战与过去的战争不同,“不仅是占领一片土地,亦将其社会制度加诸其上”。战后体现这一言论的事件是

| A.雅尔培三国首脑会议 | B.美国对欧洲援助计划 |

| C.“北约”“华约”对峙 | D.东西两个德国的形成 |

据国家统计局《国民收入统计资料汇编》显示,从1952年到1957年,我国农业产值增长了12.8%,工业产值增长为128.6%。在全部工业产值中,以农产品为主要原料的产值约占50%左右,农副产品和用农业原料制成的工业品,在国内市场主要商品供应量中约占90%左右,在出口总额中约占75%左右。上述材料反映了

| A.外贸出口额大幅度增长 |

| B.经过国民经济调整,经济发展迅速 |

| C.土地革命取得了一定成效 |

| D.农业集体化有利于工业化 |

我国“一五”计划实施过程中,民用工业企业中分别有50个部署在东北地区,32个部署在中部地区,国防工业企业中的大部分部署在了中、西部地区。国家调整工业布局的主要目的在于

| A.充分利用原有工业基础和各地资源优势 |

| B.促进工业合理布局,推动经济均衡发展 |

| C.打破西方对华经济封锁 |

| D.充分利用劳动力资源 |

20世纪20年代以来,苏俄率先实现了突破,开创了史无前例的社会主义经济模式。下列有关说法正确的是

| A.战时共产主义政策是在特殊的条件下被迫采取的带有军事性的措施,所以是完全错误的 |

| B.新经济政策和战时共产主义政策在农业方面的共同点是国家享有优先获得农民所有农产品的权利 |

| C.赫鲁晓夫和勃列日涅夫的改革都以失败而告终,他们失败的根本原因是仍然没有突破原有的经济体制的束缚,仍属于修补性的变革 |

| D.戈尔巴乔夫的改革因为没有突破斯大林体制,最终导致了苏联的解体 |

下表为1000—1890年日本、中国和西欧居民达到1万人的城镇人口的百分比

| 年份 |

日本 |

中国 |

西欧 |

| 1000 1500 1820 1890 |

数据不详 2.9 12.3 16.0 |

3.0 3.8 3.8 4.4 |

0.0 6.1 12.3 31.0 |

产生这种变化的主要因素是

A.战乱导致人口流动 B.社会财富的增加

C.小农经济大量破产 D.经济结构的变化

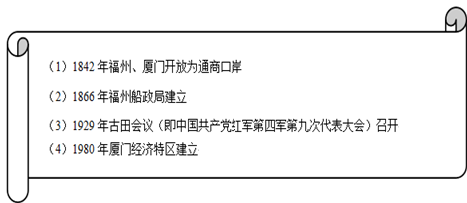

某中学的“福建乡土史”课程上,老师要求学生按指定材料(见下图)确定一研究主题。以下切合材料的主题是

| A.福建工业化一瞥 | B.福建,红色的摇篮 |

| C.改革开放在福建 | D.福建近代化的发展 |