阅读下列材料,回答有关问题:(10分)

回答:

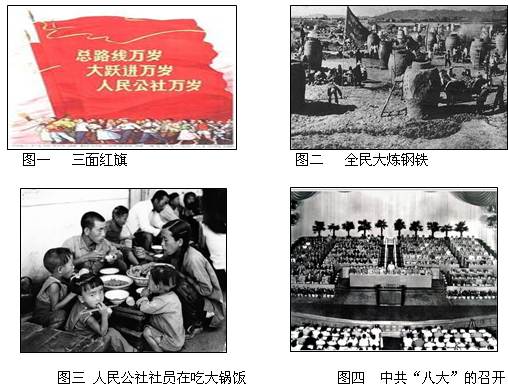

①图一中的“三面红旗”指的是什么?

②图二、图三所反映的历史情形给我们留下了什么样的历史教训?

③图四中的这次会议是否为社会主义建设的正确探索?为什么?

【历史——20世纪的战争与和平】

材料一尊重中国的主权与独立,以及领土与行政的完整;

给予中国完全发展的机会,以发展并维持一个有力的政府;

各国在中国的商务机会均等,不能因为中国的现实状况,谋求特别权利;

为适用在中国的门户开放,或各国商务实业机会均等原则,缔约各国,除中国外,均不得谋取或赞助其本国人民谋取任何超出他国的特别权利。

——《九国公约》

材料二第一次世界大战曾经在一个时 期内给了日本帝国主义以独霸中国的机会……1922年美国召开的华盛顿九国会议签订了一个公约,又使中国恢复到几个帝国主义国家共同支配的局面。

期内给了日本帝国主义以独霸中国的机会……1922年美国召开的华盛顿九国会议签订了一个公约,又使中国恢复到几个帝国主义国家共同支配的局面。

——《毛泽东选集》第1卷

材料三这个条约(指《九国公约》)在1922年2月6日签字……在起诉书中所关联到的全部期间,日本均需受这个条约的约束。

…… 日本主张它在世界文明社会中占有一席地位,那么就自愿负担了以上所指定的促进和平、视侵

日本主张它在世界文明社会中占有一席地位,那么就自愿负担了以上所指定的促进和平、视侵

略和战争为非法和减轻战争惨状的义务。因之被告的行为,必须与这些义务对照起来加以观察和判断。

——《远东国际军事法庭判决书》

(1)分析材料一中《九国公约》规定的实际含义。

(2)根据材料二、三和所学知识,分析《九国公约》的影响和作用。

【近代社会的民主思想与实践】

阅读下列材料,回答问题。

17、18世纪,英国、美国和法国三大革命产生了三个划时代的文件:《权利请愿书》《独立宣言》和《人权和公民权宣言》。20世纪在总结文明进展和法西斯主义灾难的基础上,又出现联合国三大人权文件:《世界人权宣言》,《经济、社会、及文化权利国际公约》《公民权利和政治权利国际公约》(1966年)。这六大文件,体现了普世价值的具体内容,是人类文明的伟大成果,又是现代文明的标志。

——袁伟时《批判普世价值是没文化的表现》

(1)材料中提到的《权利请愿书》《独立宣言》和《人权和公民权宣言》等文件阐释了哪些普世价值?

(2)为什么17、18世纪三大文件阐释的普世价值到20世纪又加以重申?

A题:【历史——历史上重大改革回眸】

一定的风俗总是在特定的生存环境、经济基础、政治格局、文化传统、施政方针下形成的;移风易俗往往是统治者革新的重要举措,能否除旧布新、树立新风尚,是衡量改革是否深入和取得成功的风向标。阅读下列材料,回答问题:

材料一春秋战国时期,分处泰山南北的鲁和齐,风俗反差极大,成为鲜明对比。

鲁人风俗极为正统。夫妻之间晾衣竿子、挂衣架子、枕席都要分开。一般男女走路也 要“男子由右,女子由左”。鲁宣公的女儿寡居,因死守“妇人夜出,不见傅(负责文化教养的人)、母(负责料理生活的人)不下堂”的妇礼,竟然在着火之后,“傅至矣,母未至也,逮乎火而死”。

要“男子由右,女子由左”。鲁宣公的女儿寡居,因死守“妇人夜出,不见傅(负责文化教养的人)、母(负责料理生活的人)不下堂”的妇礼,竟然在着火之后,“傅至矣,母未至也,逮乎火而死”。

齐人长女掌管家务,自由参加聚会,男女“握手无罚,目眙不禁”。妇女勇敢、豪爽、泼辣、意气风发,全无妇礼的束缚。

——高中历史·岳麓版《经济成长历程》

材料二

材料三临淄七万户,“甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟、击筑弹琴、斗鸡走犬、六博踏踘者。……家敦而富,志高而扬” ——《战国策·齐策》

材料四王曰:“叔父,建尔元子,俾侯于鲁,大启尔宇,为周室辅。” 乃命鲁公,俾侯于东,锡之山川,土田附庸。(成王对周公说:“立你的长子伯禽,使他为侯于鲁,大大地开发疆域,作周王室的辅助。”于是命伯禽为鲁公,使他到东方为侯,赐给他那里山川,还有土田和附庸小国。)

——《诗经·鲁颂》

(1)依据以上材料,分析齐鲁风俗差异的原因。

材料五

(2)上图反映了明治年间东京的情况,试概括文明开化给日本带来了哪些生活习俗方面的变化,并分析生活习俗变化对日本历史发展进程产生的影响。

阅读下列材料回答问题:

材料一(政府对待商业)善者因之,其次利道之,其次教诲之,其次整齐之,最下者与之争……

故曰: “天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。”夫千乘之王,万家之侯,百室之君,尚犹患贫,而况匹夫编户之民乎!……

以物相贸,易腐败而食之货勿留,无敢居贵。论其有余不足,则知贵贱。贵上极则反贱,贱下极则反贵。贵出如粪土,贱取如珠玉。财币欲其行如流水。……

白圭,周人也。当魏文侯时,李克务尽地力,而白圭乐观时变,故人弃我取,人取我与。夫岁孰取谷,予之丝漆;茧出取帛絮,与之食。……

富者,人之情性,所不学而俱欲者也。……

凡编户之民,富相什则卑下之,伯则畏惮之,千则役,万则仆,物之理也。夫用贫求富,农不如工,工不如商,刺绣文不如倚市门。此言末业,贫者之资也。……

——司马迁《史记·货殖列传》

(1)结合当时的经济政策分析司马迁思想观点的可贵之处。

材料二生之有时而用之无度,则物力必屈……今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也……今驱民而归之农,皆著于本,使天下各食于力。末技游食之民转而缘南亩,则畜积足而人乐其所矣。

——贾谊《论积贮疏》

材料三世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

——黄宗羲《明夷待访录》

(2)结合材料二、三分析贾谊、黄宗羲是如何看待农业和商业的?各自的理由是什么?

(3)结合所学知识谈谈你对中国古代传统经济政策历史作用的看法。

阅读下列材料,回答下列问题。

材料一:1920年4月,经共产国际批准,俄共(布)远东局海参崴处派维经斯基等人来华。维经斯基在北京会见了李大钊,并同北京大学的革命分子讨论建立共产党的问题;然后他又到上海会见陈独秀,并具体帮助陈独秀等进行建党的准备工作。……1921年,共产国际驻华代表马林建议孙中山同中国共产党合作。

——胡绳《中国共产党七十年》

材料二:“一五”计划的制订和实施,得到苏联政府的很大帮助。中苏双方谈判确定苏联帮助中国兴建156个项目,这是“一五”计划工业建设的中心(其中一部分要在“二五”计划期间进行)。对于兴建这些项目,苏方不仅提供贷款,而且从资源勘探、厂址选择,技术设计、机器设备、建筑安装到人员培训、试车投产,都给予具体的指导和帮助。这是中苏人民友谊史上光辉的一页。

——胡绳《中国共产党七十年》

材料三:1958年4月7月,苏联领导人向我国提出共同建立长波电台和海军联合舰队的要求,企图从军事上控制中国,理所当然地遭到我国的拒绝。1959年6月,苏联就片面地撕毁中苏双方在1957年10月签订的关于国际新技术的协定。1959年,赫鲁晓夫参加中国建国十周年庆祝活动,但在与毛泽东会谈中,埋怨中国对台湾的武力政策给苏联“制造了困难”。希望中国公开表示不对台湾使用武力……此后,苏联政府在两国边境屯兵百万,对我国进行军事威胁,并在中国的邻国策动反华活动,甚至公开诉诸武力,武装侵入我珍宝岛,制造流血事件。

——孙友葵等《中华人民共和国大事述评》

材料四:在1989年5月16日的那场中苏会谈上,……邓小平还郑重地阐述了两个问题:一是历史上中国在列强压迫下遭受损害的情况,他毫不客气地历数沙俄时代及斯大林时期侵害中国权益的历史事实,“从鸦片战争起,列强侵略中国得利最大的一个是日本,一个是沙俄,在一定时期一定问题上也包括苏联”。邓小平谈的第二问题是近30年苏联在整个中苏、中蒙边界上加强军事设施,不断增加导弹,包括派军到蒙古,总数达到100万人,给中国造成了巨大的威胁。对此,比邓小平小27岁的戈尔巴乔夫只能神情专注地听着,“我的年龄比你小,那场争论我们不想对此作出评价,而是指望你来作出评价,我同意你的基本想法。对于不太遥远的往事,我们感到有一定过错和责任……”自此,中苏关系拨云见日,实现了正常化。

——《1989年戈尔巴乔夫访华;中苏关系拨云见日》

请回答:据材料一、二,指出中俄(苏)两国之间传统友谊的具体表现,并谈谈中俄(苏)两国友谊对中国新民主义革命和社会主义建设的影响。

据材料三,指出中苏两国之间关系发生了怎样的变化?结合所学知识分析其变化的主要原因及影响。

据材料四并结合所学,谈谈苏联当时主动改善中苏关系的原因。

综合以上所有材料综合,可从中俄关系的发展中得出什么有益的启示。