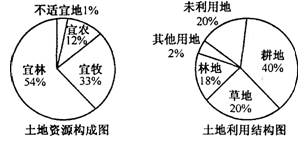

读“我国江南某地土地资源构成和利用结构图”,据此回答下列各题。

土地资源所具有的特点是( )

| A.无限性 | B.可再生性 |

| C.季节性 | D.非可再生性 |

该区域土地利用方式容易造成的环境问题( )

| A.土地沙漠化 | B.水土流失 |

| C.土壤盐碱化 | D.温室效应 |

解决该地区土地利用中存在的问题,现阶段最有效的措施是( )

| A.控制人口数量和提高人口素质 | B.退耕还林还草 |

| C.加大科技投入,建立商品性农业基地 | D.开发利用土地的后备资源 |

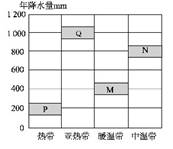

PQMN为四个不同的区域,读图回答问题。

立足于农业可持续发展,最适合农牧结合发展的地区是()

| A.P | B.Q | C.M | D.N |

下列描述符合PQMN四地当地实际的是( )

| A.P地区水土流失严重,大力植树种草 |

| B.Q地区洪涝灾害严重,加强水利工程建设 |

| C.M地区土地盐碱化严重,大水漫灌压碱 |

| D.N地区土地荒漠化严重,退耕还牧 |

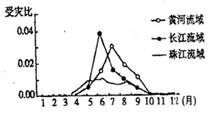

如图为我国三个流域“水灾受灾比(受水灾的县域个数与总县城个数的比值)多年平均的月变化图”,回答问题:

三个流域水灾受灾比的特点有()

| A.峰值均出现在4~6月 |

| B.峰值出现月份与降水季节变化基本一致 |

| C.峰值出现的时间由北向南逐渐推迟 |

| D.珠江流域降水最为集中 |

当黄河流域水灾受灾比出现峰值时( )

| A.江淮地区出现梅雨现象 | B.巴西高原草木生长旺盛 |

| C.墨西哥湾飓风活动频繁 | D.喜马拉雅山雪线处于一年中最低位置 |

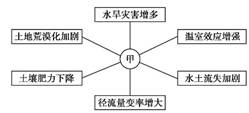

地理环境中各事象之间是相互联系的,若某事象发生变化就会给其他事象带来影响,甚至发生一系列的变化。读图,回答问题。

图中所示的中心事象“甲”可能是()

| A.人口数量增多 | B.气候变化 |

| C.森林破坏 | D.围湖造田 |

我国不断加大对西部地区生态补偿力度的主要原因是()

| A.西部地区是我国大江大河的水源保护区 |

| B.西部地区经济发展缓慢,需要大力扶持 |

| C.西部地区矿产资源丰富,需要资金开发 |

| D.西部地区自然条件较差,生态环境脆弱 |

读我国北方某地区的部分资料,回答问题。

| 年份 |

森林覆 盖率 (%) |

耕地面积 (平方千米) |

年降水量 (毫米) |

气温年较差(℃) |

河流含 沙量(%) |

粮食平均亩产 (千克) |

粮食总产量 (亿千克) |

| 1985 |

19 |

333 |

520 |

38 |

10 |

205 |

1.025 |

| 1995 |

10 |

478 |

450 |

42 |

35 |

135 |

0.975 |

上述资料表明,导致该地区十年内粮食平均亩产量下降的主要原因是 ( )

| A.“退耕还牧”的面积增大 |

| B.毁林开荒现象严重 |

| C.气候发生异常,出现水旱灾害 |

| D.人口增长过快 |

目前,该地区生态环境的主要问题是 ( )

| A.风沙危害严重 | B.水土流失加剧 |

| C.大陆性气候减弱 | D.光照条件变差 |