阅读下列材料,回答问题。

材料一:第61届联合国大会会议2006年9月12日上午在纽约联合国总部开幕。联合国大会是联合国主要的审议、监督和审查机构,每年9月至12月举行一次常会,旨在为各国提供一个讨论共同关心的国际问题的平台。

2006年10月9日晚,联合国安理会举行会议,15个成员国一致同意向第61届联合国大会提名韩国外交通商部长潘基文接替安南担任联合国秘书长。潘基文将成为联合国历史上的第八位秘书长,也是继缅甸的吴丹之后第二位出自亚洲的联合国秘书长。12月14日,潘基文正式宣誓就职。

材料二:1995年,日本当时的外相河野洋平在联大会议上第一次正式提出了日本进入安理会常任理事国行列的要求。2004年日本又提出要谋求联合国安理会的席位。到2005年,德国、日本、印度和巴西等国争取成为联合国安理会常任理事国的斗争已经白热化。

材料三:2010年第64届联合国大会9月14日在纽约联合国总部闭幕。第64届联合国大会通过了一系列决议,其中包括批准了总额为51亿多美元的联合国2010至2011双年度预算。各会员国承担联合国费用的分摊比额中美国分担比例仍为22%,日本的分担比例从原来的16%降至约12.5%,德国的分担比例从约8.6%降至8%,法国从约6.3%降至6.1%。金砖四国方面,中国从2.667%增至3.189%,巴西从0.876%增至1.611%,俄罗斯从1.200%增至1.602%,印度从0.450%增至0.534%。请回答:

(1)国际联盟和联合国都是国际性的组织,国联和联合国在制止重大国际危机方面有何相同点?为什么?结合史实加以说明。

(2)日本几年来提出进入安理会常任理事国行列要求的原因是什么?你对日本“争常”活动持何种立场?理由是什么?

(3)联合国会费分摊比率的变化说明了什么问题?

阅读下列材料,回答问题。

材料一 中共领导人曾谈道:“中华人民共和国成立以后,美国政府对于中国人民的敌视有加无已。”“如果没有苏联和其他人民民主国家的帮助,在解放后的中国建立工业基础是不可想象的。”“我们一定要联合苏联,要以苏联为首,这样就可能使资本主义国家不敢妄动。”

(1)据材料一,新中国成立后为什么实行“一边倒”的外交政策?有什么重大作用?

材料二 1971年与中国建交的国家有15个,1972年达到了18个,加拿大、意大利、奥地利、比利时、日本、联邦德国、澳大利亚、英国等西方资本主义国家先后与中国建立了外交关系。

(2)材料二反映了我国外交战线的什么现象?为什么会出现这种现象?

材料三 和平共处五项原则之所以历久弥坚,具有强大的生命力,从根本上说,就是因为它……符合世界各国人民的根本利益。在当今国际关系中,只有真正遵循国家主权平等的原则,承认国家无论大小、贫富、强弱一律平等,充分尊重各国特别是广大发展中国家自主选择发展道路的权利……国际间开展互利合作才有基础,世界的和平与发展才有保障。

——温家宝《弘扬五项原则 促进和平发展》

(3)据材料三,指出和平共处五项原则的实质。

(4)综合上述内容,你认为我国外交政策的突出特点是什么。

阅读下列材料:

材料1:1958年的8月23日傍晚,金门岛上正在举行宴会。忽然,海峡对岸数百门大炮万弹齐发,一时间岛上一片火海……从此以后,两岸炮战不断。数月后,大陆宣布:单日打炮,双日不打炮。再后来,双方只将炮弹打在无人的滩头上,成为象征意义上的“炮战”。到1961年12月改为只打宣传弹,直至1979年元旦,徐向前发表声明,停止炮击,两岸炮战正式结束。

(1)据材料1归纳台海两岸关系的变化趋势。

材料2:从20世纪80年代至90年代,台湾同胞来大陆探亲、访友、观光或者来做生意和进行学术文化交流活动的已有近800万人次,其中1995年达133万人次,占台湾出境人数的1/3。大陆去台湾探亲和进行学术文化交流人员也有7000多人次。

(2)根据材料2归纳20世纪80年代至90年代两岸关系进展的主要表现。并分析其原因。

材料3:在8·23金门炮战50周年之际,传来了建设金(门)厦(门)跨海大桥的消息。金门与厦门只有一海之隔,相距17海里,“小三通”客船只要40分钟航程左右就可抵达。台方提出的方案是和大陆共同合作,从厦门大嶝岛或是小嶝岛建立跨海大桥直通金门。当地不少民众认为,大桥一旦兴建,可以带动双方交流,那时金门就不是孤岛,不但减少战争发生可能,还可解决金门水电问题,金门就可建设成为“厦门的后花园”。

(3)举例说明中国人民捍卫台湾主权的史实。结合所学知识指出影响两岸关系发展的主要障碍。

(4)对比材料1、3,回答金门在两岸关系中的地位发生了怎样的变化?意义何在?

阅读材料,回答问题。

材料一 大工业……首次开创了世界历史,因为它使每个文明国家以及这些国家中的每一个人的需要的满足都依赖于整个世界,因为它消灭了以往自然形成的各国的孤立状态。

——《马克思恩格斯选集》第一卷

材料二 为什么世界历史应从1500年开始?……回答是,1500年以前,人类基本上生活在彼此隔绝的地区中。各种族集团实际上以完全与世隔绝的方式散居各地。直到1500年前后,各种族集团之间才第一次有了直接的交往。从那时起,它们才终于联系在一起,无论是南非的布须曼人、有教养的中国官吏,还是原始的巴塔哥尼亚人。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史·1500年以后的世界》

材料三 世界与西方的冲突至今已经持续了四、五百年。在这场冲突中,到目前为止,有重大教训的是世界而不是西方;因为不是西方遭到世界的打击,而是世界遭到西方的打击——狠狠的打击。

——阿诺德·J·汤因比

请回答:

(1)材料一、二关于“世界历史”的开创(开始)提出了怎样不同的看法?

(2)根据材料三,分析“世界与西方”的冲突指的是什么?这种冲突对世界历史产生了怎样的积极影响?并结合所学知识,分析西方为什么能够“狠狠的打击世界”?

(3)结合上述材料,归纳世界近代历史的基本特点。

近来,欧美国家的债务危机不断发展,引起人们对社会福利制度的重新思考。

问题一经济危机与社会福利制度

1933年,美国政府颁布联紧急救济拨款法》,实行“劳动福利政策”,国家提供50亿美元的失业救济,组织失业者进行公路、堤坝、桥梁、公共建筑等公用事业的建设。1935年又颁布《社会保障法》,该法规定:“本法案旨在增进公共福利,通过建立一个联邦的老年救济佥制度,使一些州得以为老人、盲人、受抚养的和残废儿童提供更为可靠的生活保障,为妇幼保健、公共卫生、和失业补助法的实行作出妥善的安排。”罗斯福政府对富人征收重税,提高了遗产税,征收赠予税,对数额巨大的个人净收入征收累进税,使国民收入得到了更为合理的分配.

(1)依据材料,归纳美国社会保障制度的特点。结合有关背景知识,分析这些措施的时代意义。

问题二福利制度与欧美债务危机

二战后,随着经济的发展,西方发达国家普遍建立了所谓“从摇篮到坟墓”的“福利国家”制度。在一些国家,如德国,失业工人享受的福利待遇甚至超过正常工作的低收入者,使得过多的公民宁愿领取社会福利金而不去工作。在希腊,公务员的未婚或离婚女儿,仍然可以在父母死后继续领取他们的退休金。很多国家的社会福利支出是其财政总支出中的最大项目,一般在30%以上,德国甚至达到71.49%。2010年社会福利在希腊政府总支出中的占比达41.6%。截至今年2月份,希腊的债务高达2940亿欧元,人均负债2.67万欧元左右,债务危机空前加剧。20世纪70年代起,改革福利制度的呼声逐渐高涨,联邦德国总理科尔说:“我们太贵了,这些既得利益现在都需要打破。”

(2)根据材料反映的问题,结合20世纪70年代经济形势的变化,谈谈改革福利制度的必要性。

问题三福利制度能走多久

80年代以来,西方国家纷纷改革福利制度,但步履维艰.每一次福利制度改革都会引发民众的抗议怒潮(如图),大规模的罢工和示威游行不断发生。为了迎合选民,争取选票,任何政党都不愿采取真正的增税收,降福利,消赤字的改革办法来实施根本的治国良策。

(3)依据对材料的分析,你认为如何才能使福利制度走得更久?

阅读下列材料:

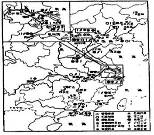

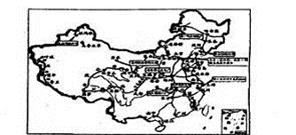

民国初期工业分布示意图一五计划工业分布示意图

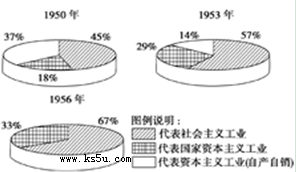

材料二 1949~1956年,我国工业中各种经济成分的变化情况(不包括手工业)

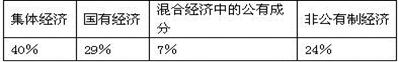

材料三 1996年我国工业总产值中各种经济成分的比例

请回答:

(1)材料一中两个时期工业化发展后来遭遇挫折的主要原因各是什么?

(2)材料二中的三个图表反映了这一时期我国在所有制结构方面发生了什么重大变化?

(3)材料三与材料二中1956年的图示相比,发生了什么变化? (提示:从公有制经济成分及其它所有制经济形式的比重上归纳。)并指出变化的原因。

(4)结合上述材料谈谈中国近现代工业发展的过程留给我们的启示。