景德镇的制瓷业有悠久的历史,有我国“瓷都”之称。阅读下列材料:

材料一 景德镇原名昌南镇,在江西饶州浮梁县,位于昌江东南,处在昌江及其支流的汇合处,四面环山。景德镇附近地区,蕴藏着丰富的瓷土资源。浮梁县境内及附近地区,横卧着怀玉山山脉,盛产松柴,是很好的燃料。昌江及其支流,便于运送物资,河水又可用于淘洗瓷土,并安装水碓用于粉碎瓷土进度德镇的制瓷业出现于南朝,至五代时已经远近闻名。北宋景德年间,朝廷派官员烧制瓷器充作贡品,遂改地名为景德镇。入明以后,一些传统瓷窑日趋衰落,大批拥有特殊技能的制瓷工匠纷纷向景德镇集中,这里的制瓷业发展更加迅速。

材料二 明初,瓷都景德镇有官窑58座,资金充足,设备先进,民窑不过20座。但官窑管理腐败,成本高昂,很快衰落下去。为完成上贡的任务,只好改行“官搭民烧”,由民窑烧造,官府给予报酬。与此同时,从事商品生产的民窑迅速崛起,明末达到二三百座,窑身比官窑大三四倍。清代御窑仅6座……

材料三 据史书记载,江西景德镇制瓷业分工极细,“共计一坯工力,过手七十二,力克成器”。万历年间“镇上佣工,皆聚四方无籍游徒,每日不下数万人,长年受雇者按年或季发钱,临时工按日或计件发给工价”。

请回答:

⑴根据材料一,指出明代景德镇制瓷业迅速发展的条件有哪些?(6分,每点1分。)

⑵根据所学知识及材料二回答,材料中提到的“官窑”“民窑”各属于什么经营形态的手工业?从流通领域看它们各有什么特点?

⑶材料三反映景德镇的制瓷业出现了什么变化?你得出结论的依据是什么?(4分)

⑷根据你掌握的知识,推测一下景德镇的制瓷业在近代社会会出现什么变化?(推测要符合当时的历史现状,至少答出三种可能性)

⑸为了印证你的推测,你应该通过哪些途径查找资料?(至少答出两种)

观察下列图片,阅读材料:

材料一:读下列图片信息

图1:鸦片战争前中国农村家庭纺织业 图2:19世纪后期经营洋布的商铺

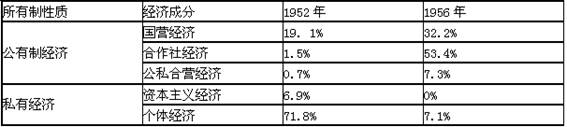

材料二:19世纪六七十年代至20世纪初中国民族资本主义工业简况表

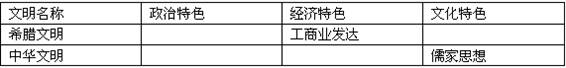

材料三:1952年,1956年我国国民经济中公.私成分比较表

(1)图1反映了中国传统经济的何种特征?图2反映的现象对图1中的经济结构有何影响?

(2)读材料二,结合所学知识分析1895——1900年和1912年——1919年两个时期民族资本主义经济发展的主要内部原因。

(3)读材料三,说明当时中国社会经济结构有何变化?分析1952年到1956年我国国民经济中公、私成分变化的主要原因和标志意义。

(10分)【历史—20世纪的故争与和平】

2010年是世界反法西斯战争胜利65周年。丘吉尔在《第二次世界大战回忆录(第一卷)》

中写道:

第二次世界大战的悲剧本来是很容易避免的,善良的软弱强化了邪恶的刻毒;民主国家若不能联系成更大的机构,郡么他们的结构和习惯使缺乏能够保证人类安全的毅力和信心。

请回答:

(1)材料一中“善良的软弱强化了邪恶的刻毒”指是什么?试举一例。(6分)

(2)《第二次世界大战回忆录》第六卷被丘吉尔命名为《胜利与悲剧》。一位网友在评价二战时这样说:"故争纪念……更是一种对战争的理性的反思和警醒。"对此你是怎样认识的?(4分)

(10分)【历史一历史上重大改革回眸】

材料一 2007年4月,温家宝总理出访日本,温总理在日本国会发表演说时指出:“明治维新以后,日本社会快速发展,中国大批志士仁人来到旧本,"学习近代科学技术和民主进步思想,探求振兴中华之路,促进了中国的发展和进步”。某班同学在收看了有关的电视新闻后,就明治维新对日本影响最大的措施展开了激烈的争论,出现了以下三种观点:

甲:是建立中央集权的政治体制。

乙:是推行殖产兴业。

丙:是倡导文明开化。

材料二明治维新也存在不足和局限,主要是明治改革的显著不平衡性、不彻底性。改革涉及物质、体制和精神三个层面,物质层面比较容易通过引进、移植来实现新旧更新,日新月异,成就惊人,在体制方:面,实现新旧更替要难一些。……精神层面属于深层次,明治年间这方面的实质性进展很有限。

—齐世荣《15世纪以来世界九强的历史演变》

(1)你认为以上三种观点各自的依据是什么?(6分)

(2)依据材料二并结合所学期识,举出日本改革后体制上、精神上的局限性的史实。(4分)

近代史上的武昌首义与城市现代化有着密切关系。在一定程度上说武昌首义本身是武汉城市现代化的产物。在近现代历史上,城市是现代化变革力量和变革因素大量聚集的地方。一般来说,现代化变革力量和变革因素聚集得越多的城市,革命就越激烈、越深入。武昌起义为推动革命向全国发展产生了重大影响。阅读下面两幅漫画,回答问题:

(1)结合所学如识,分析为什么说“武昌首义本身是武汉城市现代化的产物”? (6分)

(2)图一、图二反映了武昌起义后国内时局发展的两种不同心态:相对乐观与相对悲观。请你结合所学知识淡谈你对图片所反映的武昌起义后国内形势的看法。(5分)

(25分)文明史观认为人类从本质上看就是人类文明发展的历史,文明是社会的一种进步过程,一种进化所达到的状态,一种发展趋势。某班同学在探究人类文明的进程中遇到以下问题,请你帮助其一一解决。

问题一:异彩纷呈的文明之花

(1)新航路开辟之前,中西方基本处于隔绝状态。以古代中国为代表的东方文明和以古代希腊为代表的西方文明,,均以其丰硕的成果,成为人类文明的瑰宝。

按要求完成下列表格。(4分)

问题二:特立独行的文明轨迹

16世纪至19世纪早期是人类文明的重大转型时期,这一时期中西文明在相似的经济状态下,其文明发展的轨迹却出现巨大的反差,表现在政治上是 "专制化"与 "民主化“趋势的强化。

(2)试结合所学知识指出东西方经济的“相似”之处。指出东、西方 (以英美为例)在政治上“巨大反差”的具体表现,并分析“民主化”趋势强化的主要原因。(13分)

问题三:殊路同归的文明交融

19世纪中期西方工业文明极大冲击了中国传统社会。在中西文明的碰撞之下,中华文明发生了嬗变,其中更多地容纳、吸收了西方文明。

(3)结合所学知识分析,19世纪中期到20世纪初,在西方工业文明冲击下中华文明发展的擅变 。(8分)