1999年5月,康奈尔大学的一个研究组在《Nature》杂志上发表文章,声称用带有转基因抗虫玉米花粉的马利筋(一种杂草)叶片饲喂美国大斑蝶,导致44%的幼虫死亡,由此引发GMO环境安全性的争论。

事实上,这一实验是在实验室完成的,并不反映田间情况,因而缺乏说服力,且没有提供花粉量的数据,现在这个事件已有了科学的结论:第一,玉米的花粉大而重,扩散不远,在玉米地以外5米,每平方厘米马利筋叶片上只找到一粒玉米花粉;第二,2000年开始在美国3个州和加拿大进行的田间试验证明,抗虫玉米花粉对斑蝶并不构成威胁,实验室实验中用l0倍于田间的花粉量来喂大斑蝶的幼虫,也没有发现对其生长发育有影响。目前研究已经证实,斑蝶减少的真正原因,一是农药的过度使用,二是作为大斑蝶越冬地的墨西哥生态环境遭到破坏。

如果我们是科学家,该如何设计一个转基因花粉对大斑蝶幼虫的影响的实验。

实验材料:大小、形态和生理状况相同的美国大斑蝶幼虫若干只,马利筋叶片若干,转基因玉米花粉,天然玉米花粉。

1、实验步骤设计:

(1)

(2)

(3)

2、实验结果预测及结论

(1)

(2)

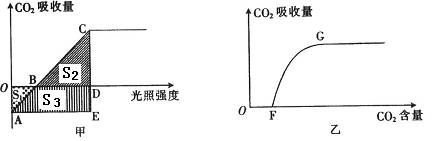

甲、乙两图分别表示光照强度和空气中C02含量对某绿色植物光合作用的影响,S1、S2、S3的面积大小表示有关生理过程产生或消耗有机物的量。请据图回答下列问题:

(1)甲图中B点与乙图中点叶肉细胞所处的生理状态相同,此时细胞中能够产生ATP的部位是。

(2)限制乙图曲线最终趋于平缓的外界因素主要是。

(3)在甲图曲线中,可用表示呼吸作用消耗有机物的量,可用表示此光合作用产生有机物的总量。(用Sl、S2、S3表示)

信阳市十三里桥生态农场是生态农业的典范。该农场将养猪、养鱼、沼气工程、养鸭、种植农作物、养蘑菇、种桑养蚕、种植果树等多个生产过程合理地有机结合起来,成为一种高效良性的循环,生态效益达到了良性发展。请就此生态农场的特点,完成下列问题:

(1)该生态农场充分体现了生态工程基本原理中的__________、________和整体性原理。

(2)该系统工程的核心之一是沼气池,沼气的制作如右图所示:

①在图中标出箭头,表示生产过程中的物质循环方向。

②如果将“无机物”这一环节去掉,对生态农业系统有何影响?

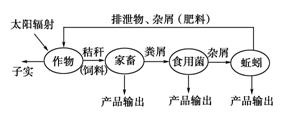

(3)在该生态农场中存在如下图所示的物质循环过程,据图分析不符合生态工程原理的叙述是( )。

| A.物质经过多级利用,实现了良性循环 |

| B.每一级生产环节都获得产品,提高了生态经济效益 |

| C.由于食物链延长,能量逐级损耗,系统总能量利用率降低 |

| D.由于各级产物都可以利用,减少了废物和污染 |

(10分)请回答有关植物组织培养的问题:

(1)植物微型繁殖技术属于植物组织培养的范畴。该技术可以保持品种的,繁殖种苗的速度。离体的叶肉细胞在适宜的条件下培养,最终能够形成完整的植株,说明该叶肉细胞具有该植物的全部。

(2)把试管苗转接到新的培养基上时,需要在超净工作台上进行,其原因是避免的污染。

(3)微型繁殖过程中,适宜浓度的生长素单独使用可诱导试管苗,而与配比适宜时可促进芽的增殖。

(4)需要用到植物组织培养技术的其他生物技术有 、(请举两例)

(5)外植体经过脱分化培养形成,再分化与脱分化所用培养基成分中最显著的不同是

。

请回答胚胎工程和基因工程方面的问题:

(1)应用胚胎工程技术可以培育出“试管牛”。试管牛的培育需经过体外受精、、胚胎移植以及在母体中发育和产出等过程。

(2)在“试管牛”的培育过程中,要使精子和卵母细胞在体外成功结合,需要对精子进行处理,使其。另外,培养的卵母细胞需要发育至,该时期在显微镜下可观察到次级卵母细胞和。

(3)通常奶牛每次排出一枚卵母细胞,采用激素处理可使其一次排出多枚卵母细胞,常使用的激素是。

(4)在体外培养精卵时,除了给予一定量的O2以维持细胞呼吸外,还需要提供气体以维持。

(5)哺乳动物受精过程有哪些机制阻止多精子入卵受精?()

| A.顶体反应 | B.精子穿越卵子透明带触及卵黄膜,导致透明带反应 |

| C.精子触发卵黄膜表面微绒毛的抱合反应 | D.精子入卵后,触发卵黄膜封闭作用 |

(6)在对囊胚阶段的胚胎进行分割时,应注意。

(7)受体母牛必须和供体牛属于。移植后的胚胎能在受体子宫中存活的生理基础是。

干扰素是能够抑制多种病毒复制的抗病毒物质。科学家利用基因工程技术从人的T淋巴细胞中提取干扰素基因转入牛的基因组中,培育出的奶牛在乳汁中含有人体干扰素。下图1是利用多种生物工程技术获得转基因牛的基本操作流程,图2是图1中A阶段部分过程。请分析回答:

(1)利用基因工程可以获得转基因牛,从而改良奶牛的某些性状。基因工程的四个基本操作步骤是、基因表达载体的构建、和。若要获得的转基因牛分泌的乳汁中含有人干扰素,则所构建的基因表达载体必须包括:某种牛乳腺分泌蛋白基因及其启动子、、____、____和复制原点等。将该基因表达载体导入受体细胞所采用的方法是_____(显微注射法、农杆菌转化法),为获得能大量产生人干扰素的转基因牛,该基因表达载体应导入的受体细胞是_____(受精卵、乳腺细胞)。

(2) B操作指。A应保证发育到阶段,才能进行B操作。

(3)为同时获得多个完全相同的子代个体,可在进行B操作之前进行________________。

(4)除了按上述培育转基因牛的方法来生产干扰素外,人们还提出了通过分离效应T细胞并进行体外培养让其大量增殖,来生产大量干扰素的设想。请你运用细胞工程的原理,提出一个简单而可行的设计思路:。(2分)