作为一个伟大的科学家,爱因斯坦一直关心科学与政治、科学与社会、科学与战争的关系问题,他时刻牢记自己的社会责任。阅读下列材料,回答问题。

材料一:我们的教科书颂扬战争,而又掩饰战争的恐怖。它们把仇恨灌输给孩子们。我却要教他们和平而不教他们战争,向他们灌输爱而不灌输恨。……人们应当继续战斗,可是他们应当为值得花精力的事情去战斗,而不是为想象中的地理界线、种族偏见和爱国主义色彩伪装下的私人贪欲去战斗。他们的武器应当是精神,而不是榴弹和坦克。

——爱因斯坦《为和平而牺牲》(1931年)

材料二:1935年,当爱因斯坦在获悉铀核分裂和链式核反应的发现以后,了解到德国正在积极从事原子能方面的研究,他写信给美国总统罗斯福,建议美国着手研制原子弹,以免纳粹占先,会给人类造成无穷灾难。整整10年以后,爱因斯坦在谈到“关于建议制造原子弹的动机”时,非常后悔地写道:“关于原子弹和罗斯福,我所做的仅仅是:鉴于希特勒可能首先拥有原子弹的危险,我签署了一封由西拉德起草的给总统的信,要是我知道这种担忧是没有根据的,当初我同西拉德一样,都不会插手去打开这只潘朵拉的盒子。”

材料三:“鉴于未来任何世界大战必将使用核武器,而这种武器威胁着人类的继续生存,我们敦促世界各国政府认识到并且公开承认,它们的目的决不能通过世界大战来达到。因此,我们也敦促它们寻求和平方法来解决它们之间的一切争端。”

(1)据材料一概括爱因斯坦的主要思想。

(2)根据材料二和所学知识,分析爱因斯坦希望美国注重研发原子弹的原因。

(3)材料三出自哪一文献?该材料反映的主要内容是什么?

(4)根据材料并结合所学知识,简评爱因斯坦关于科学与战争关系的基本观点。

中外历史人物评说

材料

丘处机(1148~1227年),登州(今属山东)人,19岁时投入道教全真派。全真派是当时新出现的一个道教派别,主张兼修儒、释。丘处机潜心研习,成为一方道教领袖。其时黄河南北陷于战乱,全真派徒众剧增,成为蒙古、金、宋竞相争取的对象。

1220年,应成吉思汗之召,丘处机偕弟子西行,历时四年,行程万余里,到达成吉思汗驻跸的雪山(在今中亚地区)。成吉思汗常与他交谈,丘处机“每言欲一天下者,必在乎不嗜杀人。及问为治之方,则对以敬天爱民为本”。成吉思汗深为认同,“命左右书之,且以训诸子”。史载:某日暴雷异常,成吉思汗询问是何预兆,丘处机借此回答说:“人罪莫大于不孝,不孝则不顺乎天,故天威震动以警之。似闻境内不孝者多,陛下宜明天威,以导有众。”成吉思汗采纳了他的建议。

丘处机的弟子李志常撰写了《长春真人西游记》一书,记录了丘处机西行谒见成吉思汗的经历与见闻,流传至今。

--------据《元史》等

(1)根据材料并结合所学知识,简析丘处机的意见被成吉思汗接受的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,指出丘处机西行的意义。

由于时代、国情的区别,民主呈现出多元化特点,阅读材料,回答问题。材料一雅典公民大会的设置主要经历了梭伦、克里斯提尼和伯里克利的改革。公民大会是全体公民参与城邦事务的政治机构,是雅典唯一的立法机构,以各种方式完全控制着雅典的行政和司法,一切重大问题都只能在公民大会上进行最终决议。

材料二一场伟大的革命已经发生——这一革命的发生不是由于任何现存国家中的力量的变化,而是由于在世界的一个新地区出现了一个新的种类的新国家。它已在所有的力量关系、力量均势和力量趋势方面引起一个巨大变化,就像一个新行星的出现会在太阳系中引起一个巨大变化一样。

——H.科特《欧洲的美国精神》

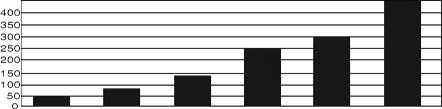

材料三 1832—1884年英国历次议会改革后选民人数变化表( )

)

1832年前 1832年后 1867年前 1867年后 1884年前 1884年后

——(据丁建弘《发达国家的现代化道路——一种历史社会学的研究》)

材料四 《权利法案》载:“凡未经议会同意,以国王权威停止法律或停止法律实施之僭越权力,为非法权力。未经议会同意,国王不得任意征税,不得任意招募军队及维持常

备军。议会必须定期召开……。”

回答:

(1)概据材料一反映的信息,结合所学知识指出雅典民主的局限性。指出材料二中关于“一个新的种类的新国家”的含义。结合所学知识说明近代美国是怎样维护民主的?

(2)依据材料三并结合所学知识,简要分析19世纪中后期英国选举制度的发展变化及根本原因。有人根据唐代的中央官制断言中国古代已出现了民主制度,请根据材料四及所学知识分析判断该观点是否正确,并说明理由。

民主、进步,是人类社会孜孜不倦的追求。阅读材料,回答问题。

材料一对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步„„(这场)战争不仅是英国对中国的胜利,而且是先进的西方对古老东方的胜利。

——陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

材料二 (中国)不是一个独立的民主的国家,而是一个半殖民地半封建社会的国家,„„在这里,共产党的任务,基本的不是经过长期的合法斗争以进入起义和战争,也不是先占领城市后取乡村,而是走相反的道路。

——毛泽东

材料三从l840年到l949年,中国的现代化是屡遭挫折的、扭曲的、失败的、屡次失去发展机遇的„„中国面临的首要任务是如何避免或减轻外国帝国主义的侵略或者反抗外敌入侵,是改革国家政治,使国家民主化——张海鹏《现代化的研究视角与近代中国现代化的历史进程》

(1)材料中的“界碑”是指什么事件?(2分)结合所学知识说明,为什么“对于中国人来说,这场战争是一块界碑。”?(4分)结合所学知识,指出材料二中“相反的道路”是一条怎样的道路?中国走这样一条道路最终取得了怎样的成果?(2分)

(2)近代先进的中国人为了“使国家民主化”做出了很多努力,试举两例说明。(4分)

把课本中的文字知识用图表、材料等多种方式呈现,是一项重要的历史学习技能。阅读下列三幅图片并回答问题。

(1)图一至图三所示中央机构分别确立于哪个朝代?从图一至图二,“相”的权力有什么变化?至图三所处朝代,“相”的命运又如何?

(2)从图一至图三体现了中国古代政治制度的什么趋势?

工业化为人类提供了新的能源,并对当时的社会产生深远的影响。阅读下列材料:

材料一 在一个国家的内地交通方面,人们从未见过任何革命能够比得上美国在几年时间内所实现的那种革命。谷物、煤炭、各种货物的运输,几乎只需以前所用的马匹的半数。商业旅行快了一倍以上。农业进步与商业进步并肩前进。一切都呈现繁荣的样子。我们的一切出产都增加了价值。作为这个大运动的枢纽的东西就是我们道路的改革。

——保尔•芒图《十八世纪产业革命》

材料二 英国的煤产量从1770年的600万吨上升到1800年的1200万吨,进而上升到1861年的5700万吨。……在1850至1913年间,硝酸盐、钾碱和过磷酸钙的产量从微不足道的数量分别上升到899,800公吨(其中四分之三用于制肥料)、l,348,000公吨和16,251,213公吨,……高粮仓、罐头食品制造厂、冷藏车、船和迅速的运输工具,它们导致一个不仅提供工业产品、也提供农业产品的世界市场。加拿大的小麦、澳走利亚的羊肉、阿根廷的牛肉和加利福尼亚的水果可在世界各地的市场中找到。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 英国艺术家约瑟夫•特纳画出了汽车的速度。德国作曲家费利克斯•门德尔松把蒸汽船的噪音变成音乐。……当那个时代最有发明才能的机械师布鲁内尔出现在他设计的英国桥梁的开幕式上时,乐队演奏:“好啊!英雄来了!”

——费尔南德兹•阿迈斯托《世界:一部历史》

请回答:

(1)据材料一及所学知识,说明18世纪英国交通领域变革的历史背景及对英国社会的影响。

(2)据材料二、三,说明工业化对世界农业发展及能源利用的影响。

(3)据材料三,指出人们对于工业化的态度并分析其原因。(6分)