材料一: 按联邦制发明者们的理想设计,美国联邦制是由若干个具有自治能力的政治实体(即州)在共同认可的政治框架下结合组成的一个政治实体。各州在尊重和维护联邦的权威和权力的前提下,共同参与联邦政府的决策和政策实施,并在不损害联邦利益和权力的'提下行使各自原有的政治和经济自治权。联邦和州两级政府的权力均来源于同一人民,两级政府同时管辖同一国土和人民,但两级政府的权力通过联邦宪法进行了明确的划分,并受宪法的保护。……两级政府不仅相互制约,也受到 各自内部分权机制的制约,没有一级政府可以轻易侵犯人民的权利。这种体制被联邦制的策划者之一麦迪逊称为是对美国人民权利的双重保护机制。

——王希文《美国历史评论》

材料二:中国自秦以下两千年,只可说是一个君主一统的政府,却绝不能说是君主专制。就政府组织政权分配的大体上说,只有明太祖废止宰相以下最近明、清两代六百年,似乎迹近君隹专制,但尚绝对说不上黑暗。人才的选拔,官吏的升降,刑罚的判决,赋税的征收,依然都有传统客观的规定,绝非帝王私意所能动摇。如此般的政体,岂可断言其是君主专制?只缘清末人,熟于西洋18世纪时代如法人盂德斯鸠辈的政论,他们以为国体有君主、民主之分,政体有专制、立宪之别。中国有君主而无国会无宪法,便以为是君主专制。……极精密极完整的政权分配,使全个政府的行政机关各有依循,便不必有宪法而政府自有限节。而况明代以前,宰相为行政领袖,与王室俨成敌体。王帝诏命,非经宰相副署,即不生效,

——钱穆《中国历史研究法》

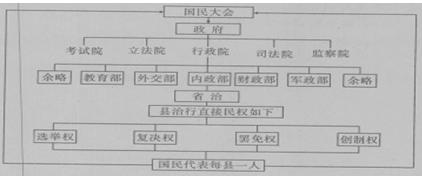

材料三:1924年孙中山先生在《五权宪法》一文中为中国政治构架设计如下示意图

(1)根据材料一,概括指出美国联邦制的特点。

(2)材料二反映出钱穆先生对中国古代政治的基本看法是什么?他是如何论证自己的看法的。

(3)依据材料结合所学,评析孙中山的政治构架设计。

阅读材料,回答问题。

材料一 单极是持久的,也是和平的。最大的危险是美国的行动太少。作为一个拥有无可争议的优势的国家,美国比任何国家更有可能轻视这一国际系统和总的挑战。但由于这一系统是围绕美国建立起来的,这就要求美国进行约束和管理,美国对挑战的反应及提出的法令越有效,这一系统将越长久和越稳定。

——[美]威廉·沃尔弗斯:《稳定的单极世界》,1999年

(1)据材料一,概括作者的主张并指出其目的。

材料二 冷战结束后,世界向多极化的方向发展,但多极化格局的形成需要经历相当长的时期,其间会充满各种政治力量之间的激烈斗争。世界各种力量正在进行新的分化组合。美国成为唯一的超级大国,欧盟、日本、俄罗斯、中国几大力量也相对突出,广大发展中国家整体实力增强。

——江泽民《在武汉主持召开国有企业改革和

发展座谈会时的讲话》(1999年)

(2)材料二提出了什么观点?据材料一、二,指出这一观点的理由是什么。

(3)结合所学知识,谈谈你对上述两种观点的认识。

阅读材料,回答问题。

材料一

| 时间 |

王韬的主要活动 |

| 1849年 |

受英国传教士邀请,入英人所办墨海书馆工作 |

| 1862年 |

因上书太平天国一事被清廷发现并追缉,在英国驻沪领事帮助下逃往香港。滞港期间,协助英华书院将十三经译为英文,兼任香港《华字日报》主笔 |

| 1867年 |

漫游法英等国,应邀前往牛津大学、爱丁堡大学作学术演讲 |

| 1874年 |

在香港集资创办《循环日报》,评论时政 |

| 1879年 |

应日人邀请,前往日本考察四个月,写成《扶桑游记》 |

| 1886年 |

主持上海格致书院,推行西式教学 |

| 1894年 |

孙中山拜见王韬,王韬为孙中山修改《上李傅相(李鸿章)书》 |

(1)据材料一,说明王韬生活的时代背景并概括其主要贡献。

材料二 由本以治末,洋务之纲领也。欲明洋务必自此始。

——王韬《弛园文录外编》

(2)概括材料二观点并作简要评价。

材料三 夸弛其水师之练习,营务之整顿,火器之精良,铁甲战舰之纵横无敌,为足见其强;工作之众盛,煤铁之充足,商贾之转输负贩及于远近,为足见其富,遂以为立国之基在此,不知此乃其富强之末而非其富强之本也。英国之所恃者,在上下之情通,君民之分亲,本邦宁,虽久不变。

——王韬《纪英国政治》

(3)与材料二相比,材料三中王韬的思想发生了怎样的变化?结合材料一,指出其原因。

孙中山是中国民主革命的先行者,其革命的一生给后人留下了宝贵的精神财富。阅读材料,回答问题。

材料一 当时的清政府,正如孙中山所形容的那样,像“一座即将倒塌的房屋,整个结构已从根本彻底地腐朽了”,“全国革命的时机,现已成熟”。可见,辛亥革命的发生,是客观情势使然,而不是什么“激进主义思潮”的产物。因此,辛亥革命作为中国近代史上的伟大事件,“无疑是中国近代史上的一次飞跃,它推翻了中国最后一个封建王朝,结束了在中国绵延几千年并被奉若神明的君主专制制度,破天荒地宣布了主权“属于国民全体”,从而扫清了中国社会前进的巨大障碍,使民主共和的思想深入人心,其政治意义是决不能低估的。

——陈其泰《近代史上有关重大是非的两个问题的评价》

材料二 辛亥革命后,某人翻译一本书名叫《平民政治》,但现在却准备易名为《共和政治》后再出版。《国粹学报》过去一段时间销路不畅,但最近改名《共和杂志》,重新变得抢手。

——摘编自徐兆玮《棣秋馆日记》

革命后地方不同了一点,绿营制度没有改变多少……守兵当值的,到时照常上衙门听候差遣。马兵仍照旧把马养在家中。衙门前钟鼓楼每到晚上仍有三五个吹鼓手奏乐……

——沈从文《辛亥革命的一课》

材料三 若夫革命主义为吾侪所昌言,万国所同喻,前此虽屡起屡踬,外人无不鉴其用心,八月以来,义旗飚发,诸友邦对之抱和平之望,持中立之态,而报纸及舆论,尤每表其同情,邻谊之笃,良足深谢。临时政府成立后,当尽文明国应尽之义务,以期享文明国应享之权利。

——孙中山1912年《中华民国临时大总统宣言书》

故辛亥之役,吾人虽能推倒满洲政府,曾不须臾,帝国主义者已勾结军阀,以与国民革命为敌,务有以阻止国民革命目的之进行。十三年来,军阀本身有新陈代谢,而其性质作用,则自袁世凯以至于曹锟、吴佩孚,如出一辙。……北伐之目的,不仅在推倒军阀,尤在推倒军阀所赖以生存之帝国主义。

——孙中山1924年《北上宣言》

(1)材料一是从什么角度评价辛亥革命的?据此指出辛亥革命最大的历史功绩。

(2)归纳材料二两段材料关于辛亥革命影响的不同看法,对此应如何理解?你认为在研究历史时应该注意什么?

(3)根据材料三,分析孙中山对西方列强认识的变化。结合所学知识,简要分析孙中山认识发生变化的原因。

罗马法是古罗马人留给世界的政治文明财富。阅读材料,回答问题。

材料一 古代罗马人相信法律的目的是保证“正直生活,不害他人,各得其所”;人生而平等,都享有为任何人不能剥夺的一些基本权利……法是最高的理性……法是一种最高权利,是理智的人的精神和理性,是正义和非正义的人的标准。

材料二 《十二铜表法》的相关内容:

第3表 债权人可将无力偿还的债务人,交付法庭判决,直到将其戴上足枷、手铐,甚至杀死或卖之为奴。

第5表 死者的财产需按其遗嘱进行处理。

第8表 凡故意伤人肢体而又未能取得调解时,则伤人者也需受到同样的伤害。不过,如有人打断自由人的骨头,他须偿还300阿司罚金;如被打折骨头的是奴隶,罚金可以减半。

第11表 禁止贵族与平民通婚。

材料三 罗马法具有资本主义发展初期所需要的现成法律形式,是现代资本主义法制的先声。世界资本主义的发展与罗马法的复兴密不可分。自19世纪以来,欧洲大多数国家皆以罗马法为法制基础,制定本国的法律制度,如《法国民法典》《德国民法典》等。现在许多国家的陪审团制度、律师制度和某些诉讼原则均直接源于罗马法。

(1)据材料一,归纳罗马法包含的基本原则。

(2)材料二的规定和材料一的原则有矛盾的地方吗?如果有,请具体指出。

(3)依据材料三,概括罗马法对后世资本主义发展的影响。

分配制度直接关系着国家稳定和社会进步。阅读材料,回答问题。

材料一 1913年4月1日,我们(福特汽车公司)第一次试验了一条生产装配线,我相信这是安装在生产上的第一条流水线。1914年1月,我们宣布并实行了一项利润分成计划:将工人工资由每天最低2.34美元提高到5美元,并将每天工作由9小时缩短到8小时。我们这项计划是想把公司预期利润的一部分提前支付给在公司工作6个月以上的工人。如果预期利润不能实现,那么工人的工资水平将回到从前……我们如果支付高工资,这些钱也要被(工人)花掉,一旦商店的老板、批发商、其他行业的生产厂家和工人更加富裕,那么他们反过来又会刺激我们的销售。

(据亨利·福特《我的生活和事业》)

(1)据材料一,指出福特公司在生产方式上的创新,概括说明福特公司进行工资改革的意图。

材料二 1919年1月,苏俄人民委员会决定实行一种特殊的粮食制度。以往,我国史学界和历史教育界一直称这种制度为“余粮收集制”(或“余粮征集制”。近年,一些史学研究者指出,这个译名是错误的。按俄文本义,应译为“粮食摊派制”(或“摊派粮食制”)。该制度的基本内容是,由中央粮食主管部门,根据国家(包括红军)的需要,确定年度征粮总额后,依次摊派至产粮省、县、乡、村,直到每个农户。地方上用半军事化方式,按国家规定的价格,强制征购农民粮食。

(据《错译的“余粮收集制”与国内史学界对苏联史的误读》)

(2)结合所学知识,指出材料二中这一特殊粮食制度的两种译法反映出的主要差别,并说明该制度对苏俄的影响。

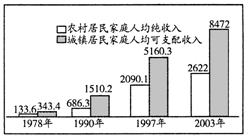

材料三

城乡居民家庭人均收入统计表(单位:元)

(据国家统计局数据整理)

(3)据材料三,指出我国城乡居民家庭人均收入发展变化的趋势,并结合所学知识分析其主要原因。