兴水利、除水害历来是治国安邦的大事,近年来特别是去年频繁发生的严重洪涝干旱灾害,充分反映了水利“基础脆弱、欠账太多、全面吃紧”的突出问题。

材料一:鉴湖位于浙江省绍兴市会稽山北麓,建成于东汉永和五年(140)。当年人们在近山低地周围兴建堤防,积蓄若耶溪来水,形成水库。水库北面是地形较低的农田,可以引水灌田,再北则是大海,有利于农田排水。丰富的水源和适宜的地形,使鉴湖成为一座“堤塘周回三百一十里,都溉田九千余顷”的大型蓄水灌溉工程,并兼有防洪和向绍兴城及运河供水的综合水利工程。一直到北宋年间,鉴湖都是当地社会经济发展的重要保障。

材料二:“斩伐林木,亡有时禁,水旱之灾未必不繇此也”

材料三:……北宋中期至南宋初期在江南一带,为增加土地资源,出现了普遍的围垦水面的做法。太湖下游塘浦河道被蚕食围垦,破坏了原有的排水通道,水旱灾害急剧增加。也有地方官为表现自己的政绩,废湖为田的情况。由于鉴湖水浅,也被地方官陆续围垦,以至到南宋初年,鉴湖的水利功用已丧失殆尽。鉴湖废毁后,失去了对水资源的调蓄,被围垦成田后的100年比前100年,本区水灾和旱灾分别增加4倍和11倍,围垦所失明显大于所得。……近代以来人类改造自然能力显著提高,在人口加速增长的重压下,围垦湖泊变本加厉地进行。近40年里,全国总计围垦湖泊面积达1.3万平方公里,尤其东部平原与江河关系密切的湖泊围垦更加严重。江汉平原通江湖泊水面缩小了6000平方公里,不足40年前的1/3.太湖水系湖泊面积在近30年里,水面减少650平方公里,相当于l/4个太湖。围垦的结果是得到了土地,却失去了调蓄洪水的库容。在1991年江淮大洪水的受灾面积中,有相当一部分是被围垦的湖泊面积。

材料四:“不知堤内之地,非堤外之田可比,原应让之与水者。地方官因循积习,不加查禁,名曰爱民,所谓因噎废食者也”

“上善若水,水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道”

“古者立国居民,疆理土地,必遗川泽之分,度水势所不及”

材料五:水利与社会的相互影响也是直观的和迅速显现出来的。但水利建设对自然环境的作用所引起的自然的反作用,长期以来却不为人们所重视。人们总是把自然环境作为外在的消极的和基本稳定的客体,它只会平静地承受着人们任意的塑造和装扮,而不必担心它是否接受,是否会说“不”,是否会对人们的改造以自己的方式反作用于人类社会。这种反作用会不会违背人们兴水利的初衷,而变作新的灾害或加剧灾害强度呢?历史事实说明,自然界的这种反作用是客观存在的,其结果或许并不立即显现,而在几十年或上百年之后才逐渐变得明显。古人对此已有所察觉。时至现代,随着人们改造自然能力的提高,这种反作用也变得日益强烈,并使人们不得不重新审视自己行为的后果。

阅读材料,回答问题:

(1)鉴湖的主要功能有哪些?试从中国古代和近现代各举一例说明水利事业是经济社会发展的重要保障。

(2)结合材料二与材料三,概括指出造成水、旱灾害增多的人为主要表现。并据材料和所学知识分析其原因。

(3)有关水利和水害的哲学思考,材料四和材料五有何相同之处?

(4)综上所述,谈谈你对发展水利事业的看法。

材料一什么是国内外的积极因素?在国内,工人和农民是基本力量。中间势力是可以争取的力量。反动势力虽是一种消极因素,但是我们仍然要作好工作,尽量争取化消极因素为积极因素。在国际上,一切可以团结的力量都要团结,不中立的可以争取为中立,反动的也可以分化和利用。总之,我们要调动一切直接的和间接的力量,为把我国建设成为一个强大的社会主义国家而奋斗。

—— 《论十大关系》

材料二在新中国65年的发展历程中,中国经济体制经历了从计划经济体制到市场经济体制的大转变。65年前,中国的贫穷和落后是今天无法想象的,旧中国没有给新中国留下什么财富,遗留下来的是一个一穷二白、千疮百孔的烂摊子。65年过去了,中国已今非昔比,虽然我国在实现现代化的道路上走过曲折的道路,但是我国现代化建设事业取得的成就举世公认,特别是改革开放以来,我国经济更是取得了举世瞩目的发展成就。

材料三据战后调查,由于战争的破坏,(联邦德国)约有30%——40%的工厂不能开工……经济部长艾哈德实施“社会市场经济”,包含以下几个方面:(1)保护自由竞争。……(2)国家的干预主要是采取符合市场规律的手段,通过货币、信贷、财政、税收和外贸政策进行总体调节。……(3)建立社会保障体系,以维护社会稳定,实现公平。1950年,联邦德国经济进入高速发展时期……其中50年代经济……被国内外誉为“经济奇迹”。

(1)依据材料一及所学知识说明新中国农民生产的消极因素是如何产生,后来政府又是如何化农民的消极因素为积极因素的?

(2)依据材料及中国改革开放的基本史实归纳新中国经济建设取得了哪些重大成就

(3)依据材料二、三说明中国的市场经济与以德国为代表的西方国家市场经济体制不同点有哪些?

法制建设和进步是政治文明的重要内容,是人类文明的重要组成部分。从“人治”到“法治”是人类政治文明漫长而艰难的演进过程。阅读下列材料,结合所学的知识回答相关问题。

材料一意大利宪法法院名誉主席阿尼巴利·马里尼指出,罗马法是了解中意两国法律制度的一个重要桥梁,对中意两国关系的发展具有促进作用。中国政法大学江平教授认为,罗马私法的研究已经取得了可喜可贺的成果,罗马公法的研究为我国法治建设带来了新的启发。中国社科院李步云教授指出,世界不同法系中影响最为深远的就是罗马法系,它之所以经久不衰在于它的精神,我们需要借鉴其共性,推动中国法治的进步。中国人民大学王利明教授表示,中国从清末变法开始就移植罗马法先进的私权观念和私法精神。自新中国成立以来民事立法不断发展和完善,公平、等价有偿、诚实信用等多项原则和诸多制度都来源于罗马法。总结和学习罗马法传统有助于促进中国民商法的发展和民法典编纂的伟大事业。

——《罗马法的传统与现代价值》

材料二参议或众议员不得在当选任期内担任合众国政府任何新添设的职位,或在其任期内支取因新职位而增添的俸给;在合众国政府供职的人,不得在其任职期间担任国会议员。.......所有弹劾案,只有参议院有权审理。在开庭审理弹劾案时,参议员们均应宣誓或誓愿。如受审者为合众国总统,则应由最高法院首席大法官担任主席;在未得出席的参议员的三分之二的同意时,任何人不得被判有罪。

——《美国1787年宪法》

材料三“法治”的本质不是“治民”,而是“民治”,是人民当家作主治理国家、行使民主权利的形式和保障;应当把法律看成是人民自己创造出来用来规范自己行为、保障自己权益的社会公约,是维护自己合法权利的工具,它具有至上的权威。

——童光政《二十世纪中国法制文明的演进》

(1)材料一表明了《十二铜表法》作用是什么。你如何看待这部法律

(2)根据材料三结合所学知识回答美国1787年宪法规定的政治体制和宪法坚持的原则各是什么?并分析美国是怎样实现把总统“关在笼子里的梦想”的?

(3)材料三中的“民治”在中国的近现代社会都努力去落实,20世纪末中国“法治”建设的根本目标依法治国,建立社会主义法治国家请说出具体的措施有哪些?

阅读下列材料,回答问题。

材料一

——《世界经济史》

材料二人民公社的特点,用毛泽东的话说,就是“ 一大二公”。“大”主要体现在规模上:全国平均28个半合作社并成一个公社,变成一乡一社甚至数乡一社,比合作社时扩大了 10倍甚至几十倍。“公”主要体现在所有制和分配制上:社员原来经营的自留地,个人拥有的林木、牲畜等财产,甚至猪羊鸡鸭都转归人民公社所有。

材料三安徽凤阳小岗村被喻为中国包产到户改革第一村,如今又在试行“土地流转的再次变革”。“我要明确告诉乡亲们,以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制是党的农村政策的基石,不仅现有土地承包关系要保持稳定并长久不变,还要赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。同时,要根据农民的意愿,允许农民以多种形式流转土地承包经营权,发展适度规模经营。”

——胡锦涛考查安徽凤阳小岗村时的讲话

请回答:

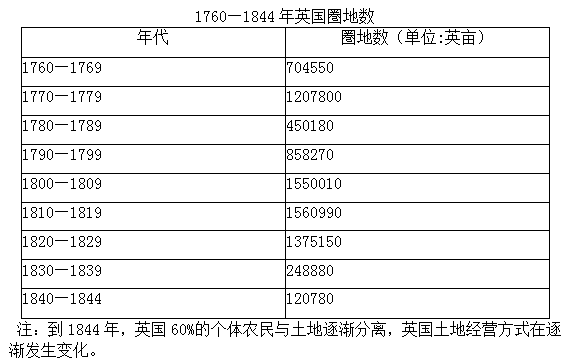

(1)根据材料一、二,指出中英两国土地经营方式的相同点,试分析其对社会经济发展的不同影响。

(2)根据材料三,“土地流转的再次变革”是否完全否定了建国初期的社会主义改造?谈谈你的理由。

(3)根据上述材料并结合所学知识,概括经济政策与社会发展的关系。

权力监督与制约是政治领域的重要课题。阅读下列材料,回答问题:

材料一 “刺史六条问事”是一种西汉朝监察、考核官员时的依据准则。其内容是:“一条,强宗豪右,田宅逾制,以强凌弱,以众暴寡。二条,二千石不奉诏书,遵承典制,倍公向私,旁诏守利,侵渔百姓,聚敛为奸。三条,二千石不恤疑案,风厉杀人,怒则任刑,喜则淫赏,烦扰刻薄,剥截黎元,为百姓所疾,山崩石裂,妖祥讹言。四条,二千石选署不平,苟阿所爱,蔽贤宠顽。五条,二千石子弟恃怙荣势,请托所监。六条,二千石违公下比,阿附豪强。通行货赂,割损正今”。

材料二 孙中山早年曾崇尚西方国家的“三权分立”体制,辛亥革命后,他以美国“三权分立”体制为蓝本,构建了中华民国的政治体制。但他在长期考察欧美各国政治制度的过程中,逐渐发现了西方“三权分立”体制的诸多弊端,……立法机关除拥有立法权以外还拥有弹劾官员的权力,……美国纠察权归议院掌握,议院“往往擅用此权,挟制行政机关,使他不得不俯首听命,因此常常造成议院专制”。“议院专制”又常常使得行政机关不能充分行使自己的职权,从而造成政府的低效能。为此,孙中山主张必须将纠察权从立法机关中分离出来,设立专门的、独立的监察机构。监察机关不仅要监督议会,同时还要专门监督国家政治,以纠正其所犯错误,并解决“今天共和政治的不足之处”。

——王英津《五权分立思想与三权分立思想之比较分析》

材料三 英国是现代资产阶级政治制度的发源地早已为世人所公认。即使在当今社会主义国家的某些机构或制度上,也隐隐约约地打着英国影响的印记。因此,要了解当代西方政治制度乃至现代人类政治文明的来龙去脉,首先必须了解英国政治制度及其历史。

——程汉大《英国政治制度史》

材料四 全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生,对人民负责,受人民监督。国家行政机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生,对它负责,受它监督。人大监督是代表国家和人民进行的具有法律效力的监督,是不可替代的。

——《中华人民共和国宪法(1982年)》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,简述西汉监察制度与雅典陶片放逐法影响的区别。

(2)根据材料二,概述孙中山五权分立思想与美国三权分立思想在目的上的差异。

(3)根据材料三和材料四,分析社会主义中国有哪些政治制度也“隐隐约约地打着英国影响的印记”,并谈谈你对政治民主建设的认识。

中央苏区是中华苏维埃共和国党、政、军首脑机关所在地。中央苏区政权建设的许多经验仍然值得学习。阅读下列材料,回答问题。

由于深受封建政权长期统治和压迫,中国农民普遍地没有文化知识和民主参政意识。中央苏区开展第一次选举运动,由于一般群众对于选举的印象很浅,对选举的意义认识不足,各地选举的空气一度异常沉寂......1933年进行了第二次选举运动,苏维埃政府普遍以乡为单位,组织了2至7人的宣传队,比较先进的地方组织了化妆讲演、演新戏、俱乐部开晚会、各学校上选举课等。为使宣传动员取得好的效果......分别召开了北部18县和南部18县两个选举动员大会外,还办了两期培训宣传和指导选举工作的干部培训。

《中华苏维埃共和国的选举细则》规定,在开始选举的两星期前实行选民登记......通常做法是用红纸公布选民名单,用白纸公布被剥夺了选举权的人的名单......如福建上杭县才溪乡公布选民名单时,有一个省苏工作人员阙聚五,是个富农,但名字写在了红纸上,于是该乡群众向选举委员会举报抗议,不准在红纸上发布,不准他有选举权。

同时实行了候选人名单制......名单初定后张榜公布,每村一张,广泛征求群众意见。当名单公布后,群众非常关心,在各人名下注写意见,如注明“好”或“不好”、“同意”或“消极”,还有名下注有“官僚”两字。

1993年8月至1934年1月的第三次选举总结前两次选举的经验教训,为方便选民参选而改变做法,把选举单位改为乡村居民,百把个人的村子或屋子,就可以单独开会。毛泽东在报告中指出:“这一改变与争取选举圆满胜利有很大关系,因为选举单位小不但可使选民多数甚至全体都到选举会,并且可使选民对于被选举的人选择更容易,选民的提案必定更好更多,日后的撤回权也更容易行使。”(《红色中华》1933年9月6日)

——摘选自《中央苏区历史大讲坛》

请回答:

(1)概括当时中央苏区为改进组织选举所采取的有效措施。(不可摘抄材料原文)

(2)简述当时中央苏区改进组织选举的有效措施的意义。